No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

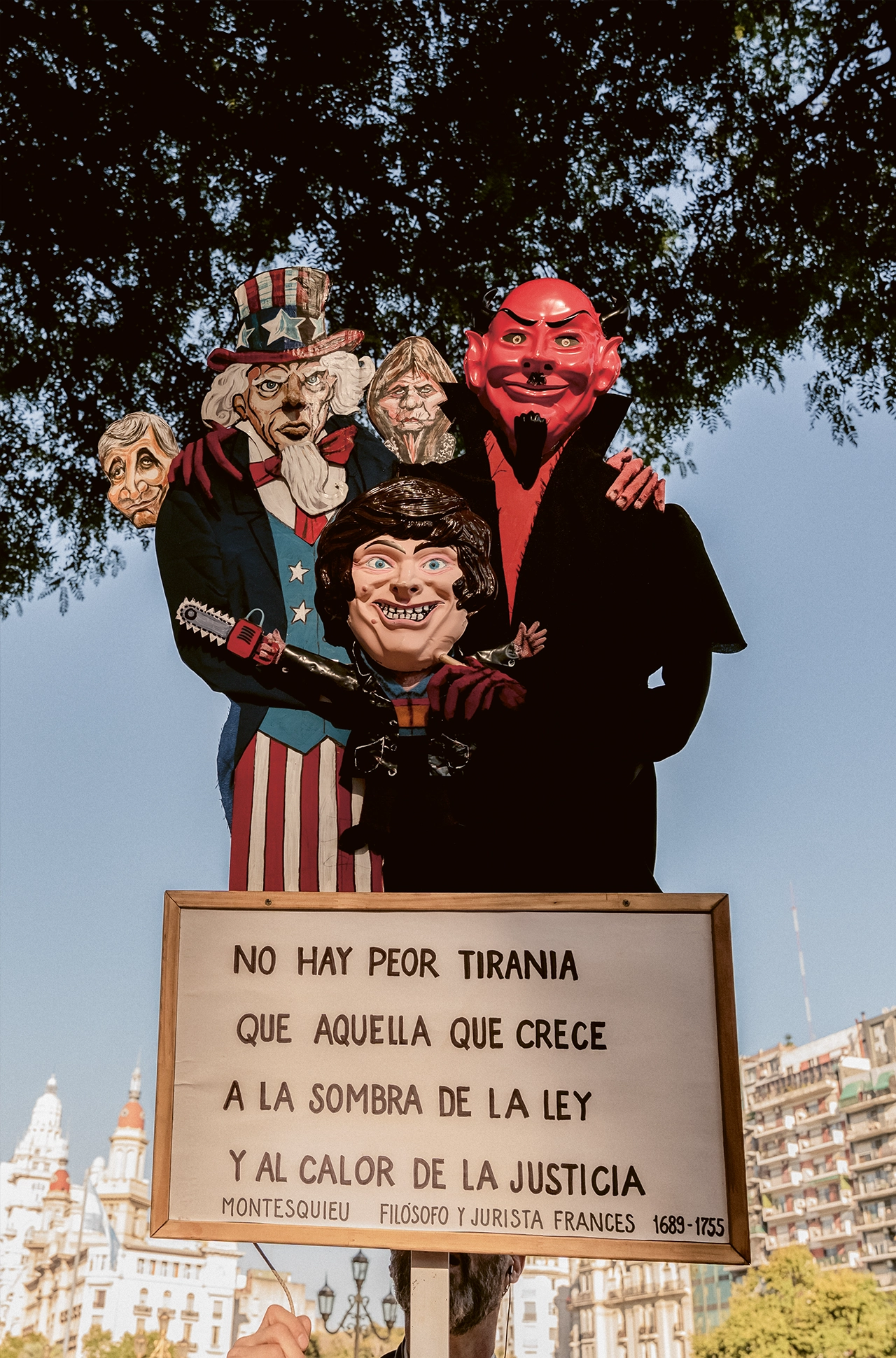

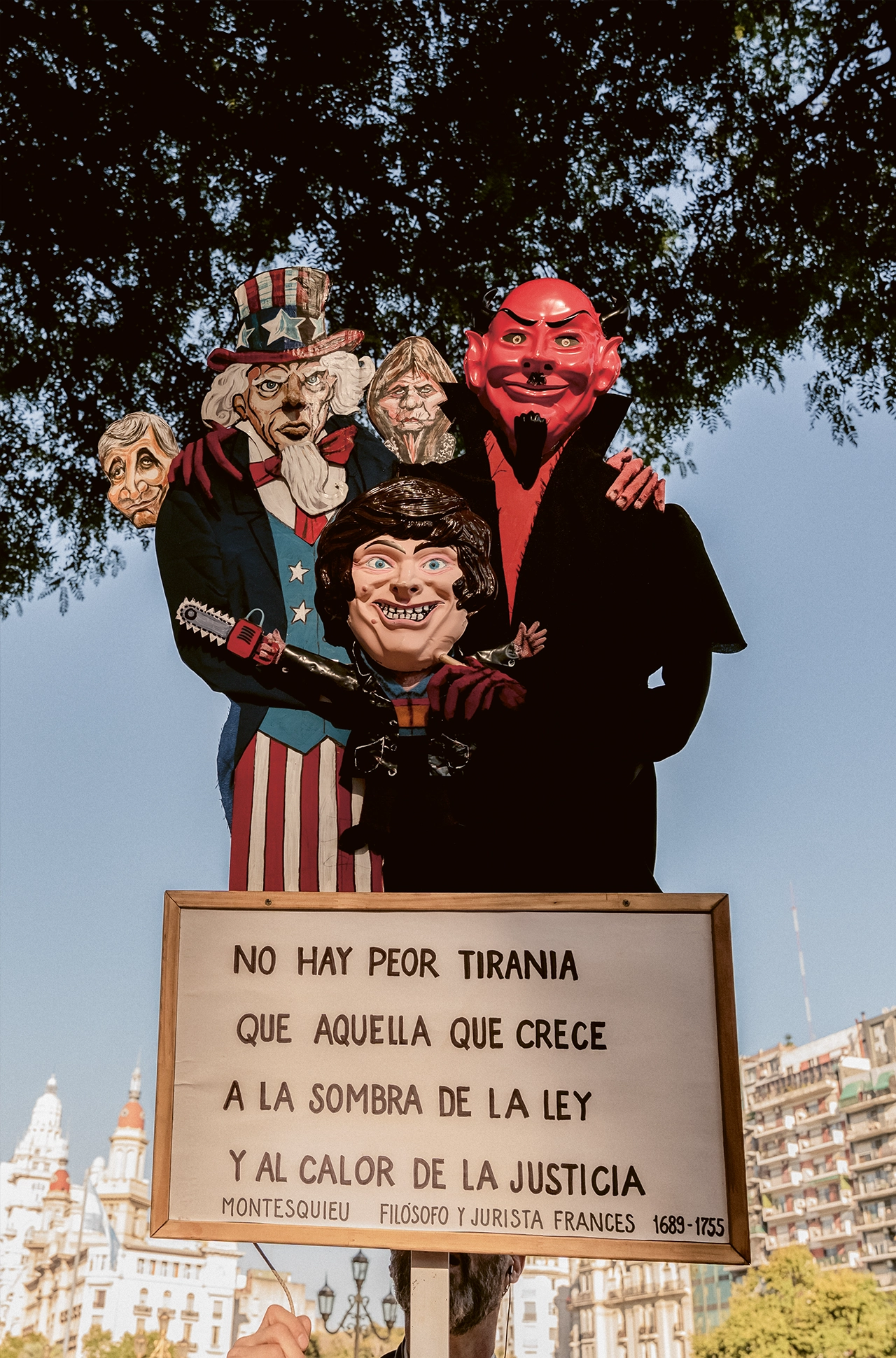

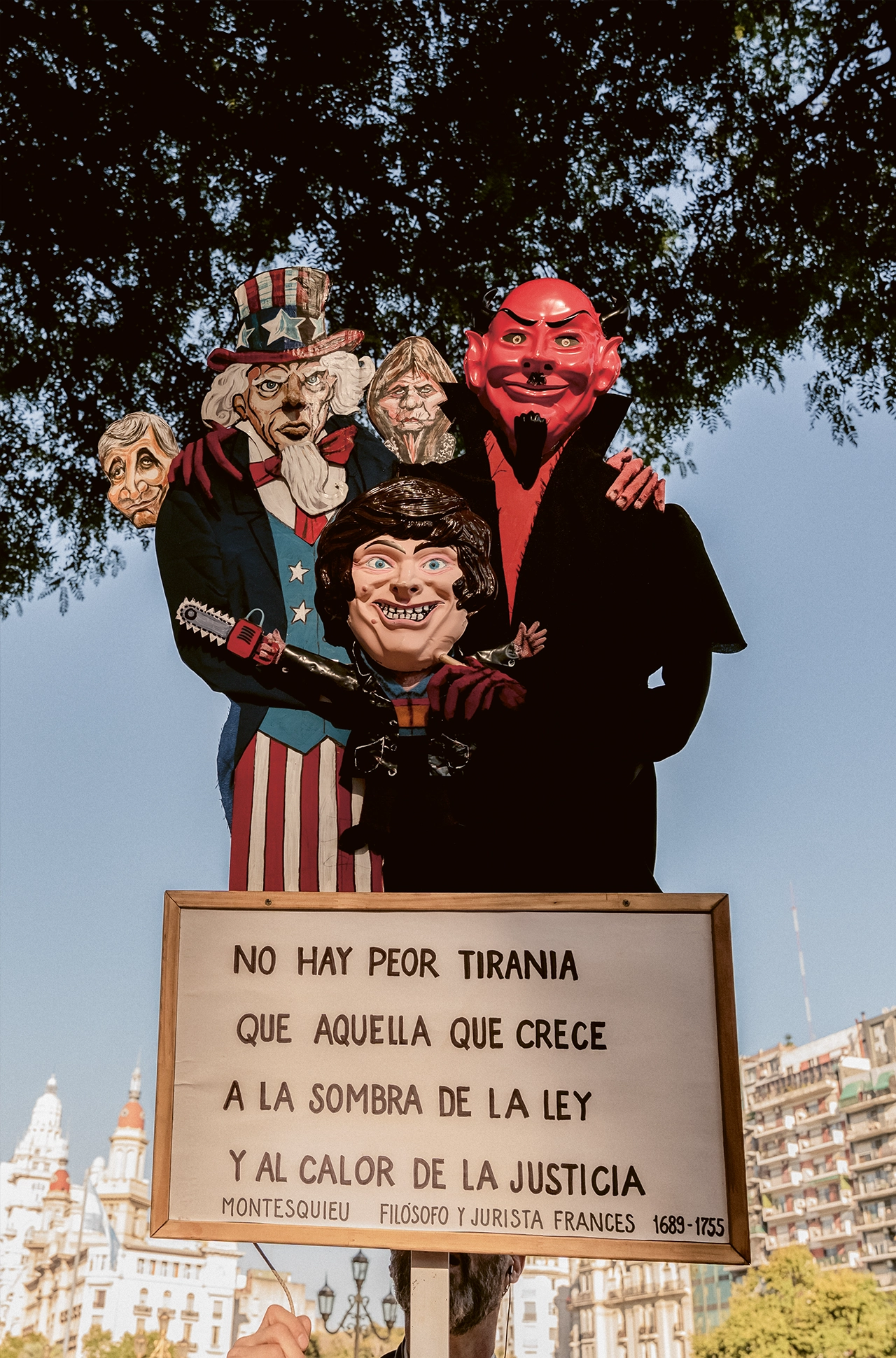

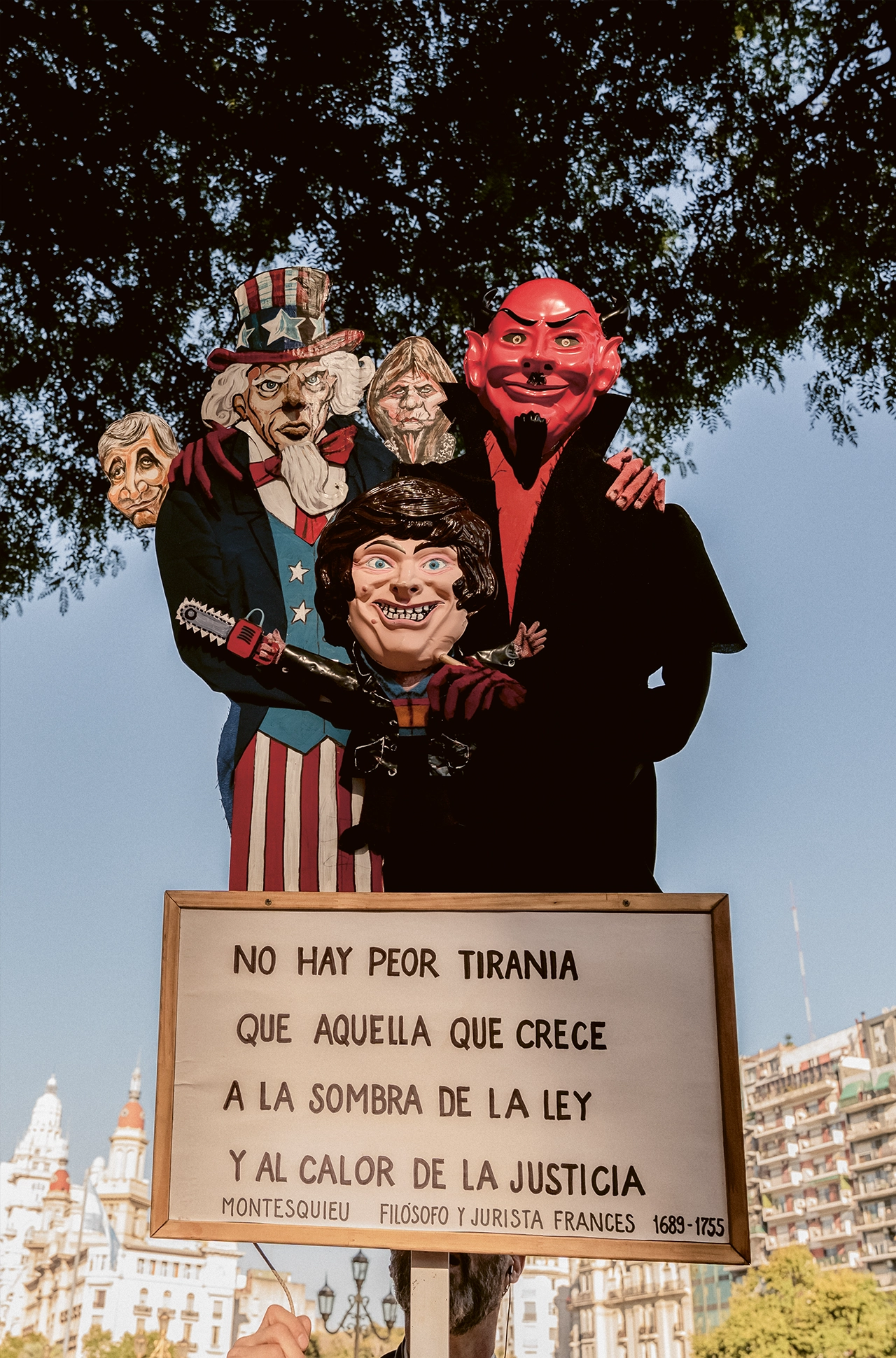

Rosalía de la Mota, Yiyi, de 66 años, porta una máscara antigases lacrimógenos de fabricación casera durante la tradicional protesta de los jubilados afuera del Congreso, en Buenos Aires, Argentina, el 7 de mayo de 2025.

Última trinchera argentina en la defensa de los derechos.

Una operación de acoso y derribo se ha emprendido en Argentina en contra de los viejos. En contra de los que, tras una vida plena, larga, en muchos casos de servicio en pro de la sociedad entera, viven en penurias. Pero ellos no bajan los brazos. Cada miércoles, en las inmediaciones del Congreso, en la capital del país, se plantan para dar una lección de dignidad y denunciar la forma en que el resto de sus conciudadanos, al menos al principio del levantamiento, parecía no escuchar. Esta es la historia de un ensañamiento, desencadenado por circunstancias para nada extrañas a las de otros países latinoamericanos.

{{ linea }}

Hace más de una hora que Carlos Alberto Dawlowfki está trepado a un semáforo en el cruce de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, frente al Congreso argentino. Tiene 75 años y viste una camiseta con rayas rojas, blancas y negras, del club de sus amores: Chacarita Juniors, un equipo de la segunda división del fútbol nacional. Una larga bandera de Argentina, que se ató al cuello, le cae por la espalda como si fuera una capa. Sus vigorosas piernas, que podrían ser las de un deportista retirado, hacen fuerza contra una reja y sostienen todo el peso de su cuerpo.

Con una mano se abraza al poste, con la otra sostiene una bolsa con bizcochos, sándwiches de miga y panes que comparte con cada persona que se acerca a saludarlo. Cada tanto se acomoda los anteojos, que se deslizan con el sudor de la nariz. Sus brazos están lastimados, parte de la piel está quemada y tiene cortaduras en las dos manos.

A tan solo unos metros de “la esquina de Chaca”, como la llama Carlos en referencia a su club de fútbol, hay un largo cordón de las fuerzas de seguridad que interrumpe el paso. Los policías esconden sus rostros detrás de máscaras antigás y enormes escudos. Llevan cascos, palos, pistolas y algunos aerosoles, similares a los que se usan para defensa personal con gas pimienta, pero con un líquido más potente, que tumba a los manifestantes.

“Venimos cada miércoles porque no nos alcanza para vivir —me dice Carlos, y con la bolsa de panes señala a la policía—. Ahí tenés la prueba de cómo nos tratan, están con el arma en la mano para castigarnos. ¿Acaso ellos no tienen abuelos, madres, padres que están sufriendo porque no llegan a fin de mes?”.

Carlos se volvió famoso desde hace unas semanas, y hoy, miércoles 12 de marzo de 2025, es custodiado por tres hinchas de su club, que revisan con la mirada a todo el que se aproxima para charlar o darle un abrazo. Pronto llegan los camiones hidrantes y todos corren a resguardarse bajo el techo de un local de comida que había cerrado las persianas para proteger a sus empleados de las balas de goma, los proyectiles de gas lacrimógeno y de algunas piedras que tiran los manifestantes.

Los hinchas de más de 40 clubes de fútbol del país —grandes, chicos y medianos— habían convocado a la manifestación para acompañar a los jubilados. Miles de personas se congregaron bajo el lema “Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”. La frase fue acuñada por la leyenda del fútbol argentino Diego Armando Maradona en 1992, un día que se cruzó con un grupo de pensionados que protestaban en las puertas del Tribunal Superior de Justicia porque el entonces presidente, Carlos Saúl Menem, había vetado una iniciativa para que los fondos por la privatización de YPF —empresa argentina que produce, refina y vende petróleo y gas— fueran usados para aumentar las pensiones.

Treinta años después, ante la magnitud de la convocatoria, el gobierno de Javier Milei, cuya mano ejecutora fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, despliega un operativo pocas veces visto en los más de 40 años de democracia argentina, que incluye cientos de agentes de las cinco fuerzas de seguridad: Policía de la Ciudad, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los funcionarios afirmaron que se trataba de una movilización de “barras bravas”, los grupos violentos de fanáticos organizados que tienen incidencia en los clubes de fútbol, que buscaban desestabilizar al gobierno.

“Necesitaban decir que son barras para justificar el desastre que hicieron. Eran hinchas de fútbol. Yo no recuerdo una movilización tan grande con personas de distintos clubes, más allá de los festejos del mundial. Pasó con los jubilados porque todos tenemos algún nieto, una nieta que sabe lo que vivimos a diario. En las hinchadas están nuestros nietos”, me explicará Carlos al día siguiente.

La policía impide el encuentro entre los grupos de manifestantes. Hay cordones policiales y vallas en todas las calles y avenidas que desembocan en la Plaza del Congreso, frente al Parlamento, donde se haría el acto central de la protesta. Una hora antes de la cita para la concentración, empieza la represión. En pocos minutos el Congreso se convierte en el escenario de una brutal violencia policial. Las fuerzas represivas usan gases lacrimógenos, balas de goma, bombas de estruendo y camiones hidrantes. El saldo es cerca de 50 heridos y 124 detenidos.

Mientras los manifestantes cantan a los policías “Qué feo debe ser pegarle a un jubilado para poder comer”, un camión hidrante rocía a las primeras filas de la protesta con un gas lacrimógeno denso y amarillento, de efecto duradero. Pican los ojos, se cierran las gargantas y las pieles se queman. El agua fría no calma el dolor severo, solo lo hacen las sustancias oleosas, como la leche. El líquido, que varios afectados aseguran que está mezclado con gas pimienta, los agentes lo usan en aerosol de mano, como granada o en cartuchos de pistolas especiales.

Un misil de gas lacrimógeno le ocasiona un traumatismo craneal y pérdida de masa encefálica al fotorreportero Pablo Grillo, quien está cubriendo la manifestación. Otro hombre, Jonathan Leandro Navarro, hincha de Chacarita, pierde la visión del ojo izquierdo, luego de que un miembro de las fuerzas de seguridad le disparara en el rostro.

Según denunciaron las organizaciones de derechos humanos argentinas, los cuerpos de seguridad usan este tipo de armas desde diciembre de 2023, cuando entró en vigor el “protocolo antipiquetes” de Bullrich.

“La pistola lanzagases con la que le tiraron a Grillo estaba prohibida, como en gran parte del mundo, y Bullrich lo derogó. Es un arma potencialmente letal”, explicará, días más tarde, la directora del área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales, Marcela Perelman. La normativa vigente prohíbe que sean disparadas directamente a los manifestantes, como ocurrió ese día, sino con un ángulo de 45 grados.

Myriam Bregman, una política de la izquierda argentina, denunció que en 2024 el Ministerio de Seguridad compró 6 000 cartuchos y granadas de gas lacrimógeno por un valor cercano al millón de dólares. El disparo de dos cartuchos de ese gas vale más que una jubilación mínima, la que cobran más del 60% de los pensionados argentinos.

{{ linea }}

Los jubilados son uno de los grupos más perjudicados por las reformas económicas del actual gobierno. Cada miércoles reclaman que se eleve el monto mínimo de sus pensiones, apenas por encima de la línea de pobreza; una cobertura total de sus medicamentos (que la mayoría perdió en 2024), y que se restituya la moratoria previsional finalizada en marzo de 2025, una medida que permitía jubilarse a quienes llegaban a cierta edad, aunque no cumplieran con los 30 años de aportes requeridos por ley.

Desde que Milei asumió la presidencia, cada jubilado tuvo una caída de un 27% de su poder adquisitivo; es decir, cada uno tuvo una pérdida acumulada de más de tres millones de pesos (aproximadamente 2 350 dólares) de sus pensiones, según la consultora privada Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía.

En sus primeros 14 meses de gobierno, Milei “ahorró” 11.3 billones de pesos (cerca de 1 020 millones de dólares, al tipo de cambio del 18 de julio) al recortar los fondos asignados a las pensiones. Las partidas presupuestarias destinadas a las jubilaciones se encuentran en el segundo lugar de los recortes fiscales que hizo, detrás de la obra pública, que perdió 11.4 billones de pesos, es decir, casi 1 100 millones de dólares.

{{ linea }}

Carlos Alberto Dawlowfki era uno de los jubilados que se dan cita cada miércoles, pero a principios de marzo de 2025 se convirtió en un referente nacional de la lucha por tener pensiones que les permitan cubrir los gastos básicos.

Se jubiló luego de trabajar 30 años como cartero, cuando privatizaron la empresa Correo Argentino. Esa fuerza en las piernas que le permiten sostenerse cada semana en el poste de un semáforo frente al Congreso se la debe a las largas caminatas que hizo todos los días por las calles de su barrio, Parque Chacabuco, durante tres décadas. Cobra un poco más que la jubilación mínima, alrededor de 399 000 pesos (313 dólares).

La esposa de Carlos es jubilada docente y tiene cuatro hijos que, como él, están sorprendidos con su reciente popularidad. “Mi nieta me mostró ayer que hicieron una estampita con mi cara. Soy el santo de los jubilados”, me dice riendo.

Su teléfono, un viejo Nokia 1100 que él se niega a cambiar, no para de sonar. En las últimas semanas dio un promedio diario de cuatro a cinco entrevistas a los medios. Cuenta que ahora tiene que salir con más anticipación para llegar a los lugares porque en la calle la gente lo detiene constantemente para felicitarlo.

La fama le llegó cuando se hizo viral una fotografía de unos policías golpeándolo en la movilización de jubilados del miércoles 26 de febrero de 2025. Carlos llevaba puesta la playera de su equipo. En un grupo de Facebook, en el que participan más de 16 000 hinchas de Chacarita Juniors, un usuario publicó la foto y escribió: “¿Dónde está el club para nuestro hincha?”. Varios funebreros (como les llaman a los simpatizantes del equipo, porque en el barrio en que se originó está uno de los cementerios más grandes de Buenos Aires) comentaron la publicación, incluidos algunos que también son jubilados. Pronto comenzaron a organizarse para acompañarlo en la siguiente movilización, la del 5 de marzo.

A esa protesta Carlos llegó apurado. Había tenido que pasar antes por los tribunales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar la violencia que había sufrido la semana anterior, cuando le tomaron la famosa foto. En una de las calles que bordean el Congreso se encontró con tres de los comisarios que organizaron el operativo policial. Lo conocían de verlo cada miércoles.

—¿Qué hiciste, Chaca?, ¿nos trajiste toda la hinchada? —le dijeron.

Los ojos de Carlos se detuvieron en la plaza central. Vio a un grupo de unos 25 hinchas rodeando, protegiendo, a sus compañeros jubilados.

—Yo no traje a nadie, vinieron solos —respondió y redobló la apuesta—. Me diste una idea. Para el miércoles que viene voy a convocar a todas las hinchadas del fútbol argentino a que nos acompañen.

Y así fue. El siguiente miércoles, 12 de marzo de 2025, fue la protesta más grande de los jubilados, desde que iniciaron a movilizarse.

{{ linea }}

En Argentina el fútbol es una cosa seria. La rivalidad entre equipos muchas veces ha traído consecuencias extremas, como la muerte de aficionados y la prohibición a las hinchadas visitantes de ir a los estadios. En una escala menor, los antagonismos se cuelan a diario en las conversaciones entre amigos, vecinos y compañeros de oficina. Hay hogares en que los colores del equipo rival están censurados y la frase que más se escucha en las mesas navideñas argentinas es: “No se habla de fútbol, de religión ni de política”.

Solo dos hechos en las últimas décadas han logrado que hinchas de equipos rivales se reúnan detrás de la misma causa. El primero fue la despedida de Maradona, el 25 de noviembre de 2020. Su velatorio en la casa de Gobierno dejó postales inolvidables de aficionados de Boca y River llorando abrazados por la muerte de su ídolo máximo. El segundo hecho fue la rebelión de los jubilados.

{{ linea }}

Es una tarde tranquila de noviembre de 2024 en la calle Emilio Lamarca, en el barrio residencial de Villa del Parque, a 11 kilómetros del Congreso nacional. Pocas personas deambulan por allí y casi no pasan vehículos. Las copas de los árboles se mueven cada tanto por una tímida brisa, y si uno presta atención se puede escuchar el canto de algunos pájaros. Se siente como un oasis en medio de una Buenos Aires que en los últimos años se ha vuelto cada vez más frenética.

Llegando a la esquina, en el cruce con la calle Marcos Sastre, se puede ver en la vereda una pila de libros sobre una mesa de madera improvisada con una bobina de cables. Un cartel pegado a la ventana, escrito a mano, dice: “Libros. Uno por persona”. Una joven lleva de la mano a un niño que se queja del calor, y se acerca a ver los títulos. Encuentra uno que le interesa y mira hacia el interior del lugar, como buscando aprobación para llevárselo.

—Llevalo tranquila —le dice Ruben Cocurullo, que se acerca a la ventana de la antigua casa que aloja el centro cultural y biblioteca popular Casa del Pueblo.

—Gracias, lo estaba buscando —responde la joven.

—Están muy caros, es lo mínimo que podemos hacer en este momento maltrecho —abunda Ruben, guiñándole un ojo al niño, quien por unos segundos sale de su fastidio y le devuelve una sonrisa.

Las puertas del centro cultural están abiertas de par en par. En sus redes sociales el espacio se autodefine como “de construcción política y cultural independiente, horizontal, colectivo, democrático y autogestivo por un cambio social”.

Ruben, “sin acento en la e”, como él insiste cada vez que se presenta, y a quien le dicen “el Tano”, es miembro de la Casa del Pueblo. Pese a que vive en el barrio de Saavedra, y tarda cerca de 40 minutos en llegar en transporte público, desde hace más de 20 años se le ve ahí con frecuencia organizando actividades políticas y culturales, entregando libros o charlando con los vecinos.

“Acá encontré un lugar donde me siento cómodo”, me dice en esta primavera de 2024, acodado sobre una mesa de madera sostenida por dos taburetes y sentado en una silla de plástico.

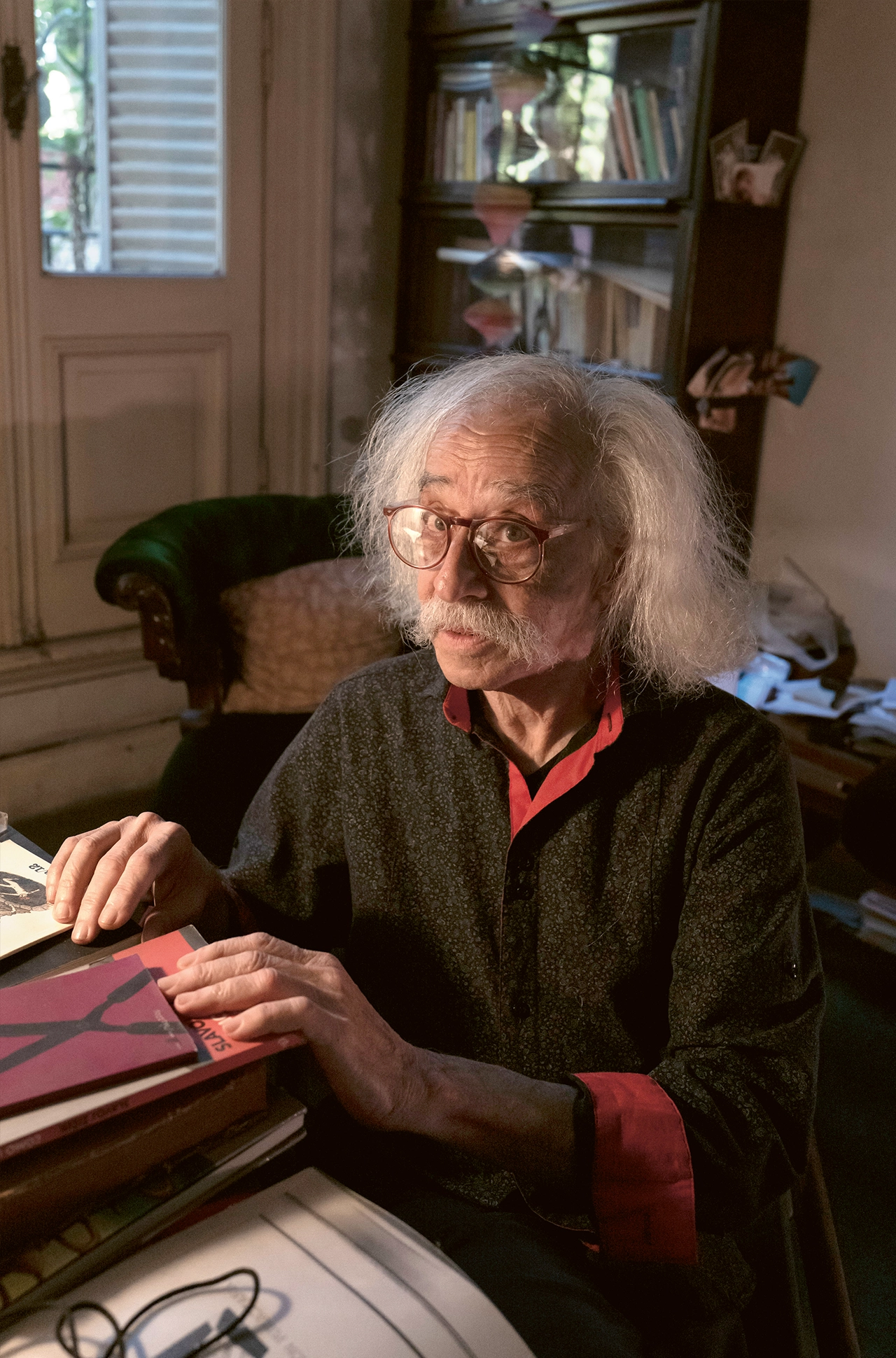

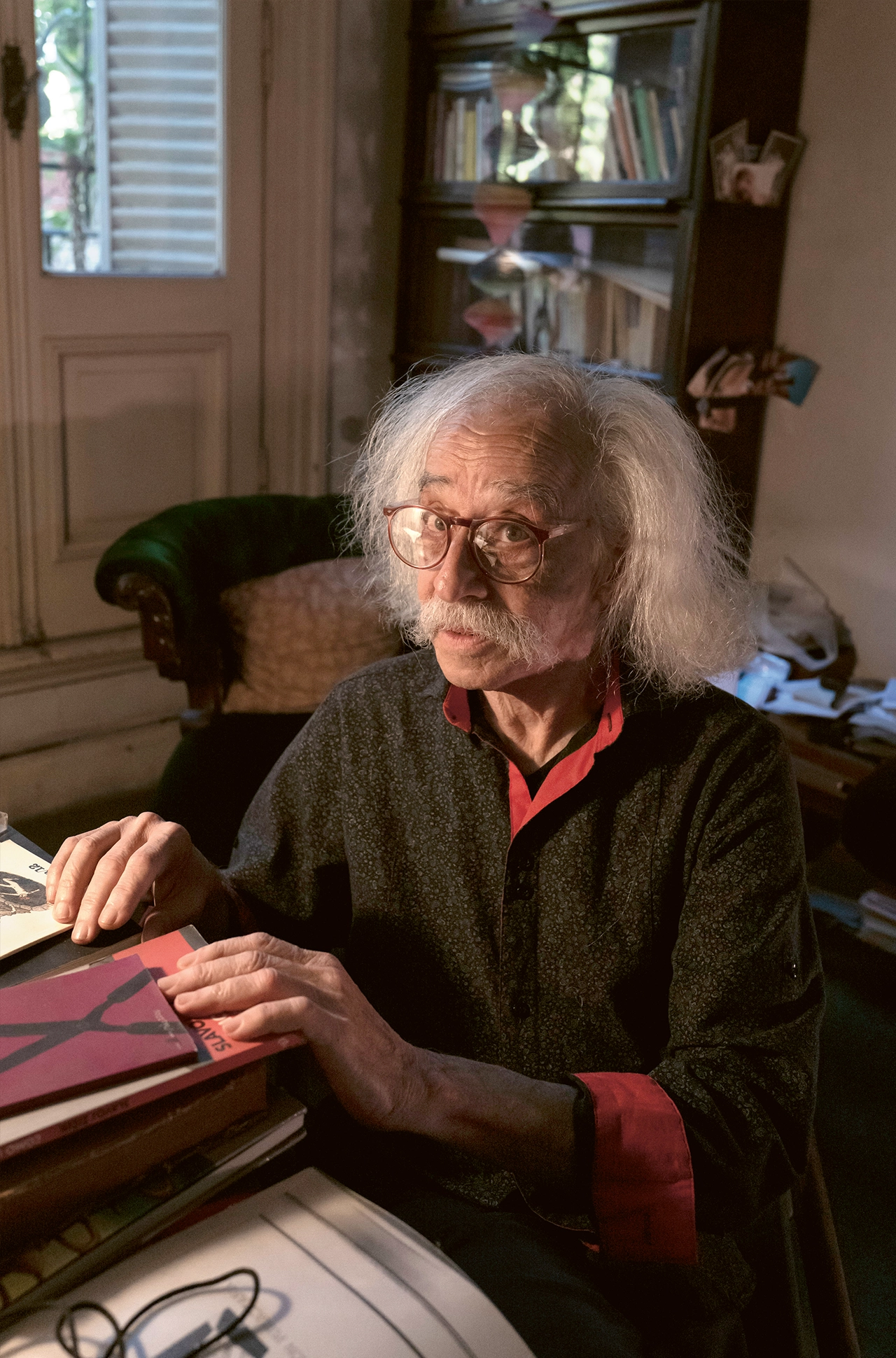

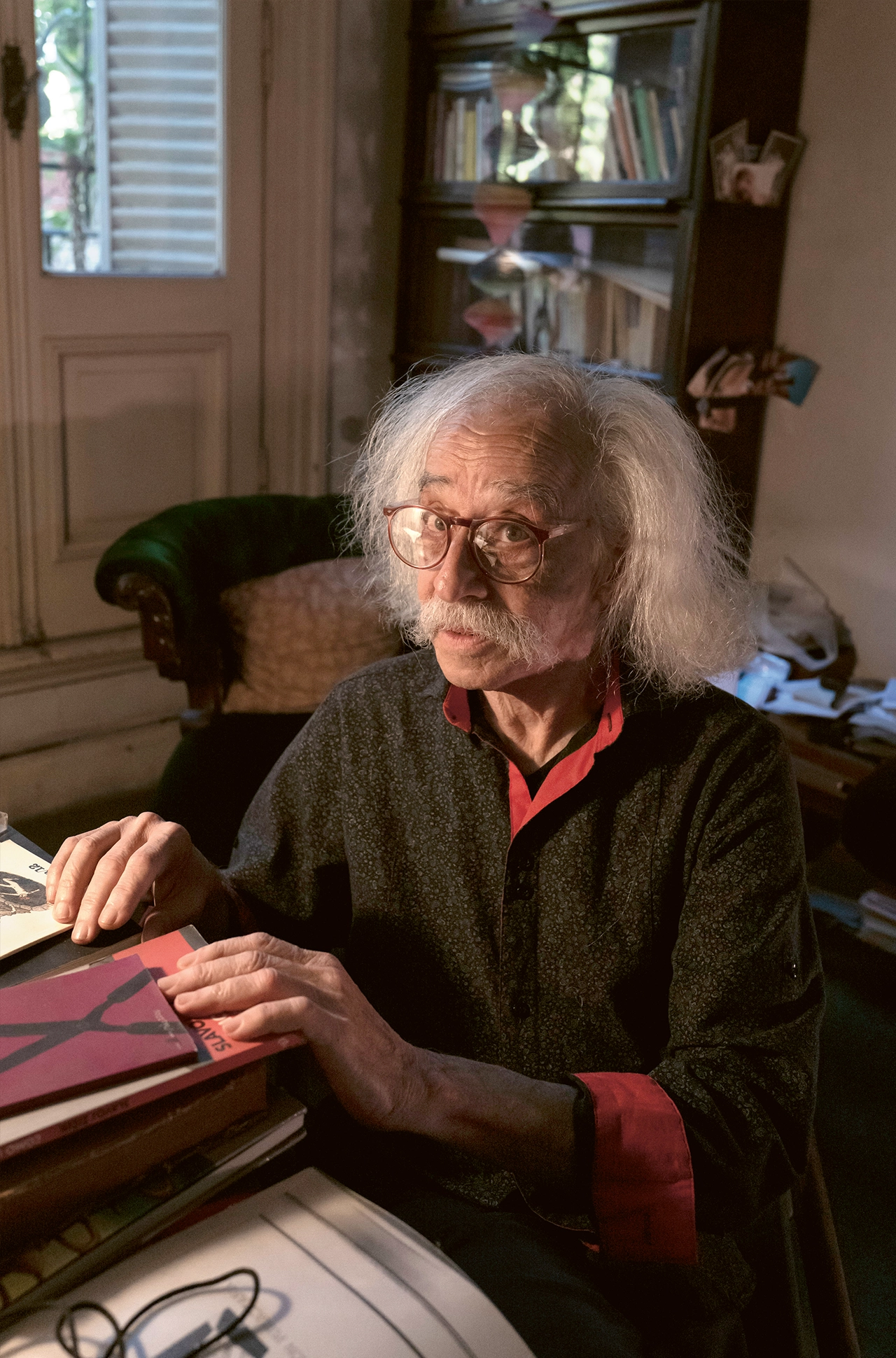

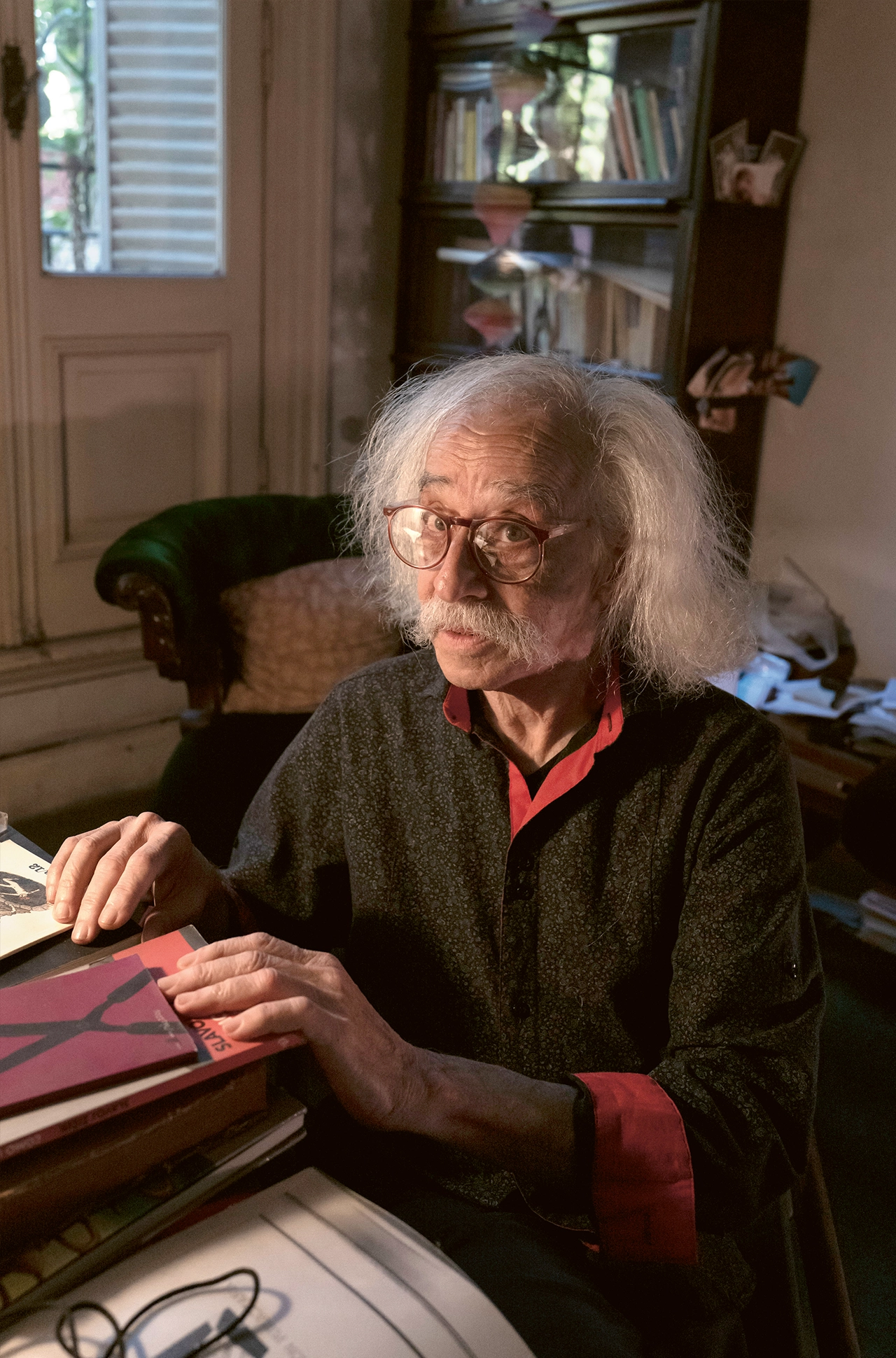

Su pelo blanco, que a sus 77 años sobrevive solo en los costados de su cabeza y en la nuca, es iluminado por un gran chorro de luz que se cuela por los postigos de una de las ventanas. Viste su clásico uniforme: una camisa de manga corta blanca (en cuyo bolsillo izquierdo carga siempre su libreta y dos lapiceras) con un pantalón pinzado y zapatillas negras. Su voz es firme, sin titubeos, como si cada frase llevara detrás décadas de reflexiones acumuladas. Nunca la levanta, no lo necesita.

Dejó la política partidista en 1999. Estaba afiliado al Partido Socialista hasta que este grupo se integró a la Alianza, una coalición política que derrotó ese año al peronismo tras 10 años de gobierno. El candidato que resultó electo presidente, Fernando de la Rúa, renunció en 2001 tras un estallido social y político. “Nunca me gustó, y no me equivocaba”, recuerda Ruben.

No es solo uno de los fundadores de la agrupación Jubilados Insurgentes; es, además, quien se arroga la idea de que los jubilados caminen cada miércoles alrededor del Congreso. Comenzó a ser parte de la protesta semanal luego del debate por una reforma jubilatoria en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, que significaba una reducción en las jubilaciones.

El 20 de diciembre de 2017, Ruben estaba en la plaza frente al Congreso, mientras ocurría una batalla campal entre la policía, entonces comandada también por Patricia Bullrich, y los manifestantes. Permaneció toda la tarde junto a las vallas que reforzaban el cuidado del edificio. Llevaba colgado al cuello un cartel que decía: “Si usted votó a Macri es responsable de lo que está pasando”.

“De ahí en más fui todos los miércoles, excepto en la pandemia —me dice Ruben—. Al principio éramos solo un puñado de viejos autoconvocados que nos unimos, sin bandera ni agrupación”.

Cuando en 2018 una mujer que también participaba de la protesta le propuso juntarse para “hacer algo por los jubilados”, Ruben la frenó y le aclaró que no contarían con él si se trataba de armar un centro barrial para que los hombres retirados jugaran a las bochas y las mujeres al buraco o a las barajas. “Eso no era para mí. Yo quería hacer algo político, que cambiara nuestra realidad, no político partidario”, me explica Ruben, mientras saca un pañuelo de tela del bolsillo trasero de su pantalón y limpia sus anteojos empañados.

Pero la convocatoria no era para sumarse a un club de jubilados y pasar el tiempo con actividades recreativas. Era el comienzo de algo distinto: organizarse para pelear por sus derechos. Primero fundaron Jubilados Autogestionados; eran solo seis miembros. Luego, en 2019, cuando se sumaron más compañeros, nació Jubilados Insurgentes.

Ese año, Ruben les propuso hacer su primera ronda. “Si las Madres de Plaza de Mayo dan la vuelta cada jueves a la Pirámide de Mayo, ¿por qué los jubilados no podemos dar una vuelta al Congreso?”, les planteó. Y comenzaron a hacerlo cada miércoles. Los impulsaba una larga historia de resistencia que llevaba décadas.

{{ linea }}

Los jubilados argentinos tienen una tradición de lucha. En cada crisis económica y social de las últimas décadas adquirieron un rol predominante. La primera movilización que hizo un grupo de jubilados en el país fue en marzo de 1990, durante la primera presidencia de Menem. Se congregaron en Plaza de Mayo, frente a la sede de Gobierno, para pedir un aumento en sus pensiones. El país sufría las consecuencias de una reciente hiperinflación que originó la entrega prematura del mando del primer presidente democrático, Raúl Alfonsín.

Hombres y mujeres que rondaban los 70 años comenzaron a ocupar las calles, e iniciaron protestas frente al Congreso nacional, cada miércoles, un antecedente de las manifestaciones de estos días.

En esos años, una mujer de 60 años, de anteojos grandes, casi sin dientes, y con una cabellera blanca y corta, que había trabajado cerca de 50 años informalmente como empleada doméstica y no podía jubilarse, se convirtió en el rostro del reclamo de los jubilados. Era Norma Beatriz Guimil de Plá, más conocida como Norma Plá. Poco después de irrumpir en la escena pública, se transformó en un ícono que persiste hasta hoy. Su rostro y sus frases se hicieron remeras, pancartas y hasta canciones de protesta de importantes bandas del rock argentino en los noventa. Norma Plá se atrevió a todo. Discutió con los políticos de turno y con periodistas, tomó las calles, hizo huelgas de hambre, se encadenó a edificios públicos, acampó en la plaza frente a la sede de Gobierno y, como los jubilados de hoy, también se enfrentó a los policías.

En una de sus fotos más famosas, tomada por el fotógrafo Don Rypka en 1991, aparece colgada de la puerta de los Tribunales de Justicia, sosteniendo, como si fuese un trofeo, la gorra que acababa de quitarle a un policía. Su hábitat natural era la calle y el megáfono, una extensión de su cuerpo con la que alentaba a sus compañeros. Organizó infinidad de protestas y, aun cuando el cáncer amenazaba su salud, saltaba vallas, trepaba puertas y se rebelaba ante las órdenes de las fuerzas de seguridad.

En aquel entonces también se fundó la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, en la que se congrega la mayoría de las agrupaciones de jubilados hasta hoy. Por muchos años reclamaron sus derechos en soledad, cada miércoles. Tuvieron que pasar más de 15 meses de un gobierno de ultraderecha y hacerse virales las fotos en las que se veía a la policía golpeando ancianos para que el resto de la sociedad dejara de darles la espalda.

{{ linea }}

Nada de lo que hay en su cartera permite suponer que su dueña es una mujer de 66 años, excepto su documento de identidad, al que no le tiene mucho apego. Más que una cartera, el 19 de marzo de 2025 por la tarde, Rosalía de la Mota lleva un kit de primeros auxilios y prevención. Dentro hay unas gafas de natación azul eléctrico, un cubrebocas que conserva de la pandemia, una botella pequeña con leche (que hace pocos meses descubrió como un remedio casero para reducir los efectos de los gases lacrimógenos), otra con agua con sal (que funciona como solución ocular), un pañuelo grande, gasas, sus documentos, dinero y una capa impermeable color rosa.

Yiyi, como la llaman desde pequeña, lleva su cartera negra bien apretada contra el cuerpo mientras camina entre oficinistas apurados por las calles del centro de Buenos Aires. En una de sus manos porta una bandera de tela roja en la que pintó el logo de su agrupación: Jubilados Insurgentes. Viste una camisa blanca de manga corta que intervino con un estampado de billetes argentinos antiguos, de distintas épocas del país, y una leyenda que dice “Anses igual Bolsa [por dólar bolsa]”, en rechazo al manejo de los fondos de los jubilados que hace la actual Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con el fin de estabilizar el tipo de cambio.

Camina con una gracia sutil, casi etérea. Su apariencia encaja con la de alguien que viene de una familia de artistas. Tiene una voz pausada y suave, que nunca se desborda, ni cuando está muy enojada. Unas cuadras antes de llegar a su destino, la esquina de Montevideo y avenida Rivadavia (a 200 metros del Congreso), ve que las calles están cercadas por vallas. Se aleja unas cuadras para poder avanzar. Se desliza con ligereza entre policías, gendarmes y prefectos armados hasta los dientes. “Hoy hay una especie de control superior del Estado, como hubo en la época de la dictadura militar. La gente ve a los policías armados, violentos y tiene miedo a salir a protestar. Quieren disciplinarnos”, me dirá días más tarde.

Al doblar por la calle Montevideo, ve a algunos de sus compañeros de pie formando un círculo. Se acerca. Saluda a Zulema, Raúl, Juan Carlos y Ana. Se alegra de ver también a otros que el miércoles anterior estuvieron cerca de ser detenidos por la policía. Solo gracias a la presión que hizo todo el grupo evitaron que los llevaran a la comisaría. La reciben con alegría, la abrazan y le hacen algunas bromas. Se conocen desde hace poco más de un año, pero ya los considera sus amigos. Admira a esos viejos que, como ella, peinan canas, caminan con bastones y cada semana exponen en la calle sus cuerpos cansados, a veces dañados y hasta enfermos. Ella es de las más jóvenes; el promedio de edad en el grupo es de 70 a 75 años.

Minutos antes de las 17:00 horas, Raúl advierte a los demás que deben partir para encontrarse con el resto de sus compañeros y las otras organizaciones de jubilados en la puerta del edificio Anexo de la Cámara de Diputados, ubicado a un lado del Congreso. Yiyi se coloca las gafas y el cubrebocas, ata la bandera a una caña de bambú que le acerca un compañero y camina con los otros.

Ruben Cocurullo, estoico, como cada miércoles, está de pie contra las rejas del Anexo. Pulcro, recién afeitado, viste una camisa blanca de manga corta y sin arrugas. De su bolsillo, en el lado izquierdo de su pecho, asoman sus dos lapiceras y la pequeña libreta negra. Agacha la cabeza y por encima de sus enormes anteojos cuadrados, que encuentran en su nariz aguileña un tope para no caer, ve llegar al grupo y esboza una sonrisa desdentada. Se saludan y les cuenta que no pudo encontrarlos antes porque le cuesta caminar. Tiene un espolón en el pie, un crecimiento óseo en la parte inferior del talón que le causa dolor al caminar o estar parado.

“Aunque me duela voy a estar acá cada miércoles, hasta que el cuerpo me diga basta. Mis compañeros me dan pilas para seguir peleando. Si no fuera por ellos, yo ya hubiera abandonado”, me dice mientras señala al resto del grupo, que charla entusiasmado a unos pasos de nosotros.

Permanece allí un rato, junto a otros grupos de jubilados y algunas agrupaciones políticas de izquierda. Planean las siguientes acciones, discuten si participar o no de un plenario de organizaciones de jubilados convocado para el sábado y conversan sobre la coyuntura política. Oscilan entre la indignación por los ajustes del gobierno y las risas que les dan las precarias herramientas —pañuelos, cubrebocas, anteojos de plástico, gasas— que cada uno llevó para protegerse de la violencia policial.

Después de una pequeña ceremonia, megáfono, discursos y demás, inician la caminata alrededor del Congreso. Los escoltan cientos de policías y gendarmes armados que los superan en número por muchos. Se abren paso entre los uniformados, con la bandera roja al frente y su mirada en alto. Le cantan a la policía: “¡Qué feo debe ser pegarle a un jubilado para poder comer!”. También vitorean: “¡Jubilados, carajo!”, y luego el silencio. Están alerta, intentando adivinar por dónde llegará el ataque.

A pocos metros comienza la violencia. Policías en moto los rodean, los acorralan en la vereda y los golpean. Tiran gases lacrimógenos. A Yiyi le cae líquido sobre la piel, le arden el pecho y los brazos. La garganta se le cierra. Se aparta y un grupo de jóvenes trata de ayudarla, le arrojan leche y el fuego en su piel se calma por unos minutos. Permanece un buen rato alejada de sus compañeros y, cuando quiere volver con ellos, ya no están en la calle. La movilización se disolvió y cada uno se marchó por su lado, escapando de los palazos de las fuerzas de seguridad.

“En el momento me sentí frente a un precipicio ante el cual tenía que saltar”, me dirá luego Yiyi. Vuelve a casa un poco cansada y otro poco angustiada porque nuevamente fueron blanco del descargo de la furia policial. Se baña y vuelve a sentir ardor sobre su piel, pone una crema de árnica en la zona irritada, lastimada por el gas. Toma su celular y se conecta con sus compañeros para organizar una nueva reunión.

—¿Vas a volver el próximo miércoles? —le pregunto al día siguiente.

—Sí, no tengo miedo. A mí juntarme con los otros me da fuerza para seguir. Siento convicción por lo que hacemos, me mueve la pasión de esta lucha.

{{ linea }}

Cerca de 7.5 millones de personas perciben una jubilación en Argentina. Se trata del 15.7% de la población total. Tomando como referencia datos oficiales sobre gastos de vivienda, medicamentos y costo de vida, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires calcula que cada jubilado necesita 1 090 dólares para sobrevivir cada mes. La realidad es que seis de cada 10 cobran la jubilación mínima, que en junio de 2025 fue de unos 311 dólares, e incluye un bono fijo extraordinario de 58 dólares.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, asegura que desde hace tres años y medio Argentina transita por “una crisis humanitaria del sector de las personas adultas mayores”. Solo dos países de América están en una situación similar: Haití y República Dominicana. Ofrece estos datos: “Desde hace más de siete años las jubilaciones en Argentina pierden su poder adquisitivo ante la inflación. Hoy nadie en Argentina puede vivir con 350 000 pesos al mes [274.78 dólares], y hay cinco millones de jubilados que ganan eso. Pero, además, hay 500 000 personas con discapacidad que cobran menos que eso, y cerca de 227 000 [que cobran] la Pensión Universal para [el] Adulto Mayor, un 80% de la jubilación más baja”.

También te podría interesar: "Karina Milei: la hermana menor".

{{ linea }}

En su pequeño departamento del barrio de Almagro, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, construido en los años sesenta, con techos bajos y ventanas de aluminio que dan a un cubo de luz del edificio gris, María del Carmen Ramírez, de 68 años, profesora jubilada de literatura, se sienta a la mesa con una bandejita de plástico humeante. En su plato hay arroz blanco, bien cocido, y un guiso de menudos de pollo que hirvió en un caldito opaco con algo de cebolla. “Un manjar”, murmura para sí, cuchareando despacio.

Los menudos se los regaló Hugo, su carnicero. En Buenos Aires cada persona tiene un carnicero que “le pertenece”; entonces, cuando habla de él no lo llama “el carnicero de mi barrio” sino “mi carnicero”, con la cercanía de un familiar. María del Carmen conoce a Hugo desde que su hijo Martín era chico y estaba fascinado con la máquina de picar carne. Esa tarde de inicios de primavera, cuando lo saludó desde la vereda, Hugo se acercó a la puerta del local, le dio un paquete y le dijo al pasar: “Tomá, Mari, llevate esto. No lo quiere nadie. Pero bien cocinado es un lujo”. Y tenía razón. Hacía semanas que no comía carne. “Esto te levanta”, piensa, mientras sorbe despacio el espeso caldo.

Mientras Mari come, la tele está encendida. Susana Giménez, la rubia conductora de TV y figura indiscutida de los años noventa, presenta una entrevista exclusiva con Javier Milei. Mari adora a Susana desde que tiene memoria. “Una mujer hecha a sí misma”, dice cada vez que habla de ella.

Sentado en el filo de una silla, en el salón dorado de la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, Milei habla exultante. Es el 29 de septiembre de 2024 y hace pocos días vetó una reforma jubilatoria aprobada por el Congreso, que proponía una nueva fórmula para calcular las pensiones. Milei critica a los gobiernos anteriores, defiende su gestión y se define como un “buen economista, especialista en crecimiento”.

—Hasta ahora está cumpliendo todo lo que dijo —le dice Susana a su entrevistado con un gesto de aprobación—. Usted dijo que en agosto iba a ser el peor cinturonazo [ajuste], y así fue.

—Sí, pero afortunadamente tenemos buenas noticias —responde Milei.

Mari levanta la mirada del plato y sube el volumen de la tele.

—Los distintos indicadores demuestran que de acá para adelante solo quedan buenas noticias —continúa Milei, y Mari sigue comiendo, un poco desilusionada de no escuchar un anuncio más impactante.

—¿Y qué le podemos decir a los viejitos que están en la casa esperando...? —dice Susana.

El presidente la interrumpe:

—Bueno, hoy podemos decir que las jubilaciones están 10% por encima de la inflación que se generó desde que estamos nosotros en el gobierno, y casi se triplicaron en dólares. Cuando asumimos eran 80 dólares y ahora 240 dólares.

—Pero las cosas también subieron… —replica Susana.

—Bueno, está bien, pero en dólares las jubilaciones se triplicaron —responde Milei rápidamente, sin dar mucho lugar a otra repregunta.

Susana cambia de tema.

Mari deja de masticar un segundo. No entiende por completo los números que había expuesto Milei, pero quiere creerle.

{{ linea }}

Meses después, en mayo de 2025, María del Carmen Ramírez quiere seguir creyendo.

Sentada en un banco, en la cocina de su mismo departamento de Almagro, ceba un mate de loza con una pava de metal que calienta cada tanto en la hornalla. Al fondo se escucha la televisión prendida en un canal de noticias. “Yo no entiendo mucho de economía, pero hay que tener paciencia. Ya nos mintieron demasiadas veces. Alguien tiene que poner orden. Además, es la primera vez que alguien dice lo que piensa, aunque duela”, me dice mientras dobla una servilleta de tela azul y coloca encima sus dos manos nudosas, ásperas, manchadas, que delatan una vida de tiza y papel.

En los últimos meses empezó a ir al comedor parroquial, el mismo en el que colaboró durante la pandemia entregando la comida a los vecinos que no podían salir de sus hogares. Va los martes y jueves, los días que está abierto. Esta vez, quien necesita ayuda es ella. No fue fácil tomar la decisión de ir. Se sentía avergonzada porque hace una fila de una hora para recibir la comida, la demanda es alta y los últimos en llegar a veces se quedan con las manos vacías. En ese lapso varios de sus vecinos que salen a hacer compras la suelen ver, y ella siempre se hace la distraída para no saludarlos.

“Con la plata de mi jubilación solo puedo pagar mis medicamentos y una parte del alquiler, la otra me la paga mi hijo. El año pasado [2024] empecé a pasar algunos días casi sin comer, porque no me alcanzaba el dinero y no quería pedirle más a mi hijo. Él tiene una familia, dos hijos. No le sobra la plata. Un día me descompuse, una vecina del edificio se dio cuenta [de] que no estaba comiendo, entonces me acompañó una noche a la iglesia a buscar un plato”, me cuenta.

Mari nunca ha participado en las protestas de jubilados de cada miércoles. Confiesa que nunca ha sido parte de una movilización en toda su vida. “Nunca tuve tiempo para eso. Cuando era joven solo trabajaba, cuidaba de mi hijo y me ocupaba de mi familia. Después, cuando mi hijo se fue de casa, mi marido se enfermó y pasé a cuidarlo a él. Ahora que tengo más tiempo tampoco me interesa. No me identifico con los viejos que cortan calles y se trepan de las vallas del Congreso. No me parece la forma de solucionar el problema que tenemos”, dice.

Pese a los cambios en su vida, Mari se muestra optimista sobre su futuro y el de Argentina. “En un par de años esto se acomoda. Milei solo necesita tiempo —confía y hace una pausa—. Ojalá tenga razón, Dios quiera, porque yo ya no tengo mucho margen para seguir esperando”.

{{ linea }}

Diciembre es un mes complejo en Argentina, vinculado a los estallidos sociales, los cacerolazos por cortes de luz y a la incertidumbre por los cambios administrativos, todo eso en medio de un calor sofocante. En diciembre de 2024 el gobierno de Milei decide poner fin a la política de medicamentos gratuitos para los jubilados. Solo unos pocos, que cuentan con ingresos muy bajos y cumplen algunos requisitos —como no contratar el servicio de una empresa de medicina prepaga, no tener más de una propiedad ni autos con menos de 10 años de antigüedad—, tendrán acceso a una cobertura del 100% de algunos medicamentos.

Entre dos millones y tres millones de jubilados y pensionados quedan, de un día al otro, fuera de la cobertura total de sus medicamentos.

La bomba cayó temprano. El grupo de WhatsApp de Jubilados Insurgentes está repleto de mensajes. Algunos llaman a movilizarse al Congreso, otros escriben desesperados porque no podrán comprar sus medicamentos y otros más, desorientados, no entienden cómo se pondrá en práctica la medida y si los afectará.

—¿Y si el miércoles vamos todos al PAMI [Programa de Atención Médica Integral] antes de ir al Congreso? —escribe uno. Todos están de acuerdo.

El sol de diciembre cae vertical sobre Buenos Aires. A esa hora en que las sombras se achican y el asfalto arde, los cuerpos gastados por los años se agrupan frente a la sede del PAMI, la obra social para los jubilados, en avenida Corrientes, en el centro de la ciudad capital.

Camisas planchadas, faldas con dobladillos zurcidos a mano, mochilas colgadas de un solo hombro y pancartas escritas con marcador negro sobre cartón que rezan: “No al ajuste en los remedios”, “¡Vivir no es un privilegio!”. Han pasado dos días desde el anuncio. En el lugar se agrupan varios jubilados y otros que llegaron de forma espontánea. El grupo corta la vereda y ocupa parte de la calle. Alguien empieza a cantar: “¡Jubilados unidos, jamás serán vencidos!”.

Pasadas las 13:00 horas, la Policía Federal intenta desplazarlos hacia la acera. Hay empujones, forcejeos, insultos. Algunos tropiezan con los bastones; con los pies torpes buscan ubicarse en la vereda. Se aprietan más y se aferran a sus carteles. Los jubilados se quedan.

Entre varios intercambian historias médicas, hablan sobre las trabas que padecen para atenderse con profesionales del PAMI y la preocupación por no poder comprar medicamentos en un futuro cercano.

—Yo soy paciente cardíaco. Tuve un infarto hace unos años y me colocaron tres stent. Me atiendo en los hospitales públicos porque la salud pública me salvó la vida. Pero para ver al cardiólogo me dan turnos para 30 o 40 días posteriores. Muchos compañeros hacen colas en la madrugada para conseguir turnos —dice Ruben, haciéndose una visera con la mano para tapar el sol.

—A mí [el] PAMI me daba los medicamentos para el corazón y diabetes, todo eso implica cerca de 40 000 pesos [poco más de 31 dólares, un 10% de lo que recibe de jubilación]. Todo lo que están haciendo es un genocidio —afirma Raúl frente a los periodistas que acudieron al lugar.

Jubilados Insurgentes emitió un comunicado unas horas antes, que instaba a movilizarse por “la inmediata restitución de todos los medicamentos anulados por este gobierno que condena al hambre y la miseria a toda la clase obrera”.

Una delegación consigue entrar a hablar con un asesor del PAMI. Los recibe con respuestas poco comprometidas: “Estamos priorizando los recursos”, “nadie se va a morir por no poder comprar su medicamento”, “estamos saneando las cuentas del PAMI, para que deje de ser deficitario”.

Los jubilados siguen su marcha hacia el Congreso. La columna avanza por la calle peatonal Florida. Algunos comerciantes miran con fastidio. Otros aplauden discretamente. Custodiados por uniformados, se detienen en la avenida Rivadavia y cortan el tránsito. No es una gran marcha. No saldrá en todos los medios ni por cadena nacional.

A las 16:00 horas, cuando el sol empieza a aflojar, se retiran lentamente. Uno se da vuelta y dice, mirando el Congreso: “No nos escuchan, pero nos van a ver todas las semanas si hace falta”.

Y se van.

A la mañana del día siguiente, un jubilado ingresa al pasillo central de las oficinas del PAMI en la ciudad de Córdoba. Con un encendedor y un bidón de cinco litros de combustible, intenta prenderse fuego. Reclamaba la entrega gratuita de un medicamento.

{{ linea }}

En este sábado de marzo, de pie frente a la cocina, Rosalía de la Mota, Yiyi, mira la cafetera italiana que se calienta sobre la hornalla. Tiene preparadas sobre la mesada contigua dos tazas de porcelana blanca donde verterá luego el café. En la pared de su cocina hay dos máscaras antiguas de chapa de bronce. Sus rasgos están claramente delineados, parecen sonreír. Ambas tienen ojos grandes que miran con una intensidad contenida. Los labios, cerrados, prominentes. Las narices anchas sobresalen y son ineludibles a la mirada.

“Las hizo mi papá con una técnica antigua que se llama repujado”, me aclara Yiyi. Toda su casa está sumergida en el arte: en cada rincón hay una escultura, una pintura, hay caballetes, pinceles o dibujos. Cada objeto es especial y tiene una historia para contar.

Yiyi nació en una familia de artistas. Su mamá, Rosalía Briones Ruiz, era dibujante, pintora, y en sus últimos años de vida tejía tapices. Su papá, Carlos de la Mota, era un escultor reconocido, ganador de importantes premios, como el Fondo Nacional de las Artes, y el Gran Premio de Honor y la Medalla de Plata en el Salón Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Se conocieron en el Instituto Superior de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, provincia del norte de Argentina. Yiyi recuerda que creció rodeada de artistas. Por su casa pasaban asiduamente personalidades de la cultura argentina como Carlos Alonso, Joaquín Lavado —conocido como Quino—, Antonio Pagés Larraya, Armando Tejada Gómez y hasta Mercedes Sosa.

“Era otra época, entonces había plata para el arte. Hoy es muy difícil vivir de esto. Hay un gran deterioro de la cultura”, recuerda mientras revuelve el café con una cuchara perfectamente fileteada. Ella aprendió la profesión de sus padres; trabaja con collage, tinta china y también con cerámica, barro y moldería. Le gusta la multiplicidad de materiales. Desde que se unió a la protesta de jubilados vuelca en su arte lo que vive en las calles.

Su casa, herencia de sus padres, se encuentra en el barrio de Palermo, una de las zonas más lujosas de Buenos Aires. La ha puesto a la venta porque ya no puede mantenerla. Tan solo el impuesto municipal de la vivienda cuesta 90 000 pesos (71 dólares), un 30% de lo que recibe como jubilada.

En la ventana de la cocina hay una impresión en gran formato de la foto de una niña apuntando con un arma de juguete. Es su hija Perla, que hoy tiene 28 años y vive en Ámsterdam. Nació allá, fruto de la relación de Yiyi con un holandés. En la década de los noventa le ofrecieron exponer su obra en el sur de Francia, en una residencia para artistas, y pasó cerca de 20 años viviendo en Europa. “La crie para que defienda en lo que cree. Cuando era chica le colgué el póster del Che Guevara en su habitación —dice antes de soltar una carcajada—. Es aguerrida como su madre”.

Cada miércoles, Perla sigue la manifestación de los jubilados desde Ámsterdam. Si bien apoya su reclamo, teme que a su madre le pase algo. “Ella no vivió casi en Argentina. No puede creer cómo nos pegan a los viejos, pero sabe que yo no voy a dejar solos a mis compañeros”.

{{ linea }}

Milei se impuso en noviembre de 2023, en la segunda vuelta electoral, por 11 puntos, frente al candidato peronista oficialista Sergio Massa (55.7% contra 44.3%). El 68% de los varones menores de 30 años votaron por la ultraderecha. Del otro lado de la moneda están los jubilados.

Ruben se define como anarquista. No cree en ningún partido político y hace ya varios años que dejó de votar. “Mi nieto pelea conmigo. No me dice que votó a Milei, pero yo lo supongo. Me hace renegar constantemente porque defiende las medidas del gobierno. Lo hace porque es antiperonista, pero se equivoca —comenta sobre su nieto de 21 años—. Cuando yo era pibe no encontrabas ni a un joven de derecha. Todos nos volcábamos a las ideas de izquierda. Hoy es al revés, la mayoría de los pibes votan a la derecha fascista”.

Para Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, la distancia tan grande que existe hoy entre la mayoría de los jóvenes (y acaso el resto de la sociedad argentina) con los adultos mayores tiene que ver con que “no existe una identificación positiva” con ellos. “Los viejos son el espejo que adelanta la vida a los jóvenes. El chico que está hoy mirando ese espejo y ve un hombre que se está muriendo de hambre, que trabajó toda la vida y hoy no puede comprar un medicamento, que no tiene dónde vivir porque no puede pagar la pensión o el alquiler, ¿por qué iba alguien [a] querer llegar a viejo? ¿Por qué tener un proyecto de vida si está viendo el resultado? Esto genera lo que se llama la patología social que es la gerascofobia”, asegura el gerontólogo.

La gerascofobia es el miedo a envejecer. La lógica dicta que lo más saludable que le puede pasar a alguien es envejecer, pero se rechaza la ancianidad porque no se juzga la alternativa: si no envejeces, mueres.

{{ linea }}

La noche del 7 de mayo, Yiyi durmió mal. El ardor en las manos y en la frente la sacaba del sueño como un tirón áspero. Al principio no le dio mucha importancia. “Es el gas [lacrimógeno] —pensó—, ya se va a pasar”. Pero no fue como las otras veces. Se había duchado, se había puesto crema, incluso árnica, pero la quemazón persistía, viva, como si su cuerpo no quisiera olvidar.

En marzo, cuando le habían echado gas pimienta en otra manifestación, el ardor le había durado apenas unas horas. Esta vez, aunque llevaba puesta la máscara y un impermeable, y había tomado todas las precauciones, la piel le ardía como si hubiera sido marcada con un hierro ardiente. “Este gas no es el mismo”, pensó.

La máscara se la habían regalado en la asamblea antifascista lgbtiq+. Desde febrero de 2025, cuando se realizó una marcha multitudinaria en rechazo a las declaraciones que hizo Milei contra los homosexuales en el Foro de Davos, Yiyi entró en contacto con el grupo y participaba en algunas asambleas. Entonces le ofrecieron máscaras para los jubilados que siempre marchaban al frente, pero nada parece suficiente para contrarrestar los efectos del gas utilizado por el gobierno de Milei. Ese no fue un obstáculo para seguir con las protestas.

Dos meses después de la multitudinaria manifestación con los hinchas de los clubes de fútbol, cerca de las tres de la tarde, Yiyi llegó al Congreso usando el subterráneo. Se abrazó como siempre con sus compañeros, como si cada miércoles fuera un ritual de resistencia.

Apenas comenzaron a rodear el Congreso, apareció una línea densa de gendarmes. Más de 100 frente a los no más de 30 ancianos. Todos con uniformes nuevos, relucientes, cuerpos anchos, como se ilustraría a un policía en una caricatura infantil. Avanzaban con una coreografía precisa, casi mecánica: el pie derecho adelante, el izquierdo atrás, escudos pegados, palos en alto. Una muralla.

“Son monstruos —pensó Yiyi—. Eso es lo que quieren mostrar. Que son más que humanos, que no sienten. Que te pueden arrasar”. En pocos minutos empujaron a los jubilados hacia los costados. Contra contenedores, árboles, cordones. Uno de los gendarmes, con su escudo, se adelantó y empujó con fuerza. Alguien cayó. Yiyi no recuerda con claridad qué pasó después: solo una nube, de nuevo como en los dibujos animados, con brazos, piernas, gritos y gas. Todo mezclado.

El gas entraba por las rendijas de la máscara, la piel ardía.

Horas más tarde, sentada en su casa, con las manos enrojecidas, reflexiona. Dice que no se considera una víctima. Pero tampoco puede dejar de pensar que están en una guerra: “Una guerra contra los viejos, los pobres, los que piensan diferente. Contra los que no se resignan”.

El mundo está en llamas, piensa. Siente confusión, todo va demasiado rápido. No hay tiempo para analizarlo todo ni para discutir con calma con sus compañeros cómo continuarán la lucha.

{{ linea }}

Dentro de la imponente arquitectura neoclásica de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires se agrupa un puñado de jubilados. El piso de antiguos mosaicos florales y su altar dorado contrastan con la ropa deportiva y sencilla del grupo, que parece fuera de lugar en un espacio pensado para la solemnidad. Pero su gesto es serio: están allí para despedir al papa Francisco. Es abril de 2025 y la Catedral permanece abierta durante la mayor parte del día, pues acaba de fallecer el primer pontífice argentino y el lugar se transformó en un punto de encuentro para expresar duelo y recordar su legado.

En el centro de la iglesia, de pie frente al altar de enormes proporciones tallado en madera dorada, está Carlos Alberto Dawlowfki petrificado. Lleva una bandera argentina colgada del cuello, una playera de Chacarita Juniors, pantalones cortos de fútbol y zapatillas blancas y gastadas. En su mano izquierda carga una bolsa de plástico con panes. Su presencia casi tosca contrasta con la emoción que se ve en sus ojos.

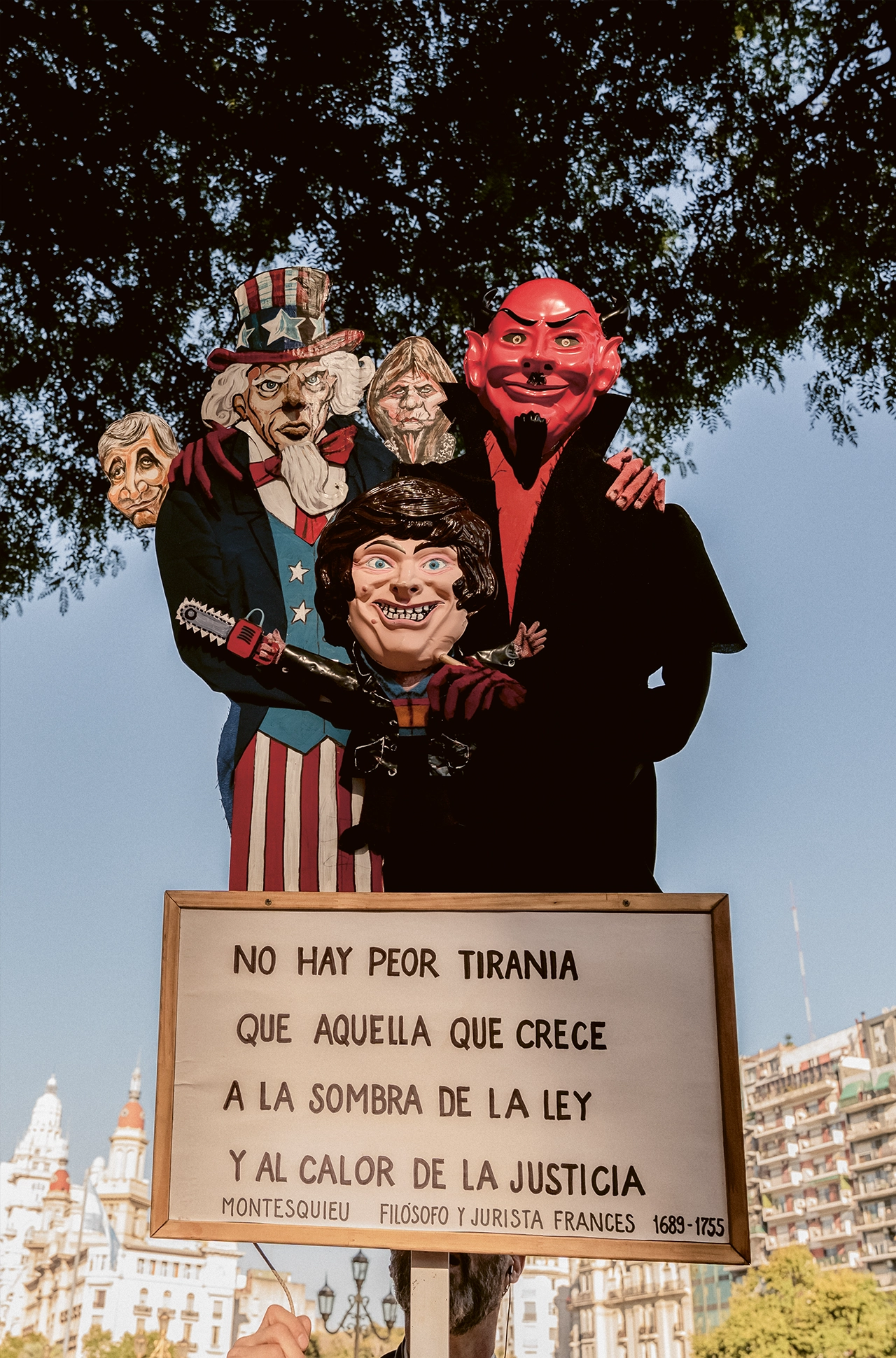

A su derecha está Roberto, quien sostiene en alto un cartel escrito a mano que dice: “Jubilados no aflojan. Fuera Milei”. Viste un conjunto deportivo azul y una remera negra. Su rostro curtido, respetuoso. Otros compañeros también llevan carteles. Hay uno con una imagen del escritor argentino Osvaldo Bayer y el reclamo por “jubilaciones dignas”, otro con una de las últimas declaraciones que hizo Francisco, casualmente repudiando la violencia de la policía en las marchas de los jubilados: “El gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta”, dijo.

El grupo de jubilados se autodenomina Los 12 Apóstoles porque encabezan las protestas de los miércoles. No participan de ninguna agrupación, son independientes, espontáneamente se encontraron en la lucha. “Tenemos un poquito más de salud. Atrás nuestro están las abuelas con bastones, los hombres con silla de ruedas, con cuerpos más vulnerables, que queremos cuidar de los golpes de la policía”, explica Carlos.

Al fondo, entre los bancos de madera tallada, hombres y mujeres los observan. Algunos con el celular en mano captan un momento que, intuyen, será memorable. Otros menos curiosos bajan la mirada y se concentran en el rezo.

Los jubilados permanecen un largo rato parados mirando el altar en silencio. La luz del día, que entra por los vitrales, ilumina el corazón litúrgico de la catedral, que parece absorber toda su atención. No se mueven, no hablan, pero su presencia resuena. “Vinimos a despedir al último que se acordó de nosotros”, dice uno de ellos al salir.

Sin saberlo, cruzan por en medio de dos de las 12 columnas de la fachada de la catedral que simbolizan a los 12 apóstoles de Jesús. Minutos más tarde se reúnen con otros jubilados para protestar en las puertas del Congreso.

Los acompañan trabajadores de hospitales públicos, docentes, universitarios y científicos. Los miércoles se convirtieron en días de protestas. Distintos sectores golpeados por el ajuste del gobierno de Milei comienzan a levantar la voz y unir sus reclamos. Ya no son solo los jubilados quienes ocupan las calles. Lo que antes era un puñado de viejos pidiendo en soledad se convirtió en una multitud que crece semana a semana.

{{ linea }}

En el living de su departamento, en un edificio antiguo de Parque Chacabuco, Carlos sostiene a su nieto Joaquín, de dos meses de edad. Es miércoles 26 de marzo de 2025. Hay algo contenido en el aire, como si el tiempo se hubiera suspendido un instante.

—Me gustaría llevarlo al parque a pasear —dice Carlos mirando a su hijo Darío, padre de Joaquín.

—Y entonces quedate hoy —dice Darío.

Carlos no responde de inmediato. Mira por la ventana. En la vereda, los árboles apenas se mueven. Cuando vuelve su mirada al interior de su casa ve sobre la mesa las bolsas con los panes y sándwiches de miga que le dio Amadeo, como bautizó al panadero de su barrio por su parecido a Amadeo Carrizo, ídolo del River Plate. Recuerda que es miércoles y lo esperan sus compañeros.

Desde hace un año Carlos pasa cada martes por la noche por la panadería de Amadeo para llevarse los sándwiches que reparte entre los jubilados en las manifestaciones. Recuerda el rostro de una mujer de 82 años que hace unas semanas tomó uno de los panes y le confesó que era lo primero que comía en el día.

—No te enojes. Si no voy, algo me falta. Me siento vacío —le dice finalmente a su hijo.

Darío lo conoce lo suficiente como para saber que la decisión está tomada.

Carlos le da un beso en la frente al nieto y se lo entrega. Se pone la remera de Chacarita y sale con las bolsas de comida hacia el Congreso.

{{ linea }}

Última trinchera argentina en la defensa de los derechos.

Una operación de acoso y derribo se ha emprendido en Argentina en contra de los viejos. En contra de los que, tras una vida plena, larga, en muchos casos de servicio en pro de la sociedad entera, viven en penurias. Pero ellos no bajan los brazos. Cada miércoles, en las inmediaciones del Congreso, en la capital del país, se plantan para dar una lección de dignidad y denunciar la forma en que el resto de sus conciudadanos, al menos al principio del levantamiento, parecía no escuchar. Esta es la historia de un ensañamiento, desencadenado por circunstancias para nada extrañas a las de otros países latinoamericanos.

{{ linea }}

Hace más de una hora que Carlos Alberto Dawlowfki está trepado a un semáforo en el cruce de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, frente al Congreso argentino. Tiene 75 años y viste una camiseta con rayas rojas, blancas y negras, del club de sus amores: Chacarita Juniors, un equipo de la segunda división del fútbol nacional. Una larga bandera de Argentina, que se ató al cuello, le cae por la espalda como si fuera una capa. Sus vigorosas piernas, que podrían ser las de un deportista retirado, hacen fuerza contra una reja y sostienen todo el peso de su cuerpo.

Con una mano se abraza al poste, con la otra sostiene una bolsa con bizcochos, sándwiches de miga y panes que comparte con cada persona que se acerca a saludarlo. Cada tanto se acomoda los anteojos, que se deslizan con el sudor de la nariz. Sus brazos están lastimados, parte de la piel está quemada y tiene cortaduras en las dos manos.

A tan solo unos metros de “la esquina de Chaca”, como la llama Carlos en referencia a su club de fútbol, hay un largo cordón de las fuerzas de seguridad que interrumpe el paso. Los policías esconden sus rostros detrás de máscaras antigás y enormes escudos. Llevan cascos, palos, pistolas y algunos aerosoles, similares a los que se usan para defensa personal con gas pimienta, pero con un líquido más potente, que tumba a los manifestantes.

“Venimos cada miércoles porque no nos alcanza para vivir —me dice Carlos, y con la bolsa de panes señala a la policía—. Ahí tenés la prueba de cómo nos tratan, están con el arma en la mano para castigarnos. ¿Acaso ellos no tienen abuelos, madres, padres que están sufriendo porque no llegan a fin de mes?”.

Carlos se volvió famoso desde hace unas semanas, y hoy, miércoles 12 de marzo de 2025, es custodiado por tres hinchas de su club, que revisan con la mirada a todo el que se aproxima para charlar o darle un abrazo. Pronto llegan los camiones hidrantes y todos corren a resguardarse bajo el techo de un local de comida que había cerrado las persianas para proteger a sus empleados de las balas de goma, los proyectiles de gas lacrimógeno y de algunas piedras que tiran los manifestantes.

Los hinchas de más de 40 clubes de fútbol del país —grandes, chicos y medianos— habían convocado a la manifestación para acompañar a los jubilados. Miles de personas se congregaron bajo el lema “Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”. La frase fue acuñada por la leyenda del fútbol argentino Diego Armando Maradona en 1992, un día que se cruzó con un grupo de pensionados que protestaban en las puertas del Tribunal Superior de Justicia porque el entonces presidente, Carlos Saúl Menem, había vetado una iniciativa para que los fondos por la privatización de YPF —empresa argentina que produce, refina y vende petróleo y gas— fueran usados para aumentar las pensiones.

Treinta años después, ante la magnitud de la convocatoria, el gobierno de Javier Milei, cuya mano ejecutora fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, despliega un operativo pocas veces visto en los más de 40 años de democracia argentina, que incluye cientos de agentes de las cinco fuerzas de seguridad: Policía de la Ciudad, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los funcionarios afirmaron que se trataba de una movilización de “barras bravas”, los grupos violentos de fanáticos organizados que tienen incidencia en los clubes de fútbol, que buscaban desestabilizar al gobierno.

“Necesitaban decir que son barras para justificar el desastre que hicieron. Eran hinchas de fútbol. Yo no recuerdo una movilización tan grande con personas de distintos clubes, más allá de los festejos del mundial. Pasó con los jubilados porque todos tenemos algún nieto, una nieta que sabe lo que vivimos a diario. En las hinchadas están nuestros nietos”, me explicará Carlos al día siguiente.

La policía impide el encuentro entre los grupos de manifestantes. Hay cordones policiales y vallas en todas las calles y avenidas que desembocan en la Plaza del Congreso, frente al Parlamento, donde se haría el acto central de la protesta. Una hora antes de la cita para la concentración, empieza la represión. En pocos minutos el Congreso se convierte en el escenario de una brutal violencia policial. Las fuerzas represivas usan gases lacrimógenos, balas de goma, bombas de estruendo y camiones hidrantes. El saldo es cerca de 50 heridos y 124 detenidos.

Mientras los manifestantes cantan a los policías “Qué feo debe ser pegarle a un jubilado para poder comer”, un camión hidrante rocía a las primeras filas de la protesta con un gas lacrimógeno denso y amarillento, de efecto duradero. Pican los ojos, se cierran las gargantas y las pieles se queman. El agua fría no calma el dolor severo, solo lo hacen las sustancias oleosas, como la leche. El líquido, que varios afectados aseguran que está mezclado con gas pimienta, los agentes lo usan en aerosol de mano, como granada o en cartuchos de pistolas especiales.

Un misil de gas lacrimógeno le ocasiona un traumatismo craneal y pérdida de masa encefálica al fotorreportero Pablo Grillo, quien está cubriendo la manifestación. Otro hombre, Jonathan Leandro Navarro, hincha de Chacarita, pierde la visión del ojo izquierdo, luego de que un miembro de las fuerzas de seguridad le disparara en el rostro.

Según denunciaron las organizaciones de derechos humanos argentinas, los cuerpos de seguridad usan este tipo de armas desde diciembre de 2023, cuando entró en vigor el “protocolo antipiquetes” de Bullrich.

“La pistola lanzagases con la que le tiraron a Grillo estaba prohibida, como en gran parte del mundo, y Bullrich lo derogó. Es un arma potencialmente letal”, explicará, días más tarde, la directora del área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales, Marcela Perelman. La normativa vigente prohíbe que sean disparadas directamente a los manifestantes, como ocurrió ese día, sino con un ángulo de 45 grados.

Myriam Bregman, una política de la izquierda argentina, denunció que en 2024 el Ministerio de Seguridad compró 6 000 cartuchos y granadas de gas lacrimógeno por un valor cercano al millón de dólares. El disparo de dos cartuchos de ese gas vale más que una jubilación mínima, la que cobran más del 60% de los pensionados argentinos.

{{ linea }}

Los jubilados son uno de los grupos más perjudicados por las reformas económicas del actual gobierno. Cada miércoles reclaman que se eleve el monto mínimo de sus pensiones, apenas por encima de la línea de pobreza; una cobertura total de sus medicamentos (que la mayoría perdió en 2024), y que se restituya la moratoria previsional finalizada en marzo de 2025, una medida que permitía jubilarse a quienes llegaban a cierta edad, aunque no cumplieran con los 30 años de aportes requeridos por ley.

Desde que Milei asumió la presidencia, cada jubilado tuvo una caída de un 27% de su poder adquisitivo; es decir, cada uno tuvo una pérdida acumulada de más de tres millones de pesos (aproximadamente 2 350 dólares) de sus pensiones, según la consultora privada Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía.

En sus primeros 14 meses de gobierno, Milei “ahorró” 11.3 billones de pesos (cerca de 1 020 millones de dólares, al tipo de cambio del 18 de julio) al recortar los fondos asignados a las pensiones. Las partidas presupuestarias destinadas a las jubilaciones se encuentran en el segundo lugar de los recortes fiscales que hizo, detrás de la obra pública, que perdió 11.4 billones de pesos, es decir, casi 1 100 millones de dólares.

{{ linea }}

Carlos Alberto Dawlowfki era uno de los jubilados que se dan cita cada miércoles, pero a principios de marzo de 2025 se convirtió en un referente nacional de la lucha por tener pensiones que les permitan cubrir los gastos básicos.

Se jubiló luego de trabajar 30 años como cartero, cuando privatizaron la empresa Correo Argentino. Esa fuerza en las piernas que le permiten sostenerse cada semana en el poste de un semáforo frente al Congreso se la debe a las largas caminatas que hizo todos los días por las calles de su barrio, Parque Chacabuco, durante tres décadas. Cobra un poco más que la jubilación mínima, alrededor de 399 000 pesos (313 dólares).

La esposa de Carlos es jubilada docente y tiene cuatro hijos que, como él, están sorprendidos con su reciente popularidad. “Mi nieta me mostró ayer que hicieron una estampita con mi cara. Soy el santo de los jubilados”, me dice riendo.

Su teléfono, un viejo Nokia 1100 que él se niega a cambiar, no para de sonar. En las últimas semanas dio un promedio diario de cuatro a cinco entrevistas a los medios. Cuenta que ahora tiene que salir con más anticipación para llegar a los lugares porque en la calle la gente lo detiene constantemente para felicitarlo.

La fama le llegó cuando se hizo viral una fotografía de unos policías golpeándolo en la movilización de jubilados del miércoles 26 de febrero de 2025. Carlos llevaba puesta la playera de su equipo. En un grupo de Facebook, en el que participan más de 16 000 hinchas de Chacarita Juniors, un usuario publicó la foto y escribió: “¿Dónde está el club para nuestro hincha?”. Varios funebreros (como les llaman a los simpatizantes del equipo, porque en el barrio en que se originó está uno de los cementerios más grandes de Buenos Aires) comentaron la publicación, incluidos algunos que también son jubilados. Pronto comenzaron a organizarse para acompañarlo en la siguiente movilización, la del 5 de marzo.

A esa protesta Carlos llegó apurado. Había tenido que pasar antes por los tribunales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar la violencia que había sufrido la semana anterior, cuando le tomaron la famosa foto. En una de las calles que bordean el Congreso se encontró con tres de los comisarios que organizaron el operativo policial. Lo conocían de verlo cada miércoles.

—¿Qué hiciste, Chaca?, ¿nos trajiste toda la hinchada? —le dijeron.

Los ojos de Carlos se detuvieron en la plaza central. Vio a un grupo de unos 25 hinchas rodeando, protegiendo, a sus compañeros jubilados.

—Yo no traje a nadie, vinieron solos —respondió y redobló la apuesta—. Me diste una idea. Para el miércoles que viene voy a convocar a todas las hinchadas del fútbol argentino a que nos acompañen.

Y así fue. El siguiente miércoles, 12 de marzo de 2025, fue la protesta más grande de los jubilados, desde que iniciaron a movilizarse.

{{ linea }}

En Argentina el fútbol es una cosa seria. La rivalidad entre equipos muchas veces ha traído consecuencias extremas, como la muerte de aficionados y la prohibición a las hinchadas visitantes de ir a los estadios. En una escala menor, los antagonismos se cuelan a diario en las conversaciones entre amigos, vecinos y compañeros de oficina. Hay hogares en que los colores del equipo rival están censurados y la frase que más se escucha en las mesas navideñas argentinas es: “No se habla de fútbol, de religión ni de política”.

Solo dos hechos en las últimas décadas han logrado que hinchas de equipos rivales se reúnan detrás de la misma causa. El primero fue la despedida de Maradona, el 25 de noviembre de 2020. Su velatorio en la casa de Gobierno dejó postales inolvidables de aficionados de Boca y River llorando abrazados por la muerte de su ídolo máximo. El segundo hecho fue la rebelión de los jubilados.

{{ linea }}

Es una tarde tranquila de noviembre de 2024 en la calle Emilio Lamarca, en el barrio residencial de Villa del Parque, a 11 kilómetros del Congreso nacional. Pocas personas deambulan por allí y casi no pasan vehículos. Las copas de los árboles se mueven cada tanto por una tímida brisa, y si uno presta atención se puede escuchar el canto de algunos pájaros. Se siente como un oasis en medio de una Buenos Aires que en los últimos años se ha vuelto cada vez más frenética.

Llegando a la esquina, en el cruce con la calle Marcos Sastre, se puede ver en la vereda una pila de libros sobre una mesa de madera improvisada con una bobina de cables. Un cartel pegado a la ventana, escrito a mano, dice: “Libros. Uno por persona”. Una joven lleva de la mano a un niño que se queja del calor, y se acerca a ver los títulos. Encuentra uno que le interesa y mira hacia el interior del lugar, como buscando aprobación para llevárselo.

—Llevalo tranquila —le dice Ruben Cocurullo, que se acerca a la ventana de la antigua casa que aloja el centro cultural y biblioteca popular Casa del Pueblo.

—Gracias, lo estaba buscando —responde la joven.

—Están muy caros, es lo mínimo que podemos hacer en este momento maltrecho —abunda Ruben, guiñándole un ojo al niño, quien por unos segundos sale de su fastidio y le devuelve una sonrisa.

Las puertas del centro cultural están abiertas de par en par. En sus redes sociales el espacio se autodefine como “de construcción política y cultural independiente, horizontal, colectivo, democrático y autogestivo por un cambio social”.

Ruben, “sin acento en la e”, como él insiste cada vez que se presenta, y a quien le dicen “el Tano”, es miembro de la Casa del Pueblo. Pese a que vive en el barrio de Saavedra, y tarda cerca de 40 minutos en llegar en transporte público, desde hace más de 20 años se le ve ahí con frecuencia organizando actividades políticas y culturales, entregando libros o charlando con los vecinos.

“Acá encontré un lugar donde me siento cómodo”, me dice en esta primavera de 2024, acodado sobre una mesa de madera sostenida por dos taburetes y sentado en una silla de plástico.

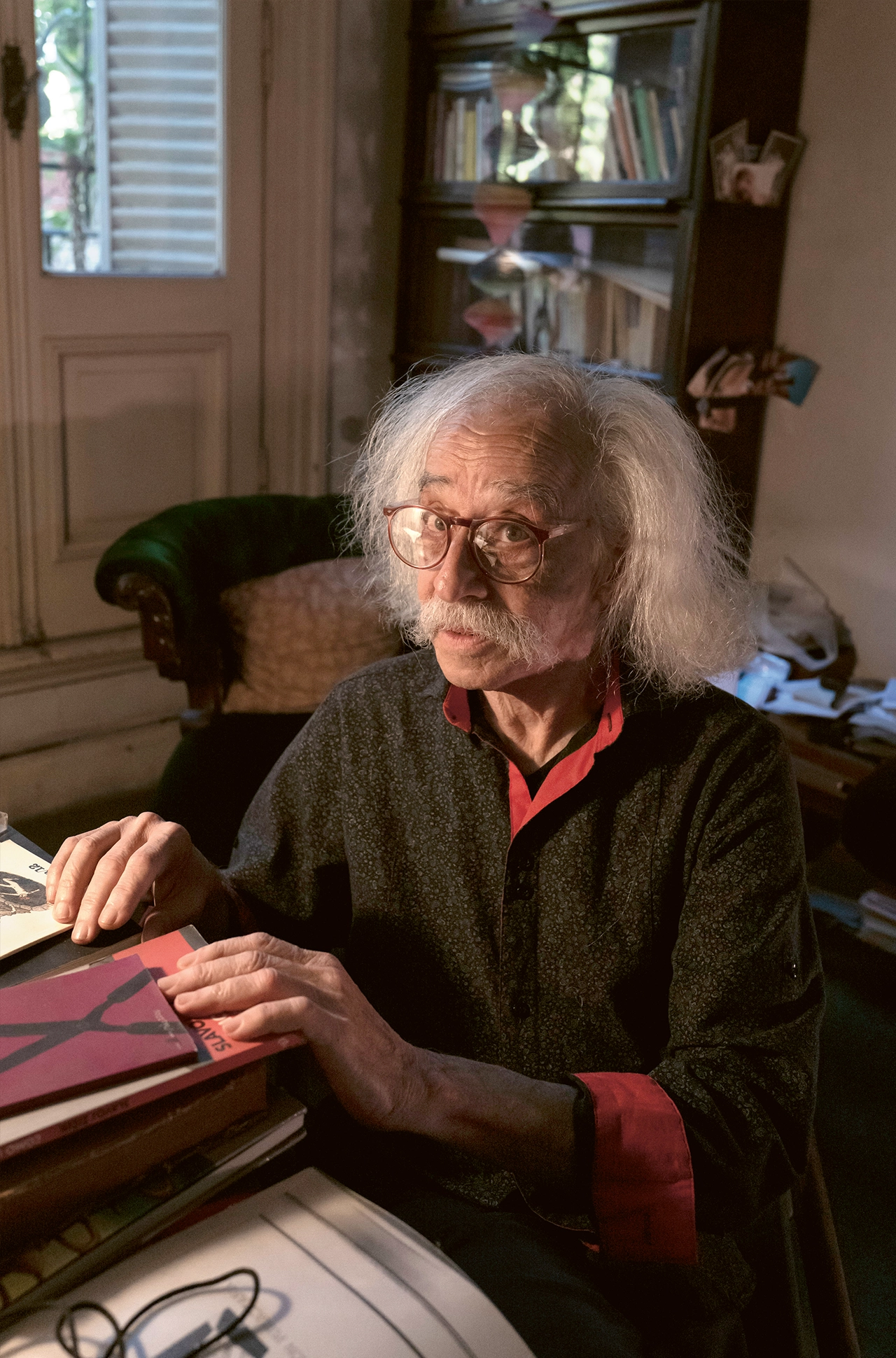

Su pelo blanco, que a sus 77 años sobrevive solo en los costados de su cabeza y en la nuca, es iluminado por un gran chorro de luz que se cuela por los postigos de una de las ventanas. Viste su clásico uniforme: una camisa de manga corta blanca (en cuyo bolsillo izquierdo carga siempre su libreta y dos lapiceras) con un pantalón pinzado y zapatillas negras. Su voz es firme, sin titubeos, como si cada frase llevara detrás décadas de reflexiones acumuladas. Nunca la levanta, no lo necesita.

Dejó la política partidista en 1999. Estaba afiliado al Partido Socialista hasta que este grupo se integró a la Alianza, una coalición política que derrotó ese año al peronismo tras 10 años de gobierno. El candidato que resultó electo presidente, Fernando de la Rúa, renunció en 2001 tras un estallido social y político. “Nunca me gustó, y no me equivocaba”, recuerda Ruben.

No es solo uno de los fundadores de la agrupación Jubilados Insurgentes; es, además, quien se arroga la idea de que los jubilados caminen cada miércoles alrededor del Congreso. Comenzó a ser parte de la protesta semanal luego del debate por una reforma jubilatoria en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, que significaba una reducción en las jubilaciones.

El 20 de diciembre de 2017, Ruben estaba en la plaza frente al Congreso, mientras ocurría una batalla campal entre la policía, entonces comandada también por Patricia Bullrich, y los manifestantes. Permaneció toda la tarde junto a las vallas que reforzaban el cuidado del edificio. Llevaba colgado al cuello un cartel que decía: “Si usted votó a Macri es responsable de lo que está pasando”.

“De ahí en más fui todos los miércoles, excepto en la pandemia —me dice Ruben—. Al principio éramos solo un puñado de viejos autoconvocados que nos unimos, sin bandera ni agrupación”.

Cuando en 2018 una mujer que también participaba de la protesta le propuso juntarse para “hacer algo por los jubilados”, Ruben la frenó y le aclaró que no contarían con él si se trataba de armar un centro barrial para que los hombres retirados jugaran a las bochas y las mujeres al buraco o a las barajas. “Eso no era para mí. Yo quería hacer algo político, que cambiara nuestra realidad, no político partidario”, me explica Ruben, mientras saca un pañuelo de tela del bolsillo trasero de su pantalón y limpia sus anteojos empañados.

Pero la convocatoria no era para sumarse a un club de jubilados y pasar el tiempo con actividades recreativas. Era el comienzo de algo distinto: organizarse para pelear por sus derechos. Primero fundaron Jubilados Autogestionados; eran solo seis miembros. Luego, en 2019, cuando se sumaron más compañeros, nació Jubilados Insurgentes.

Ese año, Ruben les propuso hacer su primera ronda. “Si las Madres de Plaza de Mayo dan la vuelta cada jueves a la Pirámide de Mayo, ¿por qué los jubilados no podemos dar una vuelta al Congreso?”, les planteó. Y comenzaron a hacerlo cada miércoles. Los impulsaba una larga historia de resistencia que llevaba décadas.

{{ linea }}

Los jubilados argentinos tienen una tradición de lucha. En cada crisis económica y social de las últimas décadas adquirieron un rol predominante. La primera movilización que hizo un grupo de jubilados en el país fue en marzo de 1990, durante la primera presidencia de Menem. Se congregaron en Plaza de Mayo, frente a la sede de Gobierno, para pedir un aumento en sus pensiones. El país sufría las consecuencias de una reciente hiperinflación que originó la entrega prematura del mando del primer presidente democrático, Raúl Alfonsín.

Hombres y mujeres que rondaban los 70 años comenzaron a ocupar las calles, e iniciaron protestas frente al Congreso nacional, cada miércoles, un antecedente de las manifestaciones de estos días.

En esos años, una mujer de 60 años, de anteojos grandes, casi sin dientes, y con una cabellera blanca y corta, que había trabajado cerca de 50 años informalmente como empleada doméstica y no podía jubilarse, se convirtió en el rostro del reclamo de los jubilados. Era Norma Beatriz Guimil de Plá, más conocida como Norma Plá. Poco después de irrumpir en la escena pública, se transformó en un ícono que persiste hasta hoy. Su rostro y sus frases se hicieron remeras, pancartas y hasta canciones de protesta de importantes bandas del rock argentino en los noventa. Norma Plá se atrevió a todo. Discutió con los políticos de turno y con periodistas, tomó las calles, hizo huelgas de hambre, se encadenó a edificios públicos, acampó en la plaza frente a la sede de Gobierno y, como los jubilados de hoy, también se enfrentó a los policías.

En una de sus fotos más famosas, tomada por el fotógrafo Don Rypka en 1991, aparece colgada de la puerta de los Tribunales de Justicia, sosteniendo, como si fuese un trofeo, la gorra que acababa de quitarle a un policía. Su hábitat natural era la calle y el megáfono, una extensión de su cuerpo con la que alentaba a sus compañeros. Organizó infinidad de protestas y, aun cuando el cáncer amenazaba su salud, saltaba vallas, trepaba puertas y se rebelaba ante las órdenes de las fuerzas de seguridad.

En aquel entonces también se fundó la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, en la que se congrega la mayoría de las agrupaciones de jubilados hasta hoy. Por muchos años reclamaron sus derechos en soledad, cada miércoles. Tuvieron que pasar más de 15 meses de un gobierno de ultraderecha y hacerse virales las fotos en las que se veía a la policía golpeando ancianos para que el resto de la sociedad dejara de darles la espalda.

{{ linea }}

Nada de lo que hay en su cartera permite suponer que su dueña es una mujer de 66 años, excepto su documento de identidad, al que no le tiene mucho apego. Más que una cartera, el 19 de marzo de 2025 por la tarde, Rosalía de la Mota lleva un kit de primeros auxilios y prevención. Dentro hay unas gafas de natación azul eléctrico, un cubrebocas que conserva de la pandemia, una botella pequeña con leche (que hace pocos meses descubrió como un remedio casero para reducir los efectos de los gases lacrimógenos), otra con agua con sal (que funciona como solución ocular), un pañuelo grande, gasas, sus documentos, dinero y una capa impermeable color rosa.

Yiyi, como la llaman desde pequeña, lleva su cartera negra bien apretada contra el cuerpo mientras camina entre oficinistas apurados por las calles del centro de Buenos Aires. En una de sus manos porta una bandera de tela roja en la que pintó el logo de su agrupación: Jubilados Insurgentes. Viste una camisa blanca de manga corta que intervino con un estampado de billetes argentinos antiguos, de distintas épocas del país, y una leyenda que dice “Anses igual Bolsa [por dólar bolsa]”, en rechazo al manejo de los fondos de los jubilados que hace la actual Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con el fin de estabilizar el tipo de cambio.

Camina con una gracia sutil, casi etérea. Su apariencia encaja con la de alguien que viene de una familia de artistas. Tiene una voz pausada y suave, que nunca se desborda, ni cuando está muy enojada. Unas cuadras antes de llegar a su destino, la esquina de Montevideo y avenida Rivadavia (a 200 metros del Congreso), ve que las calles están cercadas por vallas. Se aleja unas cuadras para poder avanzar. Se desliza con ligereza entre policías, gendarmes y prefectos armados hasta los dientes. “Hoy hay una especie de control superior del Estado, como hubo en la época de la dictadura militar. La gente ve a los policías armados, violentos y tiene miedo a salir a protestar. Quieren disciplinarnos”, me dirá días más tarde.

Al doblar por la calle Montevideo, ve a algunos de sus compañeros de pie formando un círculo. Se acerca. Saluda a Zulema, Raúl, Juan Carlos y Ana. Se alegra de ver también a otros que el miércoles anterior estuvieron cerca de ser detenidos por la policía. Solo gracias a la presión que hizo todo el grupo evitaron que los llevaran a la comisaría. La reciben con alegría, la abrazan y le hacen algunas bromas. Se conocen desde hace poco más de un año, pero ya los considera sus amigos. Admira a esos viejos que, como ella, peinan canas, caminan con bastones y cada semana exponen en la calle sus cuerpos cansados, a veces dañados y hasta enfermos. Ella es de las más jóvenes; el promedio de edad en el grupo es de 70 a 75 años.

Minutos antes de las 17:00 horas, Raúl advierte a los demás que deben partir para encontrarse con el resto de sus compañeros y las otras organizaciones de jubilados en la puerta del edificio Anexo de la Cámara de Diputados, ubicado a un lado del Congreso. Yiyi se coloca las gafas y el cubrebocas, ata la bandera a una caña de bambú que le acerca un compañero y camina con los otros.

Ruben Cocurullo, estoico, como cada miércoles, está de pie contra las rejas del Anexo. Pulcro, recién afeitado, viste una camisa blanca de manga corta y sin arrugas. De su bolsillo, en el lado izquierdo de su pecho, asoman sus dos lapiceras y la pequeña libreta negra. Agacha la cabeza y por encima de sus enormes anteojos cuadrados, que encuentran en su nariz aguileña un tope para no caer, ve llegar al grupo y esboza una sonrisa desdentada. Se saludan y les cuenta que no pudo encontrarlos antes porque le cuesta caminar. Tiene un espolón en el pie, un crecimiento óseo en la parte inferior del talón que le causa dolor al caminar o estar parado.

“Aunque me duela voy a estar acá cada miércoles, hasta que el cuerpo me diga basta. Mis compañeros me dan pilas para seguir peleando. Si no fuera por ellos, yo ya hubiera abandonado”, me dice mientras señala al resto del grupo, que charla entusiasmado a unos pasos de nosotros.

Permanece allí un rato, junto a otros grupos de jubilados y algunas agrupaciones políticas de izquierda. Planean las siguientes acciones, discuten si participar o no de un plenario de organizaciones de jubilados convocado para el sábado y conversan sobre la coyuntura política. Oscilan entre la indignación por los ajustes del gobierno y las risas que les dan las precarias herramientas —pañuelos, cubrebocas, anteojos de plástico, gasas— que cada uno llevó para protegerse de la violencia policial.

Después de una pequeña ceremonia, megáfono, discursos y demás, inician la caminata alrededor del Congreso. Los escoltan cientos de policías y gendarmes armados que los superan en número por muchos. Se abren paso entre los uniformados, con la bandera roja al frente y su mirada en alto. Le cantan a la policía: “¡Qué feo debe ser pegarle a un jubilado para poder comer!”. También vitorean: “¡Jubilados, carajo!”, y luego el silencio. Están alerta, intentando adivinar por dónde llegará el ataque.

A pocos metros comienza la violencia. Policías en moto los rodean, los acorralan en la vereda y los golpean. Tiran gases lacrimógenos. A Yiyi le cae líquido sobre la piel, le arden el pecho y los brazos. La garganta se le cierra. Se aparta y un grupo de jóvenes trata de ayudarla, le arrojan leche y el fuego en su piel se calma por unos minutos. Permanece un buen rato alejada de sus compañeros y, cuando quiere volver con ellos, ya no están en la calle. La movilización se disolvió y cada uno se marchó por su lado, escapando de los palazos de las fuerzas de seguridad.

“En el momento me sentí frente a un precipicio ante el cual tenía que saltar”, me dirá luego Yiyi. Vuelve a casa un poco cansada y otro poco angustiada porque nuevamente fueron blanco del descargo de la furia policial. Se baña y vuelve a sentir ardor sobre su piel, pone una crema de árnica en la zona irritada, lastimada por el gas. Toma su celular y se conecta con sus compañeros para organizar una nueva reunión.

—¿Vas a volver el próximo miércoles? —le pregunto al día siguiente.

—Sí, no tengo miedo. A mí juntarme con los otros me da fuerza para seguir. Siento convicción por lo que hacemos, me mueve la pasión de esta lucha.

{{ linea }}

Cerca de 7.5 millones de personas perciben una jubilación en Argentina. Se trata del 15.7% de la población total. Tomando como referencia datos oficiales sobre gastos de vivienda, medicamentos y costo de vida, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires calcula que cada jubilado necesita 1 090 dólares para sobrevivir cada mes. La realidad es que seis de cada 10 cobran la jubilación mínima, que en junio de 2025 fue de unos 311 dólares, e incluye un bono fijo extraordinario de 58 dólares.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, asegura que desde hace tres años y medio Argentina transita por “una crisis humanitaria del sector de las personas adultas mayores”. Solo dos países de América están en una situación similar: Haití y República Dominicana. Ofrece estos datos: “Desde hace más de siete años las jubilaciones en Argentina pierden su poder adquisitivo ante la inflación. Hoy nadie en Argentina puede vivir con 350 000 pesos al mes [274.78 dólares], y hay cinco millones de jubilados que ganan eso. Pero, además, hay 500 000 personas con discapacidad que cobran menos que eso, y cerca de 227 000 [que cobran] la Pensión Universal para [el] Adulto Mayor, un 80% de la jubilación más baja”.

También te podría interesar: "Karina Milei: la hermana menor".

{{ linea }}

En su pequeño departamento del barrio de Almagro, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, construido en los años sesenta, con techos bajos y ventanas de aluminio que dan a un cubo de luz del edificio gris, María del Carmen Ramírez, de 68 años, profesora jubilada de literatura, se sienta a la mesa con una bandejita de plástico humeante. En su plato hay arroz blanco, bien cocido, y un guiso de menudos de pollo que hirvió en un caldito opaco con algo de cebolla. “Un manjar”, murmura para sí, cuchareando despacio.

Los menudos se los regaló Hugo, su carnicero. En Buenos Aires cada persona tiene un carnicero que “le pertenece”; entonces, cuando habla de él no lo llama “el carnicero de mi barrio” sino “mi carnicero”, con la cercanía de un familiar. María del Carmen conoce a Hugo desde que su hijo Martín era chico y estaba fascinado con la máquina de picar carne. Esa tarde de inicios de primavera, cuando lo saludó desde la vereda, Hugo se acercó a la puerta del local, le dio un paquete y le dijo al pasar: “Tomá, Mari, llevate esto. No lo quiere nadie. Pero bien cocinado es un lujo”. Y tenía razón. Hacía semanas que no comía carne. “Esto te levanta”, piensa, mientras sorbe despacio el espeso caldo.