No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

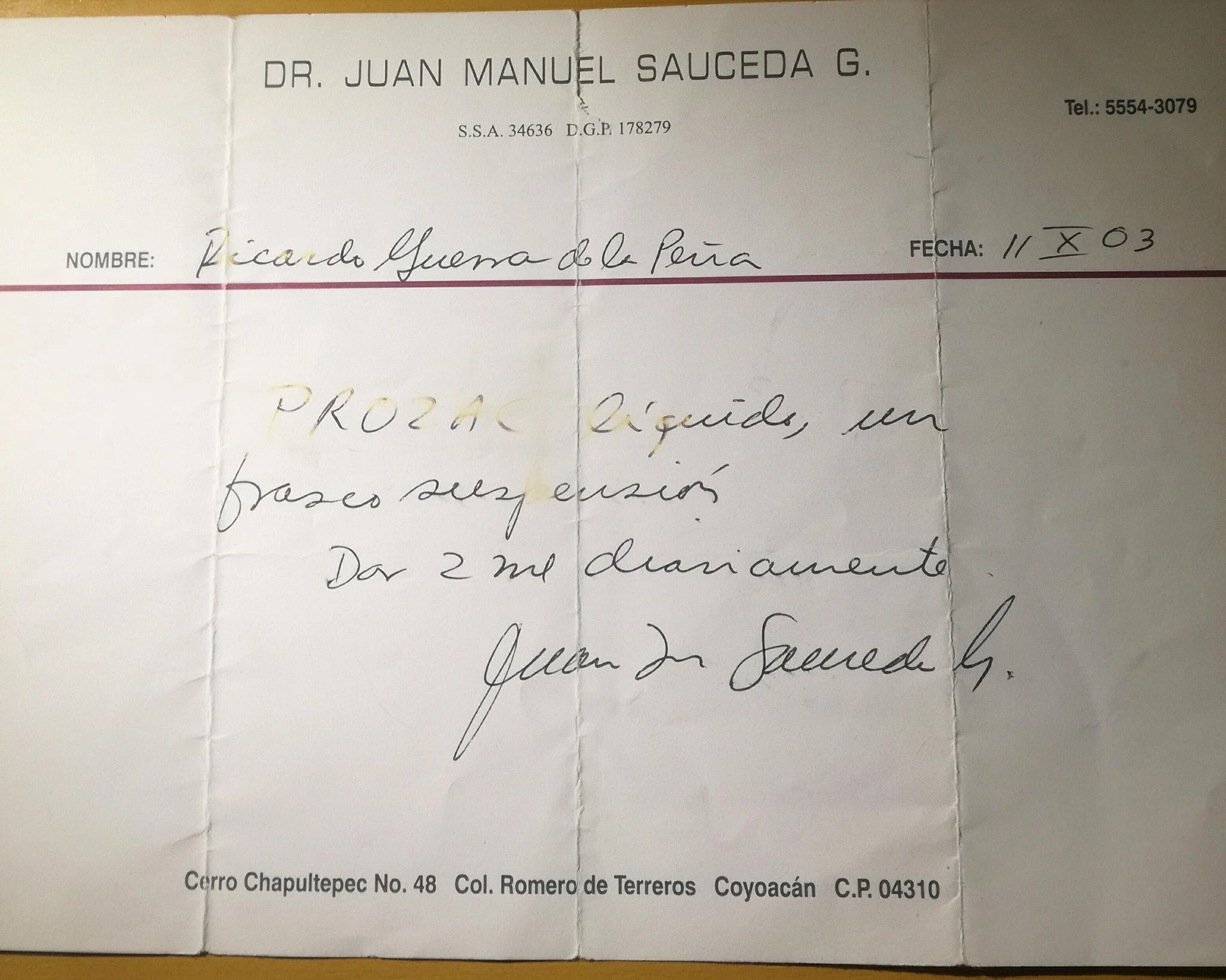

En el consultorio del psiquiatra Arturo Bravo: una pintura de la artista Tania Cámara.

¿Recuerdas la última vez que lloraste? ¿Ha habido momentos dolorosos en los que te sorprendió no haber soltado una sola lágrima? ¿Te sientas desconectado de tus emociones? ¡No estás solo! Eres, acaso, miembro de un club no tan subterráneo.

Hace unos meses estuve a punto de soltar una lágrima. Acostado en mi colchón sin sábanas, mirando la pared, hice todo por concentrarme y dejar correr esa gota. Dejó de importarme mi desgracia personal, me concentré en la promesa de esa sola lágrima. En palabras de Rosario Castellanos: “El llanto es en mí un mecanismo descompuesto”. Mi maquinaría del llanto se detuvo hace tanto que necesitaba de toda mi atención para lograrlo. Los engranajes comenzaron a funcionar. Mi estómago se hizo piedra, volví a sentir un nudo en la garganta, el calor en los ojos. Justo antes de que cayera esa lágrima, cuando ya casi asomaba, desde el otro lado del teléfono mi novia me consoló y la lágrima soñada volvió a esconderse para no volver. La tristeza dejó de relacionarse con mis deudas y con el sentirme incapaz de vivir solo. Ahora lamento no poder llorar, no poder siquiera sentir la tristeza.

Algunas personas piensan que soy fuerte porque no lloro en los funerales, no me tiembla la voz en las salas de urgencia ni me rompo durante las despedidas en los aeropuertos. Lo que no saben es que no puedo llorar por culpa de mis antidepresivos. Aunque resulte paradójico, en alguien diagnosticado con depresión severa, lo que más deseo en la vida es volver a llorar. Fantaseo con el día en que logre quebrarme y suelte todo el dolor acumulado. Lo deseo con tanta fuerza, lo necesito tanto, que a veces lloro en mis sueños y despierto aliviado.

Según la investigación de 2017 Emotional blunting with antidepressant treatments: A survey among depressed patients, realizada por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford y el Oxford Health NHS Foundation Trust, junto al Institut de Recherches Internationales Servier IRIS de Francia, el embotamiento emocional, que incluye la incapacidad de llorar o experimentar emociones positivas y negativas, afecta a la mitad de los pacientes con antidepresivos. En otro estudio más reciente, publicado en la revista Annals of General Psychiatry en junio de 2022, “Emotional blunting in patients with depression. Part IV: differences between patient and physician perceptions”, los profesionales de la salud reportaron que el 45% de sus pacientes experimentaron embotamiento emocional y que un 39% consideraron abandonar el tratamiento por este motivo. La cifra es demasiado alta para que sea un tema del que no se habla en los consultorios y entre pacientes, más en estos tiempos en que se promueve la “importancia de la salud mental”. Eso se dice mucho y todo el tiempo, como si solo repetirlo, mágicamente, ayudara en algo. Lo que no encuentro son las conversaciones reales que tanto se pregona que deberíamos tener.

Antes de escribir esto, nunca había escuchado o leído acerca de la imposibilidad de llorar como efecto secundario de los medicamentos antidepresivos. Llegué a pensar que quizá me había vuelto demasiado frío, indiferente; incluso que mi insensibilidad me había convertido en una mala persona. Buscando respuestas, quise saber si alguien más pasaba por lo mismo y publiqué un mensaje en Facebook: “Estoy buscando entrevistar a personas que estén o hayan estado en tratamiento psiquiátrico y que, como efecto secundario, hayan dejado de poder llorar”.

Para mi asombro y contra toda expectativa, en un par de horas ya tenía más de diez personas entre mis conocidos que padecían lo mismo que yo. El resto de la noche y el día siguiente llegaron notificaciones y mensajes de personas con ganas de compartir sus testimonios.

Decidí organizar una videollamada entre los interesados. Titulé el evento “El club de quienes no pueden llorar”. Se conectaron siete personas, todas mujeres. Según el estudio realizado por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford y el Institut de Recherches Internationales Servier IRIS, el porcentaje de embotamiento emocional en los hombres es de 52% frente al 44% de mujeres, pero apenas tres hombres comentaron mi post y ninguno de ellos se sumó al encuentro. El machismo parece ser otro elemento que complica aún más el tratamiento de hombres que crecimos escuchando que “los hombres no lloran”. Los resultados son devastadores. Según datos del Inegi de 2023, los hombres acumulan el 81.1% de los suicidios en México. Los hombres no lloramos con y sin antidepresivos, y no hablar de esta situación ni saber manejar nuestras emociones nos está matando.

Recientemente tuve otro día triste y caí en cuenta que olvidé tomar mi medicamento. Creí que quizá por omitir esa dosis podría llorar, pero no logré conectar mi cuerpo con la tristeza. Con el embotamiento emocional sé que algo es triste con la razón, pero no hay nada en mi interior que pueda sentirlo. Pensé que el mecanismo del llanto se me había atrofiado para siempre, y aún hoy me pregunto si conservo la capacidad para llorar.

{{ linea }}

No siempre fue así. Recuerdo que una mañana en mis primeros años de primaria me solté a llorar por la muerte de todos los humanos del mundo. Estaba bajando por las escaleras de piedra volcánica cuando recordé algo que nos había dicho la maestra en clase: en el mundo cada día morían miles de personas. No comprendía cómo podíamos vivir sin llorar cada una de esas muertes. Era aún peor, no llorábamos por la muerte de cada mexicano, ni por las de nuestra colonia. ¿No nos volvía eso unos seres insensibles y despiadados? En mi mente de niño así era. Mientras bajaba cada escalón hacia el patio del recreo, del otro lado del planeta alguien dejaba de existir y yo le dedicaba mis lágrimas. Lo correcto era vivir llorando por la muerte de cada ser humano. Aunque de tanto llorar nos extinguiremos, era lo correcto. Antes de llegar al último escalón ya había llorado por todas las muertes del mundo ocurridas en esos segundos. Lo hice hasta quedar exhausto y no volví a llorar por las muertes anónimas en muchos años.

No recordaba esta anécdota hasta una mañana de pandemia en que me llenó de horror descubrirme revisando el número de muertos por covid-19 en el mundo, como quién revisa el estado del clima o los resultados de un partido de poca importancia. La pandemia fue lo más cercano que ha estado la humanidad a ese mundo que imaginé cuando era niño. Lloramos por todas y cada una de las muertes posibles.

Recuerdo que también lloraba por otros motivos, como la ternura. Caminando por el Zócalo de la mano de mi mamá me solté a llorar al ver a un adulto mayor, encorvado y de pasos lentos, comer un helado de limón en vaso. Durante mucho tiempo solo recordar esa escena hacía que me salieran lágrimas, sin entender siquiera el motivo por el que se me mojaban las mejillas. Eso fue hasta que, después de numerosos ataques de pánico que terminaron en citas urgentes con psiquiatras, me recetaron Prozac en jarabe a los 11 años. Aún conservo la receta. Recuerdo los años de tratamiento como los más felices de mi vida, de una alegría que desentona con años anteriores y los que vendrían. Inducido por el fármaco escribí mis primeros cuentos con un entusiasmo que en este momento me parece que rayaba en la manía.

Al morir mi padre repentinamente en 2006, mamá nos dio la noticia y recuerdo que lloró tanto que terminó en el piso en posición fetal. Entonces mi tía que la acompañaba notó algo en lo que no había reparado:

—Mijo, ¿por qué no lloras?, ¿qué no querías a tu papi?

Ya no estaba en tratamiento con antidepresivos, pero por más que abrí y cerré mis ojos con fuerza no me salió ni una sola lágrima, tampoco brotaron durante el funeral ni en los meses siguientes. Hasta la fecha me pregunto si lo quise lo suficiente. No lloré su muerte hasta tres años después, bajando por las escaleras de mi casa. Ahora que lo escribo caigo en cuenta de que solo puedo llorar en las escaleras, siempre bajando. Hay algo en el acto de escribir y descender que me permite descongelar mi tristeza.

{{ linea }}

Empecé el encuentro virtual del nuevo club diciendo que toda decisión sobre el tratamiento psiquiátrico debe ser supervisada por un médico especialista, pero que también es importante hablar entre nosotros lo que vivimos como pacientes. Expliqué que la intención de este texto es poner en conversación lo que tantos experimentamos en silencio, y que nuestras palabras acompañen a quienes se sientan identificados. Todo esto lo dije aletargado, con ojos que desean seguir durmiendo a pesar de ser las cinco de la tarde. En el video me noto aún bajo los efectos de mi medicamento: mirada caída, semblante inexpresivo y movimientos lentos.

La primera en animarse a compartir su testimonio fue Pamela Postmorten, su nombre artístico que define como “una muerte emocional”. Tiene la cámara apagada y una imagen tierna de dos personajes de anime besándose. Pertenece a la generación X y lleva dos años en tratamiento psiquiátrico después de que le diagnosticaran distimia, esa depresión persistente que nunca abandona al paciente. “No es como que no tengas problemas, sino que literalmente no eres capaz de sentirlos”, cuenta al hablar de la experiencia de no poder llorar. Cuando Pamela no puede llorar, sus neuronas espejo, las mismas que contagian los bostezos, sienten alivio al ver videos de personas llorando o pinturas de gatos tristes.

Pamela recuerda que al inicio del tratamiento le dijo a su pareja: “Siento algo extraño, como que no soy totalmente yo”, y aclara: “No en el sentido de que me haya enamorado de mi tristeza, sino que sentía que ya no tenía el círculo completo de las emociones”. Esto le trajo mucho malestar, sobre todo el año en que murieron tres de sus abuelos y no pudo llorarlos “Quería llorar porque sí tenía una razón, pero no podía hacerlo. Tenía que forzarme. Era incómodo no poder disfrutar del luto. Siento que es parte de la alegría también la tristeza, borrarla completamente no se me hace sano”.

La segunda en hablar es Anel. En su cámara aparece frente a una pared con un hamaquero del que cuelga un atrapasueños. Estudió artes y también le gusta escribir. Antes de acudir con un psiquiatra intentó otras alternativas para tratar su depresión: CBD, dietas, masajes, reiki, tés, ejercicio y terapia psicológica. Fue la psicóloga quien le recomendó acudir al psiquiatra.

En la única consulta psiquiátrica que ha tenido le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo, en el que quien lo padece se enfrenta a una serie de obsesiones que solo calman las compulsiones: como revisar una y otra vez que la puerta este bien cerrada o tener la necesidad apremiante de revisar en la madrugada que no esté abierta la llave de la estufa. En esa sesión el médico le recetó un ansiolítico y un antidepresivo durante seis meses, y luego le indicó que debía volver a consulta. Anel no volvió y lleva un año tomando antidepresivos sin seguimiento médico. Esto le genera culpa, no sabe si es correcto, pero el precio de las consultas es demasiado elevado para la bibliotecaria de una secundaria. Recuerda que después de dos semanas de consumir el antidepresivo: “Fue tan impresionante no sentir esa presión en el cerebro… No es que no sientas las cosas, solo se duerme un poquito esa intensidad tan fuerte con la que se sobrerreacciona a las emociones”.

Anel comparte su pantalla y nos muestra en su cuenta de Instagram las fotografías artísticas que realizó durante la etapa en que empezó a perder la capacidad para llorar por el medicamento. En la biblioteca en la que trabajaba tenía a la mano papeles, hojas negras y clips de oficina para realizar pequeñas esculturas. Con los sentimientos entumecidos, retorcía los clips hasta que lograba expresar una emoción y encontrar ese “algo” que sentía perdido. Me identifico. A falta de emociones retuerzo palabras hasta que "algo" aparece. Escribo frente a la computadora y alcanzo a ver el reflejo de mi rostro inexpresivo, soltando palabras que no siento, pero por las que recibo correos y mensajes. Cuando escribí sobre Sanborns y la muerte de mi padre, personas desconocidas me dijeron que lloraron mientras me leían. A lo que puedo aspirar es a que alguien más lloré las lágrimas que yo no puedo.

{{ linea }}

Me reuní con el psiquiatra Arturo Bravo Gorena en su consultorio ubicado en una de las colonias más antiguas de Mérida, Yucatán. Al entrar vi un enorme cuadro de una barca de madera sobre un mar azul que recuerda un mar profundo. Aunque vengo como entrevistador me siento en el sillón de los pacientes. La silla del doctor está a la derecha, por lo que puedo ver el cuadro completo y alcanzo a notar que, en la punta de la pequeña barca, con espacio para dos personas, está escrito en rojo “Corazón Partío”, como la canción de Alejandro Sanz, que le regaló su amiga, la pintora Tania Cámara. Arturo tiene una barba blanca de capitán de barco y es aficionado a la navegación. Aunque nos encontramos a algunos kilómetros de la playa, me pregunto cuántos de sus pacientes han viajado en esa misma barca del lienzo y todo lo que han recorrido buscando solucionar sus vidas.

Arturo es cuidadoso con sus palabras y me pide que no utilice la grabadora. Comienza diciendo que el paciente decide someterse a un tratamiento con tal de que le quiten el sufrimiento. El riesgo de evitar el dolor, que es parte de la vida, es desconectarse de uno mismo y que eso produzca una sensación de vacío existencial. Mientras releo mis apuntes, yo agradezco tener la escritura como algo que me da sentido, mi bote salvavidas. El doctor dice que los medicamentos anestesian los sentimientos y que los sentimientos son los foquitos que necesita un avión para aterrizar a medianoche. Pero puntualiza que no todo es blanco y negro. Hay personas que sufren tanto que necesitan dejar de sentir. Dice que cuando alguien toma un antidepresivo es porque no quiere sentir el sufrimiento, dejar de llorar no es un efecto secundario del fármaco, sino uno directo. Arturo está a favor de usar todos los recursos disponibles para aliviar el sufrimiento humano, incluyendo los fármacos, siempre que el paciente elija de manera informada y libre el recurso que le conviene utilizar en su tratamiento.

Arturo, crítico del sistema de clasificación de los trastornos mentales, apunta que las medicinas son estructuras de poder y eso es algo que no podemos perder de vista. Después me dirá que las farmacéuticas influyen en la formación y aprendizaje de los psiquiatras, y que la meta de las farmacéuticas es vender y generar ganancias. Según un estudio "Undisclosed financial conflicts of interest in DSM-5-TR: cross sectional analysis" publicado en el 2024, en la prestigiosa revista British Medical Journal: de los 168 especialistas que participaron en esta quinta, y última, edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (mejor conocido como DSM, por sus siglas en inglés), 92 eran psiquiatras de Estados Unidos. El estudio concluyó que el 60% de estos médicos recibió dinero de la industria farmacéutica, acumulando un total de 14.2 millones de dólares. Lo que deja al descubierto un claro conflicto de interés entre farmacéuticas y los profesionales que elaboraron el DSM. Teniendo en cuenta que este manual es indispensable en la formación y guía para los psiquiatras en formación, ante esta estructura de poder corrompida y conflictos de intereses, el especialista puede hacer una diferencia escuchando al paciente. Según dice Arturo, los médicos, además de recetar, deberían escuchar. Deben ser un guía para que el paciente aprenda a cuidarse y, cuando sea adecuado, reducir el consumo de medicamentos.

El viaje en la barca Corazón Partío había sido apacible, hasta que el capitán Bravo Gorena de golpe nos adentra en mares turbulentos al preguntar:

—¿Tú qué quieres?

En automático respondí:

—Volver a sentir.

—Si estás dispuesto a sentir debes preguntarte: ¿estoy en el mejor momento para manejar algo que me hacía sufrir?

Mi primera reacción es decir que no. Duermo la mayor parte del día, muchas veces hago una sola comida y me cuesta mantener el orden hasta en las actividades cotidianas. Aunque sigo dudando, sé que no estoy en el mejor momento para hacerlo.

Arturo continúa diciéndome que, si alguien que nunca ha corrido, corre una carrera de diez kilómetros, está frito. Sugiere atreverse a mejorar poco a poco las condiciones para vivir y, con acompañamiento profesional, hacer cambios en la medicación.

Suena el timbre y es hora de volver a tierra firme y permitirle a la paciente que espera afuera que aborde el barco. Al día siguiente le pido a Arturo una fotografía del cuadro y que me cuente de él, a lo que el doctor me respondió como epílogo de nuestro encuentro: “El mar es la vida y a veces somos como barcos a la deriva y con el corazón partío. Construir herramientas para vivir es como hacerse de unas velas, orza y timón, y poder navegar… siempre acotado por los elementos [la fuerza del mar y del viento]”.

El medicamento me ha mantenido a flote, pero si quiero desplegar las velas y tomar el timón que me dirija a una vida en la que pueda procurar mi escritura y a las personas que amo, debo aprender y conocer la fuerza de la corriente de las lágrimas que no lloro: agua y sal que no veo, pero que en el fondo marcan un camino que debo descubrir. Si aspiro a algún día bajar la dosis para dejar caer un par de lágrimas, antes tengo que aprender a navegar.

{{ linea }}

Durante el encuentro del Club, Chivi, una educadora de 57 años, relata que siempre fue muy llorona. Cuando era niña y escuchaba el himno nacional cantado por toda la escuela se le salían las lágrimas. Años después, cuando acudía a los festivales de sus hijos, el solo verlos la hacía llorar. Incluso llevaba lentes oscuros para disimular el llanto que incomodaba a uno de sus hijos, pero él le decía: “Tus lentes no me engañan, estás llorando”. El día que su hijo se graduó de sexto de primaria, a Chivi le dolió la garganta por aguantar tremendo llanto con tal de complacer al festejado.

Chivi tiene ojos grandes detrás de unos lentes transparentes y aretes dorados. Lleva el pelo corto porque la artritis le genera dolor al peinarse. Recuerda que cuando comenzó a tener problemas de salud todos los estudios y análisis salían en rangos saludables. Fue hasta que hace veinte años, el día de su cumpleaños, su doctor le dijo: “Tu problema se llama depresión”. Ella quedó atónita. En ese tiempo no se hablaba tanto de depresión y ella era una mujer sociable, platicadora, que organizaba fiestas y eventos con la familia y amigos de la escuela en la que trabajaba. Aunque reconoce que al mismo tiempo se sentía agotada, irritable y con ganas de dormir todo el día. Comenzó a entender que tal vez algo andaba mal cuando en el trabajo olvidó frases de las canciones que cantaba a los alumnos, a quienes a veces confundía de nombre.

Además de depresión, con el tiempo le diagnosticaron hipotiroidismo, fibromialgia, artritis reumatoide, afecciones que también ocasionan depresión. Tomaba hasta diez medicamentos al día, incluyendo el antidepresivo. Hace dos años tuvo un grupo muy difícil y le desesperó no poder llorar, aunque lo intentaba. “De pronto me quede seca, me quede con el corazón duro, sin sentir ni llorar”.

También existen casos como el de Yoshira, en los que la decisión de dejar el medicamento y volver a llorar no estuvo en sus manos ni en las de su psiquiatra. En 2022 la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) cerró las plantas productivas de Psicofarma por diversas irregularidades, dejando sin medicamentos psiquiátricos a miles de pacientes. Yoshira, que llevaba diez años de tratamiento, fue uno de ellos. “El laboratorio dejó de producir ciertos medicamentos y no podía conseguir mi medicina, por fortuna el ejercicio y los cambios de estilo de vida me funcionaron y desde entonces no consumo medicamentos”, dice. Yoshira tuvo suerte, en medios nacionales se registraron afectaciones graves a pacientes ocasionados por el desabasto. Volvió a llorar, pero recuerda que dejar de hacerlo fue necesario en su momento: “Es como estar dopada, pero también la agradecía, es un gran alivio dejar de sentir cuando tienes demasiado dolor”.

La primera persona en contactarme después de mi publicación en Facebook fue Gaomy. En los mensajes me relató que cuando se descubre diciendo que se siente cansada es porque no ha asimilado que está triste. Dejar de llorar y los vientos secos de Chihuahua le resecan tanto los ojos que suele utilizar gotas. Ella me recomienda tener un botecito de gotas artificiales para usarlas cuando me sienta triste. Encuentro sosiego en sus mensajes cuando leo: “No somos más fríos ni más fuertes; son los medicamentos”. A Gaomy solo la ira acumulada puede hacerla llorar un par de lágrimas que atesora. Me identifico. Antes de despedirnos le agradecí y le hice una promesa que no puedo cumplir: pronto volveremos a llorar. Ella responde que escribir es una forma y probablemente tiene razón: escribimos todo lo que no podemos llorar.

Una eminencia de médico al que respeto y admiro me dijo que es muy probable que tenga que estar medicado durante toda mi vida. Me quedan los bostezos, las únicas lágrimas que he soltado estos últimos años han sido bostezando. Esas lágrimas de cansancio que corren por mis mejillas me dan paz. Acaso algún día llore todo lo que llevo guardado o jamás volveré a llorar por la muerte de todos los humanos del mundo, ni de ternura al ver a una persona de la tercera edad disfrutar un helado. Pero ahora, además de bostezar, puedo colocarme lágrimas artificiales cuando me sienta triste o ver las recopilaciones de personas llorando o pinturas de gatos tristes. También puedo escribir mucho, escribir todo lo que no he llorado.

Hace unos meses estuve a punto de soltar una lágrima desesperado por mi depresión, las deudas y mi intento de vivir de la escritura. Mi novia me consoló y ahuyentó esas gotas tan preciadas. No le guardo rencor. Si no fuera por esas lágrimas que no lloré no habría tenido necesidad de escribir este texto. Quizá el susurro de las teclas durante las madrugadas sea mi manera de llorar. La forma de descifrar el cauce que dibuja una gota de agua y 0.9% de cloruro de sodio que corre en mi interior. Finalmente, las letras son como las lágrimas: comunican, liberan y, a veces, sanan.

Saber que no soy el único y que no estoy solo me dio la contención que no había encontrado antes de escribir esto. Ahora pertenezco a un club, y si quien lee estas palabras, este llanto disfrazado de letras, se siente identificado, le extiendo la bienvenida al Club de los que no Pueden Llorar.

{{ linea }}

¿Recuerdas la última vez que lloraste? ¿Ha habido momentos dolorosos en los que te sorprendió no haber soltado una sola lágrima? ¿Te sientas desconectado de tus emociones? ¡No estás solo! Eres, acaso, miembro de un club no tan subterráneo.

Hace unos meses estuve a punto de soltar una lágrima. Acostado en mi colchón sin sábanas, mirando la pared, hice todo por concentrarme y dejar correr esa gota. Dejó de importarme mi desgracia personal, me concentré en la promesa de esa sola lágrima. En palabras de Rosario Castellanos: “El llanto es en mí un mecanismo descompuesto”. Mi maquinaría del llanto se detuvo hace tanto que necesitaba de toda mi atención para lograrlo. Los engranajes comenzaron a funcionar. Mi estómago se hizo piedra, volví a sentir un nudo en la garganta, el calor en los ojos. Justo antes de que cayera esa lágrima, cuando ya casi asomaba, desde el otro lado del teléfono mi novia me consoló y la lágrima soñada volvió a esconderse para no volver. La tristeza dejó de relacionarse con mis deudas y con el sentirme incapaz de vivir solo. Ahora lamento no poder llorar, no poder siquiera sentir la tristeza.

Algunas personas piensan que soy fuerte porque no lloro en los funerales, no me tiembla la voz en las salas de urgencia ni me rompo durante las despedidas en los aeropuertos. Lo que no saben es que no puedo llorar por culpa de mis antidepresivos. Aunque resulte paradójico, en alguien diagnosticado con depresión severa, lo que más deseo en la vida es volver a llorar. Fantaseo con el día en que logre quebrarme y suelte todo el dolor acumulado. Lo deseo con tanta fuerza, lo necesito tanto, que a veces lloro en mis sueños y despierto aliviado.

Según la investigación de 2017 Emotional blunting with antidepressant treatments: A survey among depressed patients, realizada por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford y el Oxford Health NHS Foundation Trust, junto al Institut de Recherches Internationales Servier IRIS de Francia, el embotamiento emocional, que incluye la incapacidad de llorar o experimentar emociones positivas y negativas, afecta a la mitad de los pacientes con antidepresivos. En otro estudio más reciente, publicado en la revista Annals of General Psychiatry en junio de 2022, “Emotional blunting in patients with depression. Part IV: differences between patient and physician perceptions”, los profesionales de la salud reportaron que el 45% de sus pacientes experimentaron embotamiento emocional y que un 39% consideraron abandonar el tratamiento por este motivo. La cifra es demasiado alta para que sea un tema del que no se habla en los consultorios y entre pacientes, más en estos tiempos en que se promueve la “importancia de la salud mental”. Eso se dice mucho y todo el tiempo, como si solo repetirlo, mágicamente, ayudara en algo. Lo que no encuentro son las conversaciones reales que tanto se pregona que deberíamos tener.

Antes de escribir esto, nunca había escuchado o leído acerca de la imposibilidad de llorar como efecto secundario de los medicamentos antidepresivos. Llegué a pensar que quizá me había vuelto demasiado frío, indiferente; incluso que mi insensibilidad me había convertido en una mala persona. Buscando respuestas, quise saber si alguien más pasaba por lo mismo y publiqué un mensaje en Facebook: “Estoy buscando entrevistar a personas que estén o hayan estado en tratamiento psiquiátrico y que, como efecto secundario, hayan dejado de poder llorar”.

Para mi asombro y contra toda expectativa, en un par de horas ya tenía más de diez personas entre mis conocidos que padecían lo mismo que yo. El resto de la noche y el día siguiente llegaron notificaciones y mensajes de personas con ganas de compartir sus testimonios.

Decidí organizar una videollamada entre los interesados. Titulé el evento “El club de quienes no pueden llorar”. Se conectaron siete personas, todas mujeres. Según el estudio realizado por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford y el Institut de Recherches Internationales Servier IRIS, el porcentaje de embotamiento emocional en los hombres es de 52% frente al 44% de mujeres, pero apenas tres hombres comentaron mi post y ninguno de ellos se sumó al encuentro. El machismo parece ser otro elemento que complica aún más el tratamiento de hombres que crecimos escuchando que “los hombres no lloran”. Los resultados son devastadores. Según datos del Inegi de 2023, los hombres acumulan el 81.1% de los suicidios en México. Los hombres no lloramos con y sin antidepresivos, y no hablar de esta situación ni saber manejar nuestras emociones nos está matando.

Recientemente tuve otro día triste y caí en cuenta que olvidé tomar mi medicamento. Creí que quizá por omitir esa dosis podría llorar, pero no logré conectar mi cuerpo con la tristeza. Con el embotamiento emocional sé que algo es triste con la razón, pero no hay nada en mi interior que pueda sentirlo. Pensé que el mecanismo del llanto se me había atrofiado para siempre, y aún hoy me pregunto si conservo la capacidad para llorar.

{{ linea }}

No siempre fue así. Recuerdo que una mañana en mis primeros años de primaria me solté a llorar por la muerte de todos los humanos del mundo. Estaba bajando por las escaleras de piedra volcánica cuando recordé algo que nos había dicho la maestra en clase: en el mundo cada día morían miles de personas. No comprendía cómo podíamos vivir sin llorar cada una de esas muertes. Era aún peor, no llorábamos por la muerte de cada mexicano, ni por las de nuestra colonia. ¿No nos volvía eso unos seres insensibles y despiadados? En mi mente de niño así era. Mientras bajaba cada escalón hacia el patio del recreo, del otro lado del planeta alguien dejaba de existir y yo le dedicaba mis lágrimas. Lo correcto era vivir llorando por la muerte de cada ser humano. Aunque de tanto llorar nos extinguiremos, era lo correcto. Antes de llegar al último escalón ya había llorado por todas las muertes del mundo ocurridas en esos segundos. Lo hice hasta quedar exhausto y no volví a llorar por las muertes anónimas en muchos años.

No recordaba esta anécdota hasta una mañana de pandemia en que me llenó de horror descubrirme revisando el número de muertos por covid-19 en el mundo, como quién revisa el estado del clima o los resultados de un partido de poca importancia. La pandemia fue lo más cercano que ha estado la humanidad a ese mundo que imaginé cuando era niño. Lloramos por todas y cada una de las muertes posibles.

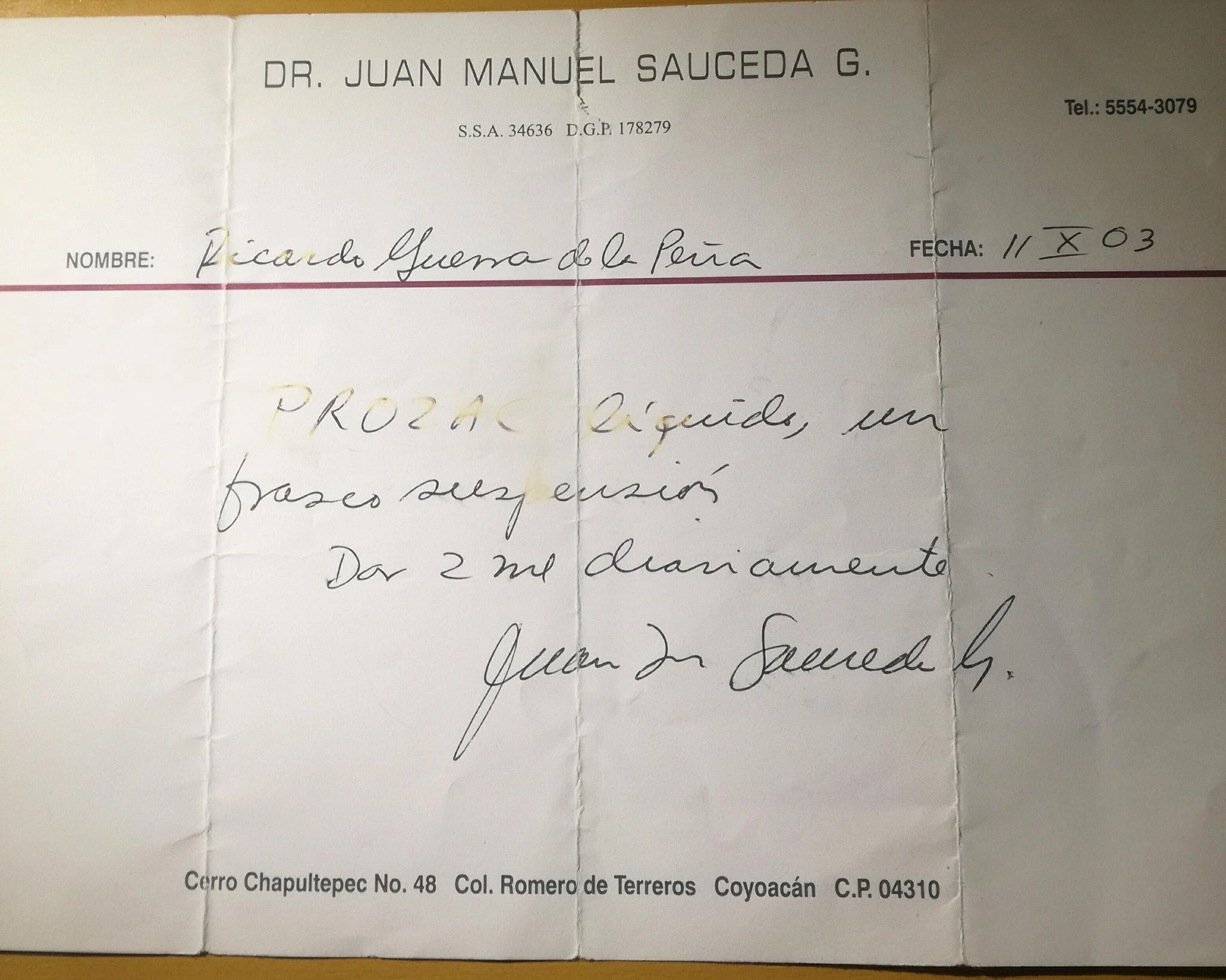

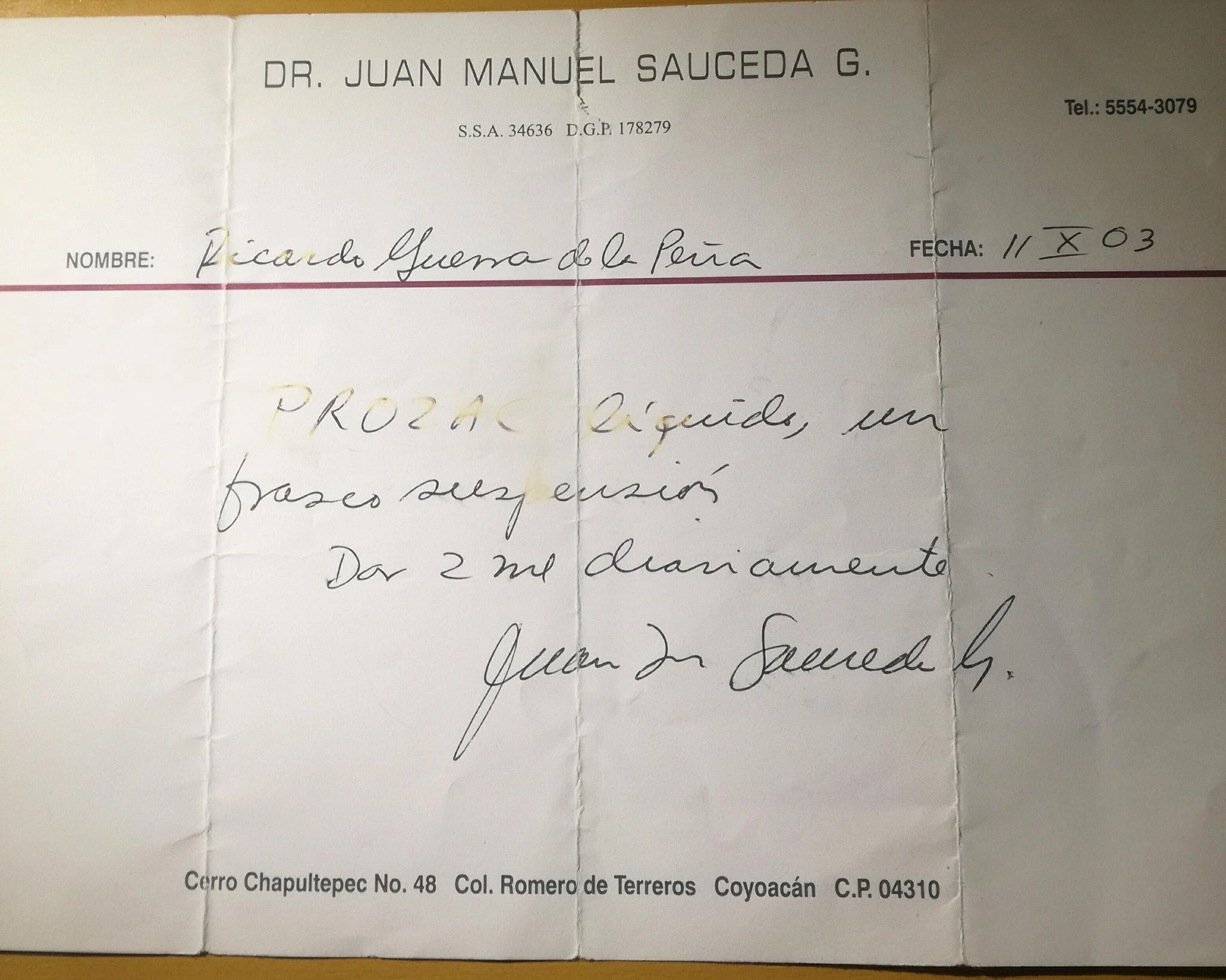

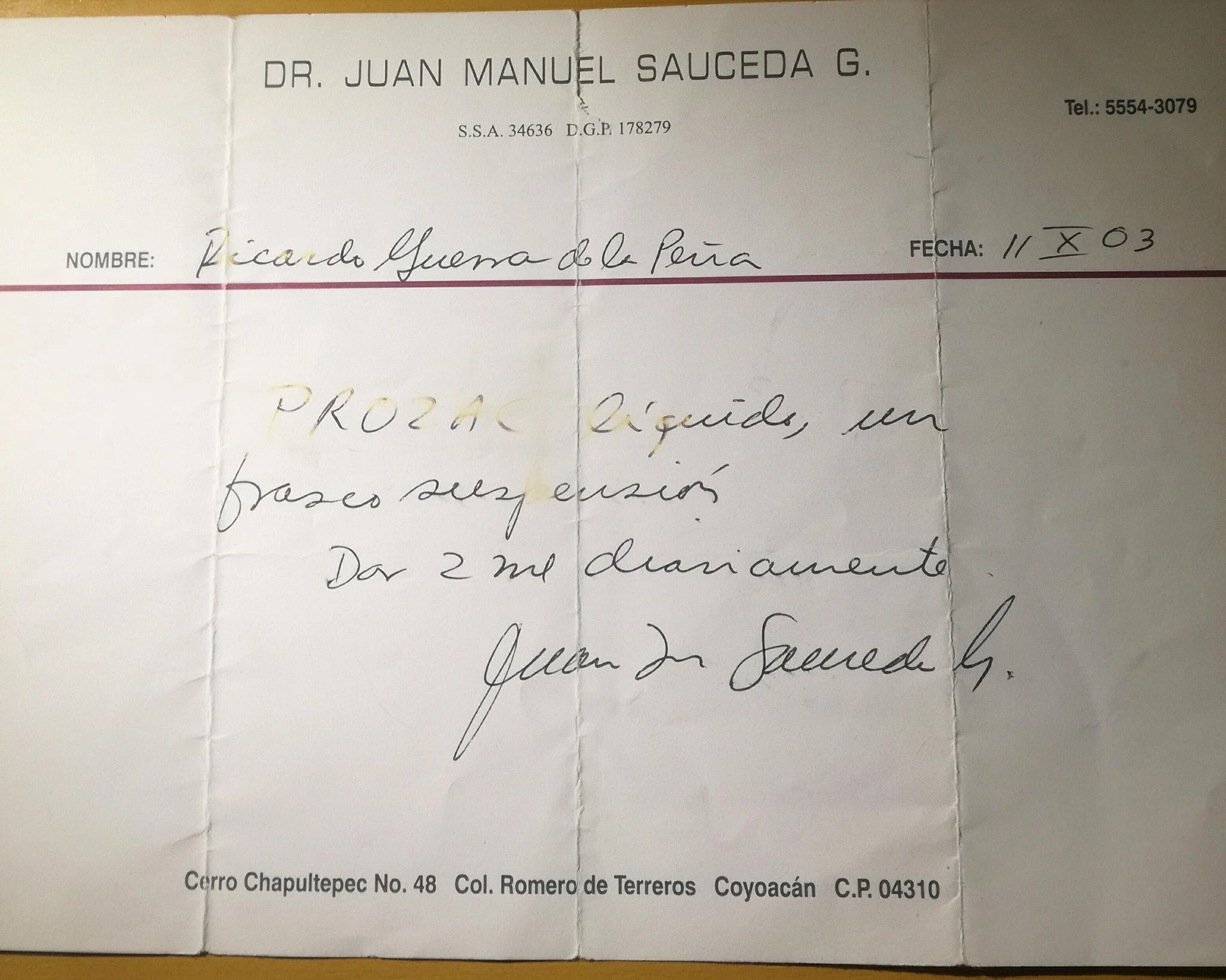

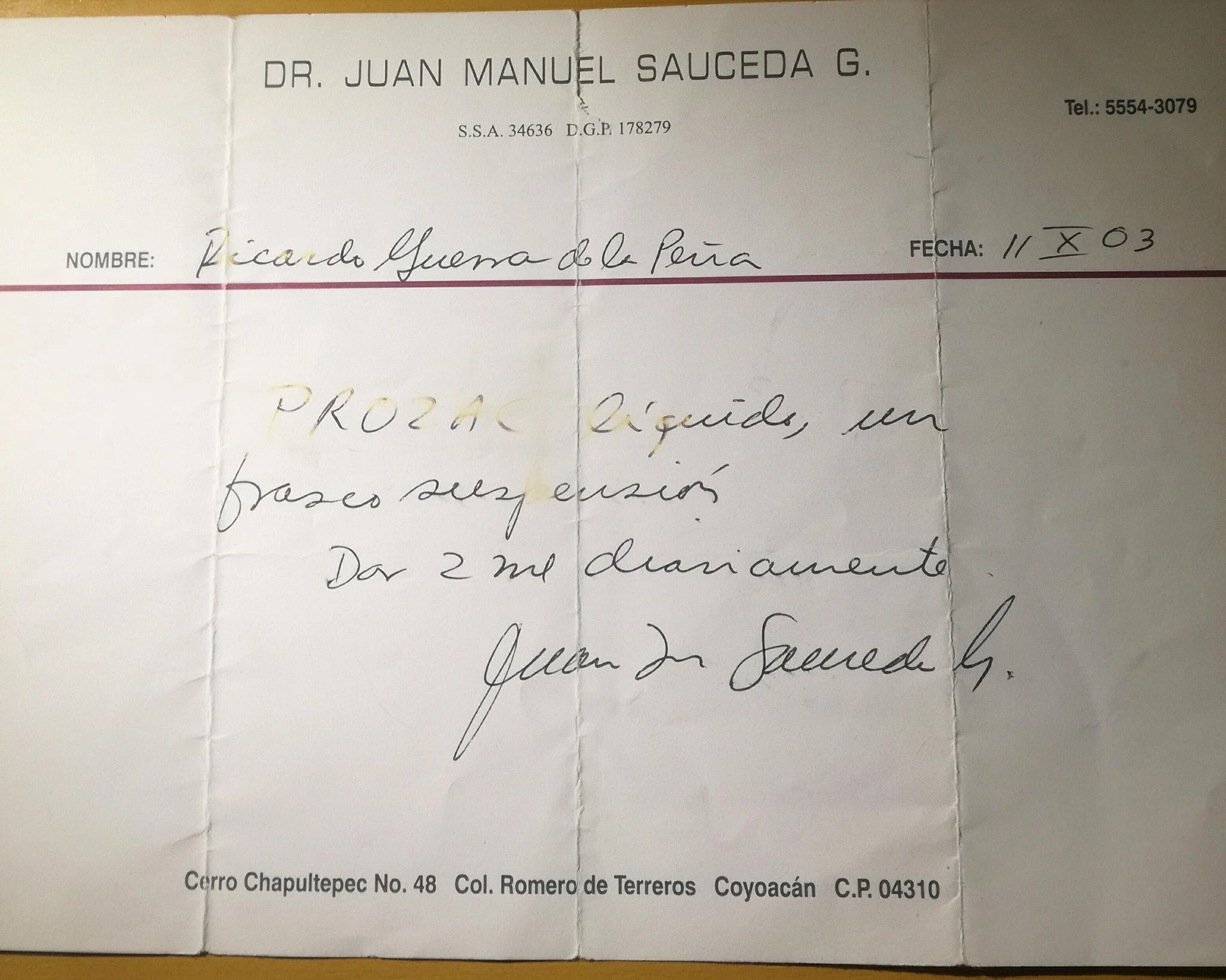

Recuerdo que también lloraba por otros motivos, como la ternura. Caminando por el Zócalo de la mano de mi mamá me solté a llorar al ver a un adulto mayor, encorvado y de pasos lentos, comer un helado de limón en vaso. Durante mucho tiempo solo recordar esa escena hacía que me salieran lágrimas, sin entender siquiera el motivo por el que se me mojaban las mejillas. Eso fue hasta que, después de numerosos ataques de pánico que terminaron en citas urgentes con psiquiatras, me recetaron Prozac en jarabe a los 11 años. Aún conservo la receta. Recuerdo los años de tratamiento como los más felices de mi vida, de una alegría que desentona con años anteriores y los que vendrían. Inducido por el fármaco escribí mis primeros cuentos con un entusiasmo que en este momento me parece que rayaba en la manía.

Al morir mi padre repentinamente en 2006, mamá nos dio la noticia y recuerdo que lloró tanto que terminó en el piso en posición fetal. Entonces mi tía que la acompañaba notó algo en lo que no había reparado:

—Mijo, ¿por qué no lloras?, ¿qué no querías a tu papi?

Ya no estaba en tratamiento con antidepresivos, pero por más que abrí y cerré mis ojos con fuerza no me salió ni una sola lágrima, tampoco brotaron durante el funeral ni en los meses siguientes. Hasta la fecha me pregunto si lo quise lo suficiente. No lloré su muerte hasta tres años después, bajando por las escaleras de mi casa. Ahora que lo escribo caigo en cuenta de que solo puedo llorar en las escaleras, siempre bajando. Hay algo en el acto de escribir y descender que me permite descongelar mi tristeza.

{{ linea }}

Empecé el encuentro virtual del nuevo club diciendo que toda decisión sobre el tratamiento psiquiátrico debe ser supervisada por un médico especialista, pero que también es importante hablar entre nosotros lo que vivimos como pacientes. Expliqué que la intención de este texto es poner en conversación lo que tantos experimentamos en silencio, y que nuestras palabras acompañen a quienes se sientan identificados. Todo esto lo dije aletargado, con ojos que desean seguir durmiendo a pesar de ser las cinco de la tarde. En el video me noto aún bajo los efectos de mi medicamento: mirada caída, semblante inexpresivo y movimientos lentos.

La primera en animarse a compartir su testimonio fue Pamela Postmorten, su nombre artístico que define como “una muerte emocional”. Tiene la cámara apagada y una imagen tierna de dos personajes de anime besándose. Pertenece a la generación X y lleva dos años en tratamiento psiquiátrico después de que le diagnosticaran distimia, esa depresión persistente que nunca abandona al paciente. “No es como que no tengas problemas, sino que literalmente no eres capaz de sentirlos”, cuenta al hablar de la experiencia de no poder llorar. Cuando Pamela no puede llorar, sus neuronas espejo, las mismas que contagian los bostezos, sienten alivio al ver videos de personas llorando o pinturas de gatos tristes.

Pamela recuerda que al inicio del tratamiento le dijo a su pareja: “Siento algo extraño, como que no soy totalmente yo”, y aclara: “No en el sentido de que me haya enamorado de mi tristeza, sino que sentía que ya no tenía el círculo completo de las emociones”. Esto le trajo mucho malestar, sobre todo el año en que murieron tres de sus abuelos y no pudo llorarlos “Quería llorar porque sí tenía una razón, pero no podía hacerlo. Tenía que forzarme. Era incómodo no poder disfrutar del luto. Siento que es parte de la alegría también la tristeza, borrarla completamente no se me hace sano”.

La segunda en hablar es Anel. En su cámara aparece frente a una pared con un hamaquero del que cuelga un atrapasueños. Estudió artes y también le gusta escribir. Antes de acudir con un psiquiatra intentó otras alternativas para tratar su depresión: CBD, dietas, masajes, reiki, tés, ejercicio y terapia psicológica. Fue la psicóloga quien le recomendó acudir al psiquiatra.

En la única consulta psiquiátrica que ha tenido le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo, en el que quien lo padece se enfrenta a una serie de obsesiones que solo calman las compulsiones: como revisar una y otra vez que la puerta este bien cerrada o tener la necesidad apremiante de revisar en la madrugada que no esté abierta la llave de la estufa. En esa sesión el médico le recetó un ansiolítico y un antidepresivo durante seis meses, y luego le indicó que debía volver a consulta. Anel no volvió y lleva un año tomando antidepresivos sin seguimiento médico. Esto le genera culpa, no sabe si es correcto, pero el precio de las consultas es demasiado elevado para la bibliotecaria de una secundaria. Recuerda que después de dos semanas de consumir el antidepresivo: “Fue tan impresionante no sentir esa presión en el cerebro… No es que no sientas las cosas, solo se duerme un poquito esa intensidad tan fuerte con la que se sobrerreacciona a las emociones”.

Anel comparte su pantalla y nos muestra en su cuenta de Instagram las fotografías artísticas que realizó durante la etapa en que empezó a perder la capacidad para llorar por el medicamento. En la biblioteca en la que trabajaba tenía a la mano papeles, hojas negras y clips de oficina para realizar pequeñas esculturas. Con los sentimientos entumecidos, retorcía los clips hasta que lograba expresar una emoción y encontrar ese “algo” que sentía perdido. Me identifico. A falta de emociones retuerzo palabras hasta que "algo" aparece. Escribo frente a la computadora y alcanzo a ver el reflejo de mi rostro inexpresivo, soltando palabras que no siento, pero por las que recibo correos y mensajes. Cuando escribí sobre Sanborns y la muerte de mi padre, personas desconocidas me dijeron que lloraron mientras me leían. A lo que puedo aspirar es a que alguien más lloré las lágrimas que yo no puedo.

{{ linea }}

Me reuní con el psiquiatra Arturo Bravo Gorena en su consultorio ubicado en una de las colonias más antiguas de Mérida, Yucatán. Al entrar vi un enorme cuadro de una barca de madera sobre un mar azul que recuerda un mar profundo. Aunque vengo como entrevistador me siento en el sillón de los pacientes. La silla del doctor está a la derecha, por lo que puedo ver el cuadro completo y alcanzo a notar que, en la punta de la pequeña barca, con espacio para dos personas, está escrito en rojo “Corazón Partío”, como la canción de Alejandro Sanz, que le regaló su amiga, la pintora Tania Cámara. Arturo tiene una barba blanca de capitán de barco y es aficionado a la navegación. Aunque nos encontramos a algunos kilómetros de la playa, me pregunto cuántos de sus pacientes han viajado en esa misma barca del lienzo y todo lo que han recorrido buscando solucionar sus vidas.

Arturo es cuidadoso con sus palabras y me pide que no utilice la grabadora. Comienza diciendo que el paciente decide someterse a un tratamiento con tal de que le quiten el sufrimiento. El riesgo de evitar el dolor, que es parte de la vida, es desconectarse de uno mismo y que eso produzca una sensación de vacío existencial. Mientras releo mis apuntes, yo agradezco tener la escritura como algo que me da sentido, mi bote salvavidas. El doctor dice que los medicamentos anestesian los sentimientos y que los sentimientos son los foquitos que necesita un avión para aterrizar a medianoche. Pero puntualiza que no todo es blanco y negro. Hay personas que sufren tanto que necesitan dejar de sentir. Dice que cuando alguien toma un antidepresivo es porque no quiere sentir el sufrimiento, dejar de llorar no es un efecto secundario del fármaco, sino uno directo. Arturo está a favor de usar todos los recursos disponibles para aliviar el sufrimiento humano, incluyendo los fármacos, siempre que el paciente elija de manera informada y libre el recurso que le conviene utilizar en su tratamiento.

Arturo, crítico del sistema de clasificación de los trastornos mentales, apunta que las medicinas son estructuras de poder y eso es algo que no podemos perder de vista. Después me dirá que las farmacéuticas influyen en la formación y aprendizaje de los psiquiatras, y que la meta de las farmacéuticas es vender y generar ganancias. Según un estudio "Undisclosed financial conflicts of interest in DSM-5-TR: cross sectional analysis" publicado en el 2024, en la prestigiosa revista British Medical Journal: de los 168 especialistas que participaron en esta quinta, y última, edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (mejor conocido como DSM, por sus siglas en inglés), 92 eran psiquiatras de Estados Unidos. El estudio concluyó que el 60% de estos médicos recibió dinero de la industria farmacéutica, acumulando un total de 14.2 millones de dólares. Lo que deja al descubierto un claro conflicto de interés entre farmacéuticas y los profesionales que elaboraron el DSM. Teniendo en cuenta que este manual es indispensable en la formación y guía para los psiquiatras en formación, ante esta estructura de poder corrompida y conflictos de intereses, el especialista puede hacer una diferencia escuchando al paciente. Según dice Arturo, los médicos, además de recetar, deberían escuchar. Deben ser un guía para que el paciente aprenda a cuidarse y, cuando sea adecuado, reducir el consumo de medicamentos.

El viaje en la barca Corazón Partío había sido apacible, hasta que el capitán Bravo Gorena de golpe nos adentra en mares turbulentos al preguntar:

—¿Tú qué quieres?

En automático respondí:

—Volver a sentir.

—Si estás dispuesto a sentir debes preguntarte: ¿estoy en el mejor momento para manejar algo que me hacía sufrir?

Mi primera reacción es decir que no. Duermo la mayor parte del día, muchas veces hago una sola comida y me cuesta mantener el orden hasta en las actividades cotidianas. Aunque sigo dudando, sé que no estoy en el mejor momento para hacerlo.

Arturo continúa diciéndome que, si alguien que nunca ha corrido, corre una carrera de diez kilómetros, está frito. Sugiere atreverse a mejorar poco a poco las condiciones para vivir y, con acompañamiento profesional, hacer cambios en la medicación.

Suena el timbre y es hora de volver a tierra firme y permitirle a la paciente que espera afuera que aborde el barco. Al día siguiente le pido a Arturo una fotografía del cuadro y que me cuente de él, a lo que el doctor me respondió como epílogo de nuestro encuentro: “El mar es la vida y a veces somos como barcos a la deriva y con el corazón partío. Construir herramientas para vivir es como hacerse de unas velas, orza y timón, y poder navegar… siempre acotado por los elementos [la fuerza del mar y del viento]”.

El medicamento me ha mantenido a flote, pero si quiero desplegar las velas y tomar el timón que me dirija a una vida en la que pueda procurar mi escritura y a las personas que amo, debo aprender y conocer la fuerza de la corriente de las lágrimas que no lloro: agua y sal que no veo, pero que en el fondo marcan un camino que debo descubrir. Si aspiro a algún día bajar la dosis para dejar caer un par de lágrimas, antes tengo que aprender a navegar.

{{ linea }}

Durante el encuentro del Club, Chivi, una educadora de 57 años, relata que siempre fue muy llorona. Cuando era niña y escuchaba el himno nacional cantado por toda la escuela se le salían las lágrimas. Años después, cuando acudía a los festivales de sus hijos, el solo verlos la hacía llorar. Incluso llevaba lentes oscuros para disimular el llanto que incomodaba a uno de sus hijos, pero él le decía: “Tus lentes no me engañan, estás llorando”. El día que su hijo se graduó de sexto de primaria, a Chivi le dolió la garganta por aguantar tremendo llanto con tal de complacer al festejado.

Chivi tiene ojos grandes detrás de unos lentes transparentes y aretes dorados. Lleva el pelo corto porque la artritis le genera dolor al peinarse. Recuerda que cuando comenzó a tener problemas de salud todos los estudios y análisis salían en rangos saludables. Fue hasta que hace veinte años, el día de su cumpleaños, su doctor le dijo: “Tu problema se llama depresión”. Ella quedó atónita. En ese tiempo no se hablaba tanto de depresión y ella era una mujer sociable, platicadora, que organizaba fiestas y eventos con la familia y amigos de la escuela en la que trabajaba. Aunque reconoce que al mismo tiempo se sentía agotada, irritable y con ganas de dormir todo el día. Comenzó a entender que tal vez algo andaba mal cuando en el trabajo olvidó frases de las canciones que cantaba a los alumnos, a quienes a veces confundía de nombre.

Además de depresión, con el tiempo le diagnosticaron hipotiroidismo, fibromialgia, artritis reumatoide, afecciones que también ocasionan depresión. Tomaba hasta diez medicamentos al día, incluyendo el antidepresivo. Hace dos años tuvo un grupo muy difícil y le desesperó no poder llorar, aunque lo intentaba. “De pronto me quede seca, me quede con el corazón duro, sin sentir ni llorar”.

También existen casos como el de Yoshira, en los que la decisión de dejar el medicamento y volver a llorar no estuvo en sus manos ni en las de su psiquiatra. En 2022 la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) cerró las plantas productivas de Psicofarma por diversas irregularidades, dejando sin medicamentos psiquiátricos a miles de pacientes. Yoshira, que llevaba diez años de tratamiento, fue uno de ellos. “El laboratorio dejó de producir ciertos medicamentos y no podía conseguir mi medicina, por fortuna el ejercicio y los cambios de estilo de vida me funcionaron y desde entonces no consumo medicamentos”, dice. Yoshira tuvo suerte, en medios nacionales se registraron afectaciones graves a pacientes ocasionados por el desabasto. Volvió a llorar, pero recuerda que dejar de hacerlo fue necesario en su momento: “Es como estar dopada, pero también la agradecía, es un gran alivio dejar de sentir cuando tienes demasiado dolor”.

La primera persona en contactarme después de mi publicación en Facebook fue Gaomy. En los mensajes me relató que cuando se descubre diciendo que se siente cansada es porque no ha asimilado que está triste. Dejar de llorar y los vientos secos de Chihuahua le resecan tanto los ojos que suele utilizar gotas. Ella me recomienda tener un botecito de gotas artificiales para usarlas cuando me sienta triste. Encuentro sosiego en sus mensajes cuando leo: “No somos más fríos ni más fuertes; son los medicamentos”. A Gaomy solo la ira acumulada puede hacerla llorar un par de lágrimas que atesora. Me identifico. Antes de despedirnos le agradecí y le hice una promesa que no puedo cumplir: pronto volveremos a llorar. Ella responde que escribir es una forma y probablemente tiene razón: escribimos todo lo que no podemos llorar.

Una eminencia de médico al que respeto y admiro me dijo que es muy probable que tenga que estar medicado durante toda mi vida. Me quedan los bostezos, las únicas lágrimas que he soltado estos últimos años han sido bostezando. Esas lágrimas de cansancio que corren por mis mejillas me dan paz. Acaso algún día llore todo lo que llevo guardado o jamás volveré a llorar por la muerte de todos los humanos del mundo, ni de ternura al ver a una persona de la tercera edad disfrutar un helado. Pero ahora, además de bostezar, puedo colocarme lágrimas artificiales cuando me sienta triste o ver las recopilaciones de personas llorando o pinturas de gatos tristes. También puedo escribir mucho, escribir todo lo que no he llorado.

Hace unos meses estuve a punto de soltar una lágrima desesperado por mi depresión, las deudas y mi intento de vivir de la escritura. Mi novia me consoló y ahuyentó esas gotas tan preciadas. No le guardo rencor. Si no fuera por esas lágrimas que no lloré no habría tenido necesidad de escribir este texto. Quizá el susurro de las teclas durante las madrugadas sea mi manera de llorar. La forma de descifrar el cauce que dibuja una gota de agua y 0.9% de cloruro de sodio que corre en mi interior. Finalmente, las letras son como las lágrimas: comunican, liberan y, a veces, sanan.

Saber que no soy el único y que no estoy solo me dio la contención que no había encontrado antes de escribir esto. Ahora pertenezco a un club, y si quien lee estas palabras, este llanto disfrazado de letras, se siente identificado, le extiendo la bienvenida al Club de los que no Pueden Llorar.

{{ linea }}

En el consultorio del psiquiatra Arturo Bravo: una pintura de la artista Tania Cámara.

¿Recuerdas la última vez que lloraste? ¿Ha habido momentos dolorosos en los que te sorprendió no haber soltado una sola lágrima? ¿Te sientas desconectado de tus emociones? ¡No estás solo! Eres, acaso, miembro de un club no tan subterráneo.

Hace unos meses estuve a punto de soltar una lágrima. Acostado en mi colchón sin sábanas, mirando la pared, hice todo por concentrarme y dejar correr esa gota. Dejó de importarme mi desgracia personal, me concentré en la promesa de esa sola lágrima. En palabras de Rosario Castellanos: “El llanto es en mí un mecanismo descompuesto”. Mi maquinaría del llanto se detuvo hace tanto que necesitaba de toda mi atención para lograrlo. Los engranajes comenzaron a funcionar. Mi estómago se hizo piedra, volví a sentir un nudo en la garganta, el calor en los ojos. Justo antes de que cayera esa lágrima, cuando ya casi asomaba, desde el otro lado del teléfono mi novia me consoló y la lágrima soñada volvió a esconderse para no volver. La tristeza dejó de relacionarse con mis deudas y con el sentirme incapaz de vivir solo. Ahora lamento no poder llorar, no poder siquiera sentir la tristeza.

Algunas personas piensan que soy fuerte porque no lloro en los funerales, no me tiembla la voz en las salas de urgencia ni me rompo durante las despedidas en los aeropuertos. Lo que no saben es que no puedo llorar por culpa de mis antidepresivos. Aunque resulte paradójico, en alguien diagnosticado con depresión severa, lo que más deseo en la vida es volver a llorar. Fantaseo con el día en que logre quebrarme y suelte todo el dolor acumulado. Lo deseo con tanta fuerza, lo necesito tanto, que a veces lloro en mis sueños y despierto aliviado.

Según la investigación de 2017 Emotional blunting with antidepressant treatments: A survey among depressed patients, realizada por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford y el Oxford Health NHS Foundation Trust, junto al Institut de Recherches Internationales Servier IRIS de Francia, el embotamiento emocional, que incluye la incapacidad de llorar o experimentar emociones positivas y negativas, afecta a la mitad de los pacientes con antidepresivos. En otro estudio más reciente, publicado en la revista Annals of General Psychiatry en junio de 2022, “Emotional blunting in patients with depression. Part IV: differences between patient and physician perceptions”, los profesionales de la salud reportaron que el 45% de sus pacientes experimentaron embotamiento emocional y que un 39% consideraron abandonar el tratamiento por este motivo. La cifra es demasiado alta para que sea un tema del que no se habla en los consultorios y entre pacientes, más en estos tiempos en que se promueve la “importancia de la salud mental”. Eso se dice mucho y todo el tiempo, como si solo repetirlo, mágicamente, ayudara en algo. Lo que no encuentro son las conversaciones reales que tanto se pregona que deberíamos tener.

Antes de escribir esto, nunca había escuchado o leído acerca de la imposibilidad de llorar como efecto secundario de los medicamentos antidepresivos. Llegué a pensar que quizá me había vuelto demasiado frío, indiferente; incluso que mi insensibilidad me había convertido en una mala persona. Buscando respuestas, quise saber si alguien más pasaba por lo mismo y publiqué un mensaje en Facebook: “Estoy buscando entrevistar a personas que estén o hayan estado en tratamiento psiquiátrico y que, como efecto secundario, hayan dejado de poder llorar”.

Para mi asombro y contra toda expectativa, en un par de horas ya tenía más de diez personas entre mis conocidos que padecían lo mismo que yo. El resto de la noche y el día siguiente llegaron notificaciones y mensajes de personas con ganas de compartir sus testimonios.

Decidí organizar una videollamada entre los interesados. Titulé el evento “El club de quienes no pueden llorar”. Se conectaron siete personas, todas mujeres. Según el estudio realizado por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford y el Institut de Recherches Internationales Servier IRIS, el porcentaje de embotamiento emocional en los hombres es de 52% frente al 44% de mujeres, pero apenas tres hombres comentaron mi post y ninguno de ellos se sumó al encuentro. El machismo parece ser otro elemento que complica aún más el tratamiento de hombres que crecimos escuchando que “los hombres no lloran”. Los resultados son devastadores. Según datos del Inegi de 2023, los hombres acumulan el 81.1% de los suicidios en México. Los hombres no lloramos con y sin antidepresivos, y no hablar de esta situación ni saber manejar nuestras emociones nos está matando.

Recientemente tuve otro día triste y caí en cuenta que olvidé tomar mi medicamento. Creí que quizá por omitir esa dosis podría llorar, pero no logré conectar mi cuerpo con la tristeza. Con el embotamiento emocional sé que algo es triste con la razón, pero no hay nada en mi interior que pueda sentirlo. Pensé que el mecanismo del llanto se me había atrofiado para siempre, y aún hoy me pregunto si conservo la capacidad para llorar.

{{ linea }}

No siempre fue así. Recuerdo que una mañana en mis primeros años de primaria me solté a llorar por la muerte de todos los humanos del mundo. Estaba bajando por las escaleras de piedra volcánica cuando recordé algo que nos había dicho la maestra en clase: en el mundo cada día morían miles de personas. No comprendía cómo podíamos vivir sin llorar cada una de esas muertes. Era aún peor, no llorábamos por la muerte de cada mexicano, ni por las de nuestra colonia. ¿No nos volvía eso unos seres insensibles y despiadados? En mi mente de niño así era. Mientras bajaba cada escalón hacia el patio del recreo, del otro lado del planeta alguien dejaba de existir y yo le dedicaba mis lágrimas. Lo correcto era vivir llorando por la muerte de cada ser humano. Aunque de tanto llorar nos extinguiremos, era lo correcto. Antes de llegar al último escalón ya había llorado por todas las muertes del mundo ocurridas en esos segundos. Lo hice hasta quedar exhausto y no volví a llorar por las muertes anónimas en muchos años.

No recordaba esta anécdota hasta una mañana de pandemia en que me llenó de horror descubrirme revisando el número de muertos por covid-19 en el mundo, como quién revisa el estado del clima o los resultados de un partido de poca importancia. La pandemia fue lo más cercano que ha estado la humanidad a ese mundo que imaginé cuando era niño. Lloramos por todas y cada una de las muertes posibles.

Recuerdo que también lloraba por otros motivos, como la ternura. Caminando por el Zócalo de la mano de mi mamá me solté a llorar al ver a un adulto mayor, encorvado y de pasos lentos, comer un helado de limón en vaso. Durante mucho tiempo solo recordar esa escena hacía que me salieran lágrimas, sin entender siquiera el motivo por el que se me mojaban las mejillas. Eso fue hasta que, después de numerosos ataques de pánico que terminaron en citas urgentes con psiquiatras, me recetaron Prozac en jarabe a los 11 años. Aún conservo la receta. Recuerdo los años de tratamiento como los más felices de mi vida, de una alegría que desentona con años anteriores y los que vendrían. Inducido por el fármaco escribí mis primeros cuentos con un entusiasmo que en este momento me parece que rayaba en la manía.

Al morir mi padre repentinamente en 2006, mamá nos dio la noticia y recuerdo que lloró tanto que terminó en el piso en posición fetal. Entonces mi tía que la acompañaba notó algo en lo que no había reparado:

—Mijo, ¿por qué no lloras?, ¿qué no querías a tu papi?

Ya no estaba en tratamiento con antidepresivos, pero por más que abrí y cerré mis ojos con fuerza no me salió ni una sola lágrima, tampoco brotaron durante el funeral ni en los meses siguientes. Hasta la fecha me pregunto si lo quise lo suficiente. No lloré su muerte hasta tres años después, bajando por las escaleras de mi casa. Ahora que lo escribo caigo en cuenta de que solo puedo llorar en las escaleras, siempre bajando. Hay algo en el acto de escribir y descender que me permite descongelar mi tristeza.

{{ linea }}

Empecé el encuentro virtual del nuevo club diciendo que toda decisión sobre el tratamiento psiquiátrico debe ser supervisada por un médico especialista, pero que también es importante hablar entre nosotros lo que vivimos como pacientes. Expliqué que la intención de este texto es poner en conversación lo que tantos experimentamos en silencio, y que nuestras palabras acompañen a quienes se sientan identificados. Todo esto lo dije aletargado, con ojos que desean seguir durmiendo a pesar de ser las cinco de la tarde. En el video me noto aún bajo los efectos de mi medicamento: mirada caída, semblante inexpresivo y movimientos lentos.

La primera en animarse a compartir su testimonio fue Pamela Postmorten, su nombre artístico que define como “una muerte emocional”. Tiene la cámara apagada y una imagen tierna de dos personajes de anime besándose. Pertenece a la generación X y lleva dos años en tratamiento psiquiátrico después de que le diagnosticaran distimia, esa depresión persistente que nunca abandona al paciente. “No es como que no tengas problemas, sino que literalmente no eres capaz de sentirlos”, cuenta al hablar de la experiencia de no poder llorar. Cuando Pamela no puede llorar, sus neuronas espejo, las mismas que contagian los bostezos, sienten alivio al ver videos de personas llorando o pinturas de gatos tristes.

Pamela recuerda que al inicio del tratamiento le dijo a su pareja: “Siento algo extraño, como que no soy totalmente yo”, y aclara: “No en el sentido de que me haya enamorado de mi tristeza, sino que sentía que ya no tenía el círculo completo de las emociones”. Esto le trajo mucho malestar, sobre todo el año en que murieron tres de sus abuelos y no pudo llorarlos “Quería llorar porque sí tenía una razón, pero no podía hacerlo. Tenía que forzarme. Era incómodo no poder disfrutar del luto. Siento que es parte de la alegría también la tristeza, borrarla completamente no se me hace sano”.

La segunda en hablar es Anel. En su cámara aparece frente a una pared con un hamaquero del que cuelga un atrapasueños. Estudió artes y también le gusta escribir. Antes de acudir con un psiquiatra intentó otras alternativas para tratar su depresión: CBD, dietas, masajes, reiki, tés, ejercicio y terapia psicológica. Fue la psicóloga quien le recomendó acudir al psiquiatra.

En la única consulta psiquiátrica que ha tenido le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo, en el que quien lo padece se enfrenta a una serie de obsesiones que solo calman las compulsiones: como revisar una y otra vez que la puerta este bien cerrada o tener la necesidad apremiante de revisar en la madrugada que no esté abierta la llave de la estufa. En esa sesión el médico le recetó un ansiolítico y un antidepresivo durante seis meses, y luego le indicó que debía volver a consulta. Anel no volvió y lleva un año tomando antidepresivos sin seguimiento médico. Esto le genera culpa, no sabe si es correcto, pero el precio de las consultas es demasiado elevado para la bibliotecaria de una secundaria. Recuerda que después de dos semanas de consumir el antidepresivo: “Fue tan impresionante no sentir esa presión en el cerebro… No es que no sientas las cosas, solo se duerme un poquito esa intensidad tan fuerte con la que se sobrerreacciona a las emociones”.

Anel comparte su pantalla y nos muestra en su cuenta de Instagram las fotografías artísticas que realizó durante la etapa en que empezó a perder la capacidad para llorar por el medicamento. En la biblioteca en la que trabajaba tenía a la mano papeles, hojas negras y clips de oficina para realizar pequeñas esculturas. Con los sentimientos entumecidos, retorcía los clips hasta que lograba expresar una emoción y encontrar ese “algo” que sentía perdido. Me identifico. A falta de emociones retuerzo palabras hasta que "algo" aparece. Escribo frente a la computadora y alcanzo a ver el reflejo de mi rostro inexpresivo, soltando palabras que no siento, pero por las que recibo correos y mensajes. Cuando escribí sobre Sanborns y la muerte de mi padre, personas desconocidas me dijeron que lloraron mientras me leían. A lo que puedo aspirar es a que alguien más lloré las lágrimas que yo no puedo.

{{ linea }}

Me reuní con el psiquiatra Arturo Bravo Gorena en su consultorio ubicado en una de las colonias más antiguas de Mérida, Yucatán. Al entrar vi un enorme cuadro de una barca de madera sobre un mar azul que recuerda un mar profundo. Aunque vengo como entrevistador me siento en el sillón de los pacientes. La silla del doctor está a la derecha, por lo que puedo ver el cuadro completo y alcanzo a notar que, en la punta de la pequeña barca, con espacio para dos personas, está escrito en rojo “Corazón Partío”, como la canción de Alejandro Sanz, que le regaló su amiga, la pintora Tania Cámara. Arturo tiene una barba blanca de capitán de barco y es aficionado a la navegación. Aunque nos encontramos a algunos kilómetros de la playa, me pregunto cuántos de sus pacientes han viajado en esa misma barca del lienzo y todo lo que han recorrido buscando solucionar sus vidas.

Arturo es cuidadoso con sus palabras y me pide que no utilice la grabadora. Comienza diciendo que el paciente decide someterse a un tratamiento con tal de que le quiten el sufrimiento. El riesgo de evitar el dolor, que es parte de la vida, es desconectarse de uno mismo y que eso produzca una sensación de vacío existencial. Mientras releo mis apuntes, yo agradezco tener la escritura como algo que me da sentido, mi bote salvavidas. El doctor dice que los medicamentos anestesian los sentimientos y que los sentimientos son los foquitos que necesita un avión para aterrizar a medianoche. Pero puntualiza que no todo es blanco y negro. Hay personas que sufren tanto que necesitan dejar de sentir. Dice que cuando alguien toma un antidepresivo es porque no quiere sentir el sufrimiento, dejar de llorar no es un efecto secundario del fármaco, sino uno directo. Arturo está a favor de usar todos los recursos disponibles para aliviar el sufrimiento humano, incluyendo los fármacos, siempre que el paciente elija de manera informada y libre el recurso que le conviene utilizar en su tratamiento.

Arturo, crítico del sistema de clasificación de los trastornos mentales, apunta que las medicinas son estructuras de poder y eso es algo que no podemos perder de vista. Después me dirá que las farmacéuticas influyen en la formación y aprendizaje de los psiquiatras, y que la meta de las farmacéuticas es vender y generar ganancias. Según un estudio "Undisclosed financial conflicts of interest in DSM-5-TR: cross sectional analysis" publicado en el 2024, en la prestigiosa revista British Medical Journal: de los 168 especialistas que participaron en esta quinta, y última, edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (mejor conocido como DSM, por sus siglas en inglés), 92 eran psiquiatras de Estados Unidos. El estudio concluyó que el 60% de estos médicos recibió dinero de la industria farmacéutica, acumulando un total de 14.2 millones de dólares. Lo que deja al descubierto un claro conflicto de interés entre farmacéuticas y los profesionales que elaboraron el DSM. Teniendo en cuenta que este manual es indispensable en la formación y guía para los psiquiatras en formación, ante esta estructura de poder corrompida y conflictos de intereses, el especialista puede hacer una diferencia escuchando al paciente. Según dice Arturo, los médicos, además de recetar, deberían escuchar. Deben ser un guía para que el paciente aprenda a cuidarse y, cuando sea adecuado, reducir el consumo de medicamentos.

El viaje en la barca Corazón Partío había sido apacible, hasta que el capitán Bravo Gorena de golpe nos adentra en mares turbulentos al preguntar:

—¿Tú qué quieres?

En automático respondí:

—Volver a sentir.

—Si estás dispuesto a sentir debes preguntarte: ¿estoy en el mejor momento para manejar algo que me hacía sufrir?

Mi primera reacción es decir que no. Duermo la mayor parte del día, muchas veces hago una sola comida y me cuesta mantener el orden hasta en las actividades cotidianas. Aunque sigo dudando, sé que no estoy en el mejor momento para hacerlo.

Arturo continúa diciéndome que, si alguien que nunca ha corrido, corre una carrera de diez kilómetros, está frito. Sugiere atreverse a mejorar poco a poco las condiciones para vivir y, con acompañamiento profesional, hacer cambios en la medicación.

Suena el timbre y es hora de volver a tierra firme y permitirle a la paciente que espera afuera que aborde el barco. Al día siguiente le pido a Arturo una fotografía del cuadro y que me cuente de él, a lo que el doctor me respondió como epílogo de nuestro encuentro: “El mar es la vida y a veces somos como barcos a la deriva y con el corazón partío. Construir herramientas para vivir es como hacerse de unas velas, orza y timón, y poder navegar… siempre acotado por los elementos [la fuerza del mar y del viento]”.

El medicamento me ha mantenido a flote, pero si quiero desplegar las velas y tomar el timón que me dirija a una vida en la que pueda procurar mi escritura y a las personas que amo, debo aprender y conocer la fuerza de la corriente de las lágrimas que no lloro: agua y sal que no veo, pero que en el fondo marcan un camino que debo descubrir. Si aspiro a algún día bajar la dosis para dejar caer un par de lágrimas, antes tengo que aprender a navegar.

{{ linea }}

Durante el encuentro del Club, Chivi, una educadora de 57 años, relata que siempre fue muy llorona. Cuando era niña y escuchaba el himno nacional cantado por toda la escuela se le salían las lágrimas. Años después, cuando acudía a los festivales de sus hijos, el solo verlos la hacía llorar. Incluso llevaba lentes oscuros para disimular el llanto que incomodaba a uno de sus hijos, pero él le decía: “Tus lentes no me engañan, estás llorando”. El día que su hijo se graduó de sexto de primaria, a Chivi le dolió la garganta por aguantar tremendo llanto con tal de complacer al festejado.

Chivi tiene ojos grandes detrás de unos lentes transparentes y aretes dorados. Lleva el pelo corto porque la artritis le genera dolor al peinarse. Recuerda que cuando comenzó a tener problemas de salud todos los estudios y análisis salían en rangos saludables. Fue hasta que hace veinte años, el día de su cumpleaños, su doctor le dijo: “Tu problema se llama depresión”. Ella quedó atónita. En ese tiempo no se hablaba tanto de depresión y ella era una mujer sociable, platicadora, que organizaba fiestas y eventos con la familia y amigos de la escuela en la que trabajaba. Aunque reconoce que al mismo tiempo se sentía agotada, irritable y con ganas de dormir todo el día. Comenzó a entender que tal vez algo andaba mal cuando en el trabajo olvidó frases de las canciones que cantaba a los alumnos, a quienes a veces confundía de nombre.

Además de depresión, con el tiempo le diagnosticaron hipotiroidismo, fibromialgia, artritis reumatoide, afecciones que también ocasionan depresión. Tomaba hasta diez medicamentos al día, incluyendo el antidepresivo. Hace dos años tuvo un grupo muy difícil y le desesperó no poder llorar, aunque lo intentaba. “De pronto me quede seca, me quede con el corazón duro, sin sentir ni llorar”.

También existen casos como el de Yoshira, en los que la decisión de dejar el medicamento y volver a llorar no estuvo en sus manos ni en las de su psiquiatra. En 2022 la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) cerró las plantas productivas de Psicofarma por diversas irregularidades, dejando sin medicamentos psiquiátricos a miles de pacientes. Yoshira, que llevaba diez años de tratamiento, fue uno de ellos. “El laboratorio dejó de producir ciertos medicamentos y no podía conseguir mi medicina, por fortuna el ejercicio y los cambios de estilo de vida me funcionaron y desde entonces no consumo medicamentos”, dice. Yoshira tuvo suerte, en medios nacionales se registraron afectaciones graves a pacientes ocasionados por el desabasto. Volvió a llorar, pero recuerda que dejar de hacerlo fue necesario en su momento: “Es como estar dopada, pero también la agradecía, es un gran alivio dejar de sentir cuando tienes demasiado dolor”.

La primera persona en contactarme después de mi publicación en Facebook fue Gaomy. En los mensajes me relató que cuando se descubre diciendo que se siente cansada es porque no ha asimilado que está triste. Dejar de llorar y los vientos secos de Chihuahua le resecan tanto los ojos que suele utilizar gotas. Ella me recomienda tener un botecito de gotas artificiales para usarlas cuando me sienta triste. Encuentro sosiego en sus mensajes cuando leo: “No somos más fríos ni más fuertes; son los medicamentos”. A Gaomy solo la ira acumulada puede hacerla llorar un par de lágrimas que atesora. Me identifico. Antes de despedirnos le agradecí y le hice una promesa que no puedo cumplir: pronto volveremos a llorar. Ella responde que escribir es una forma y probablemente tiene razón: escribimos todo lo que no podemos llorar.

Una eminencia de médico al que respeto y admiro me dijo que es muy probable que tenga que estar medicado durante toda mi vida. Me quedan los bostezos, las únicas lágrimas que he soltado estos últimos años han sido bostezando. Esas lágrimas de cansancio que corren por mis mejillas me dan paz. Acaso algún día llore todo lo que llevo guardado o jamás volveré a llorar por la muerte de todos los humanos del mundo, ni de ternura al ver a una persona de la tercera edad disfrutar un helado. Pero ahora, además de bostezar, puedo colocarme lágrimas artificiales cuando me sienta triste o ver las recopilaciones de personas llorando o pinturas de gatos tristes. También puedo escribir mucho, escribir todo lo que no he llorado.

Hace unos meses estuve a punto de soltar una lágrima desesperado por mi depresión, las deudas y mi intento de vivir de la escritura. Mi novia me consoló y ahuyentó esas gotas tan preciadas. No le guardo rencor. Si no fuera por esas lágrimas que no lloré no habría tenido necesidad de escribir este texto. Quizá el susurro de las teclas durante las madrugadas sea mi manera de llorar. La forma de descifrar el cauce que dibuja una gota de agua y 0.9% de cloruro de sodio que corre en mi interior. Finalmente, las letras son como las lágrimas: comunican, liberan y, a veces, sanan.

Saber que no soy el único y que no estoy solo me dio la contención que no había encontrado antes de escribir esto. Ahora pertenezco a un club, y si quien lee estas palabras, este llanto disfrazado de letras, se siente identificado, le extiendo la bienvenida al Club de los que no Pueden Llorar.

{{ linea }}

¿Recuerdas la última vez que lloraste? ¿Ha habido momentos dolorosos en los que te sorprendió no haber soltado una sola lágrima? ¿Te sientas desconectado de tus emociones? ¡No estás solo! Eres, acaso, miembro de un club no tan subterráneo.

Hace unos meses estuve a punto de soltar una lágrima. Acostado en mi colchón sin sábanas, mirando la pared, hice todo por concentrarme y dejar correr esa gota. Dejó de importarme mi desgracia personal, me concentré en la promesa de esa sola lágrima. En palabras de Rosario Castellanos: “El llanto es en mí un mecanismo descompuesto”. Mi maquinaría del llanto se detuvo hace tanto que necesitaba de toda mi atención para lograrlo. Los engranajes comenzaron a funcionar. Mi estómago se hizo piedra, volví a sentir un nudo en la garganta, el calor en los ojos. Justo antes de que cayera esa lágrima, cuando ya casi asomaba, desde el otro lado del teléfono mi novia me consoló y la lágrima soñada volvió a esconderse para no volver. La tristeza dejó de relacionarse con mis deudas y con el sentirme incapaz de vivir solo. Ahora lamento no poder llorar, no poder siquiera sentir la tristeza.

Algunas personas piensan que soy fuerte porque no lloro en los funerales, no me tiembla la voz en las salas de urgencia ni me rompo durante las despedidas en los aeropuertos. Lo que no saben es que no puedo llorar por culpa de mis antidepresivos. Aunque resulte paradójico, en alguien diagnosticado con depresión severa, lo que más deseo en la vida es volver a llorar. Fantaseo con el día en que logre quebrarme y suelte todo el dolor acumulado. Lo deseo con tanta fuerza, lo necesito tanto, que a veces lloro en mis sueños y despierto aliviado.

Según la investigación de 2017 Emotional blunting with antidepressant treatments: A survey among depressed patients, realizada por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford y el Oxford Health NHS Foundation Trust, junto al Institut de Recherches Internationales Servier IRIS de Francia, el embotamiento emocional, que incluye la incapacidad de llorar o experimentar emociones positivas y negativas, afecta a la mitad de los pacientes con antidepresivos. En otro estudio más reciente, publicado en la revista Annals of General Psychiatry en junio de 2022, “Emotional blunting in patients with depression. Part IV: differences between patient and physician perceptions”, los profesionales de la salud reportaron que el 45% de sus pacientes experimentaron embotamiento emocional y que un 39% consideraron abandonar el tratamiento por este motivo. La cifra es demasiado alta para que sea un tema del que no se habla en los consultorios y entre pacientes, más en estos tiempos en que se promueve la “importancia de la salud mental”. Eso se dice mucho y todo el tiempo, como si solo repetirlo, mágicamente, ayudara en algo. Lo que no encuentro son las conversaciones reales que tanto se pregona que deberíamos tener.

Antes de escribir esto, nunca había escuchado o leído acerca de la imposibilidad de llorar como efecto secundario de los medicamentos antidepresivos. Llegué a pensar que quizá me había vuelto demasiado frío, indiferente; incluso que mi insensibilidad me había convertido en una mala persona. Buscando respuestas, quise saber si alguien más pasaba por lo mismo y publiqué un mensaje en Facebook: “Estoy buscando entrevistar a personas que estén o hayan estado en tratamiento psiquiátrico y que, como efecto secundario, hayan dejado de poder llorar”.

Para mi asombro y contra toda expectativa, en un par de horas ya tenía más de diez personas entre mis conocidos que padecían lo mismo que yo. El resto de la noche y el día siguiente llegaron notificaciones y mensajes de personas con ganas de compartir sus testimonios.

Decidí organizar una videollamada entre los interesados. Titulé el evento “El club de quienes no pueden llorar”. Se conectaron siete personas, todas mujeres. Según el estudio realizado por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford y el Institut de Recherches Internationales Servier IRIS, el porcentaje de embotamiento emocional en los hombres es de 52% frente al 44% de mujeres, pero apenas tres hombres comentaron mi post y ninguno de ellos se sumó al encuentro. El machismo parece ser otro elemento que complica aún más el tratamiento de hombres que crecimos escuchando que “los hombres no lloran”. Los resultados son devastadores. Según datos del Inegi de 2023, los hombres acumulan el 81.1% de los suicidios en México. Los hombres no lloramos con y sin antidepresivos, y no hablar de esta situación ni saber manejar nuestras emociones nos está matando.

Recientemente tuve otro día triste y caí en cuenta que olvidé tomar mi medicamento. Creí que quizá por omitir esa dosis podría llorar, pero no logré conectar mi cuerpo con la tristeza. Con el embotamiento emocional sé que algo es triste con la razón, pero no hay nada en mi interior que pueda sentirlo. Pensé que el mecanismo del llanto se me había atrofiado para siempre, y aún hoy me pregunto si conservo la capacidad para llorar.

{{ linea }}

No siempre fue así. Recuerdo que una mañana en mis primeros años de primaria me solté a llorar por la muerte de todos los humanos del mundo. Estaba bajando por las escaleras de piedra volcánica cuando recordé algo que nos había dicho la maestra en clase: en el mundo cada día morían miles de personas. No comprendía cómo podíamos vivir sin llorar cada una de esas muertes. Era aún peor, no llorábamos por la muerte de cada mexicano, ni por las de nuestra colonia. ¿No nos volvía eso unos seres insensibles y despiadados? En mi mente de niño así era. Mientras bajaba cada escalón hacia el patio del recreo, del otro lado del planeta alguien dejaba de existir y yo le dedicaba mis lágrimas. Lo correcto era vivir llorando por la muerte de cada ser humano. Aunque de tanto llorar nos extinguiremos, era lo correcto. Antes de llegar al último escalón ya había llorado por todas las muertes del mundo ocurridas en esos segundos. Lo hice hasta quedar exhausto y no volví a llorar por las muertes anónimas en muchos años.

No recordaba esta anécdota hasta una mañana de pandemia en que me llenó de horror descubrirme revisando el número de muertos por covid-19 en el mundo, como quién revisa el estado del clima o los resultados de un partido de poca importancia. La pandemia fue lo más cercano que ha estado la humanidad a ese mundo que imaginé cuando era niño. Lloramos por todas y cada una de las muertes posibles.

Recuerdo que también lloraba por otros motivos, como la ternura. Caminando por el Zócalo de la mano de mi mamá me solté a llorar al ver a un adulto mayor, encorvado y de pasos lentos, comer un helado de limón en vaso. Durante mucho tiempo solo recordar esa escena hacía que me salieran lágrimas, sin entender siquiera el motivo por el que se me mojaban las mejillas. Eso fue hasta que, después de numerosos ataques de pánico que terminaron en citas urgentes con psiquiatras, me recetaron Prozac en jarabe a los 11 años. Aún conservo la receta. Recuerdo los años de tratamiento como los más felices de mi vida, de una alegría que desentona con años anteriores y los que vendrían. Inducido por el fármaco escribí mis primeros cuentos con un entusiasmo que en este momento me parece que rayaba en la manía.

Al morir mi padre repentinamente en 2006, mamá nos dio la noticia y recuerdo que lloró tanto que terminó en el piso en posición fetal. Entonces mi tía que la acompañaba notó algo en lo que no había reparado:

—Mijo, ¿por qué no lloras?, ¿qué no querías a tu papi?

Ya no estaba en tratamiento con antidepresivos, pero por más que abrí y cerré mis ojos con fuerza no me salió ni una sola lágrima, tampoco brotaron durante el funeral ni en los meses siguientes. Hasta la fecha me pregunto si lo quise lo suficiente. No lloré su muerte hasta tres años después, bajando por las escaleras de mi casa. Ahora que lo escribo caigo en cuenta de que solo puedo llorar en las escaleras, siempre bajando. Hay algo en el acto de escribir y descender que me permite descongelar mi tristeza.

{{ linea }}

Empecé el encuentro virtual del nuevo club diciendo que toda decisión sobre el tratamiento psiquiátrico debe ser supervisada por un médico especialista, pero que también es importante hablar entre nosotros lo que vivimos como pacientes. Expliqué que la intención de este texto es poner en conversación lo que tantos experimentamos en silencio, y que nuestras palabras acompañen a quienes se sientan identificados. Todo esto lo dije aletargado, con ojos que desean seguir durmiendo a pesar de ser las cinco de la tarde. En el video me noto aún bajo los efectos de mi medicamento: mirada caída, semblante inexpresivo y movimientos lentos.

La primera en animarse a compartir su testimonio fue Pamela Postmorten, su nombre artístico que define como “una muerte emocional”. Tiene la cámara apagada y una imagen tierna de dos personajes de anime besándose. Pertenece a la generación X y lleva dos años en tratamiento psiquiátrico después de que le diagnosticaran distimia, esa depresión persistente que nunca abandona al paciente. “No es como que no tengas problemas, sino que literalmente no eres capaz de sentirlos”, cuenta al hablar de la experiencia de no poder llorar. Cuando Pamela no puede llorar, sus neuronas espejo, las mismas que contagian los bostezos, sienten alivio al ver videos de personas llorando o pinturas de gatos tristes.

Pamela recuerda que al inicio del tratamiento le dijo a su pareja: “Siento algo extraño, como que no soy totalmente yo”, y aclara: “No en el sentido de que me haya enamorado de mi tristeza, sino que sentía que ya no tenía el círculo completo de las emociones”. Esto le trajo mucho malestar, sobre todo el año en que murieron tres de sus abuelos y no pudo llorarlos “Quería llorar porque sí tenía una razón, pero no podía hacerlo. Tenía que forzarme. Era incómodo no poder disfrutar del luto. Siento que es parte de la alegría también la tristeza, borrarla completamente no se me hace sano”.

La segunda en hablar es Anel. En su cámara aparece frente a una pared con un hamaquero del que cuelga un atrapasueños. Estudió artes y también le gusta escribir. Antes de acudir con un psiquiatra intentó otras alternativas para tratar su depresión: CBD, dietas, masajes, reiki, tés, ejercicio y terapia psicológica. Fue la psicóloga quien le recomendó acudir al psiquiatra.