No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

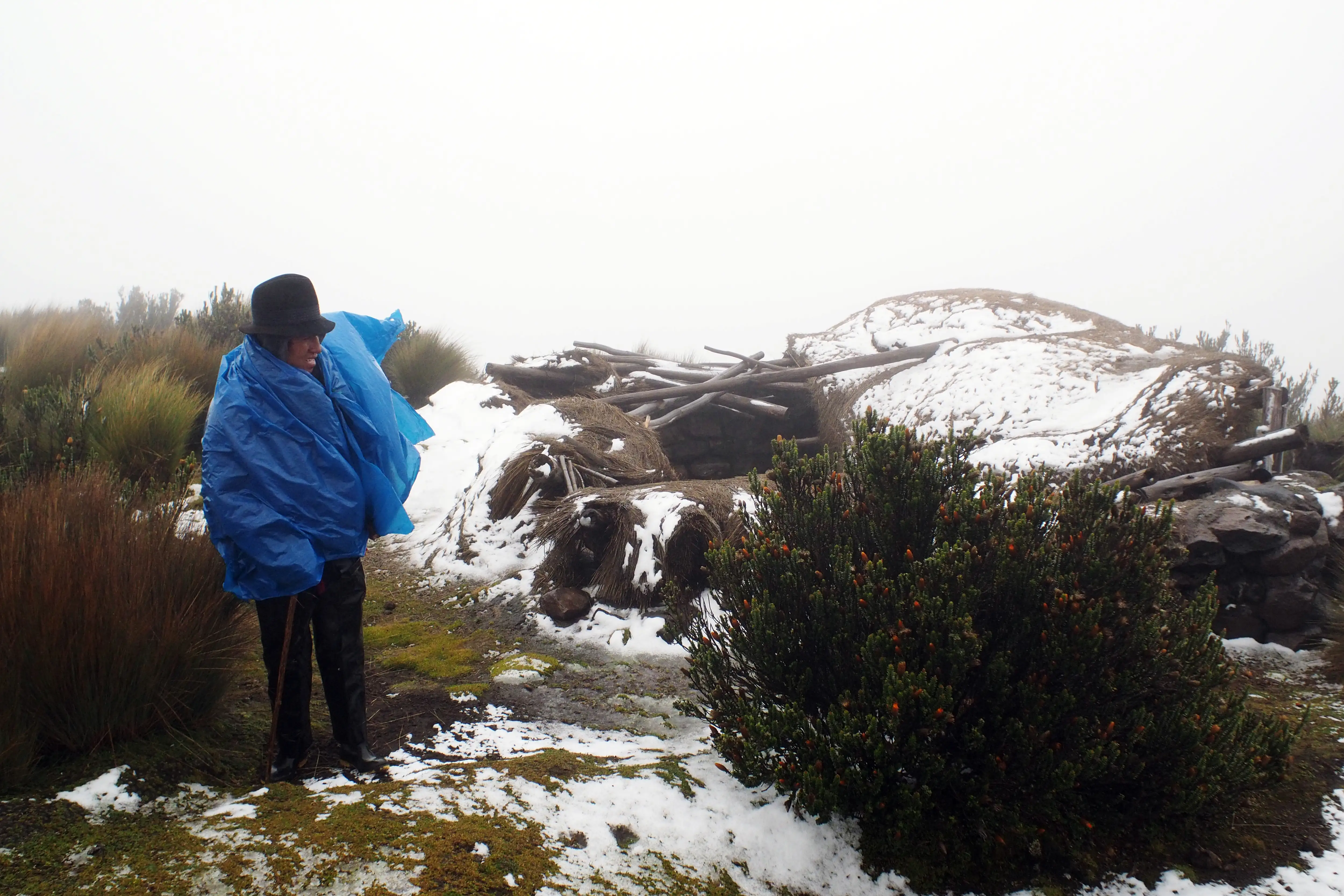

Juan Ushca y el burro Luis suben hacia el glaciar del Chimborazo, en un tramo a cerca de 4 000 metros de altura. Cumplen una encomienda que su suegro le lanzó una década atrás.

Este no es un caso más en la colección de oficios decrépitos pero encantadores que desaparecen en el vértigo de la vida moderna. Es, más bien, la historia de un mito vivo: el volcán Chimborazo, en Ecuador, y su conexión íntima con el único hombre que todavía saca de su entraña un regalo prodigioso: bloques de hielo glaciar.

Nueve años después, de camino al glaciar como cada semana, Juan Ushca recuerda que la primera vez que subió para extraer un bloque de hielo lo que sintió fue verdadera tristeza.

“Para mí fue difícil, muy triste, no fue como yo pensaba —me dice mientras tomamos un descanso luego de más de tres horas de caminata en el trayecto que nos llevará hasta los 4 600 metros de altitud en la cara sur del volcán más alto de Ecuador—. No sabía cómo cargar el hielo, a veces me vencía el peso. No sabía cómo ponerlo en el burrito, a veces le movía y ya le botaba nomás al suelo”.

Era una mañana de febrero de 2016, llovía y hacía más frío que de costumbre en esa zona de la provincia que lleva el mismo nombre que el volcán, cantón Guano, comunidad Cuatro Esquinas, donde nació y creció Juan Ushca y desde donde aquel día muy temprano caminó cuesta arriba para enfrentarse por primera vez al glaciar Reschreiter, el más grande del Chimborazo, nombrado así en honor del pintor alemán Rudolf Reschreiter que en 1903 visitó la cordillera de los Andes y replicó con témperas sobre lienzo la majestuosidad de varios volcanes.

Dos meses antes, a finales de 2015, el suegro de Juan, el famosísimo Baltazar Ushca (llevaban el mismo apellido, pero no eran parientes), quien aun después de muerto sigue detentando el título de “El último hielero del Chimborazo”, se había fracturado un tobillo cuando le cayó encima un bloque de hielo durante una de sus jornadas de trabajo en ese mismo glaciar. Baltazar Ushca tenía entonces 71 años y había empezado a los 15, impulsado por su padre, también hielero, en ese oficio que data de la época de la Colonia y que a lo largo del siglo XX reunió a unas 40 personas. Poco a poco esas personas murieron o se dedicaron a otras cosas, y más o menos a partir de 1980 Baltazar Ushca se quedó solo y decidió seguir porque sentía que tenía con la montaña una relación filial. Fue entonces el único y también el último de su estirpe desde ese año hasta aquel día de 2015 en que un bloque de hielo le rompió el tobillo.

Antes de la llegada de la refrigeración moderna, el hielo del Chimborazo se usó principalmente para mantener frescos los alimentos. Lo compraban comerciantes y clientes de ciudades aledañas, y tras la construcción del principal sistema ferroviario de Ecuador y la llegada del tren a Quito desde la Costa en 1908, empezaron a llegar también, más o menos frescos, pescados y mariscos a los que se acondicionaba con bloques de hielo del Chimborazo en la estación de Riobamba, la capital de la provincia donde se levanta el volcán. A medida que los hogares y los negocios adquirían sus propios refrigeradores, el servicio de los hieleros se hizo menos necesario y en consecuencia el oficio empezó a desaparecer.

Hoy, los bloques de hielo del nevado cuya cima a 6 263 metros sobre el nivel del mar es el punto más cercano al sol si se lo mide desde el centro de la Tierra; aquel que figura en el centro del escudo patrio de Ecuador; el que obsesionó a Alexander Von Humboldt y que a inicios del siglo XIX le permitió establecer que había una correlación de ecosistemas a iguales altitudes en todo el planeta; los bloques de hielo de semejante prodigio para la geología, la biología, la hidrología, la ecología, el montañismo, el paisajismo y la cosmovisión de los pueblos andinos terminan, desde que la refrigeración es cosa común, diluidos en jugos de frutas que se preparan en el mercado La Merced, en el centro de Riobamaba, y por los cuales se paga un dólar.

Pero un día dejó de haber hielo porque Baltazar se había lesionado, y fue cuando un vendedor de jugos se encontró en el centro de Riobamba con el yerno del viejo hielero y, tras quejarse por la falta de materia prima, le sugirió que tomara el puesto de su suegro para asegurar la provisión. Juan Ushca sabía que era una tarea esforzada porque algunas veces había caminado junto a su suegro hasta el glaciar, aunque nunca había tomado una herramienta para extraer un bloque; y sabía, sobre todo, que era una tarea ingrata y mal recompensada, y que la fama lograda por Baltazar a lo largo de los años no lo había sacado de la pobreza en la que siempre vivió, por lo que si en ese momento se le cruzó por la cabeza aceptar la sugerencia de aquel juguero no fue por ambición material, sino por honor.

Juan Ushca fue a visitar a su suegro, que convalecía en su pequeña mediagua con techo de zinc, apenas a unos metros de su propia mediagua, levantadas ambas sobre una loma en la comunidad Cuatro Esquinas, al pie del Chimborazo. Le llevó un plato con sopa y una bebida con avena porque lo quería como a un padre.

—Papá —le dijo—, están preguntando, dicen que traiga hielo.

—Yo estoy quebrado del pie —le respondió Baltazar en quichua, su lengua materna y la que mejor hablaba—, pero si es que vas a poder, anda tú hasta yo componerme. Ahí están mis burritos, dales de comer y anda a traer hielo.

No era una orden. Juan Ushca pudo haberse negado porque debía dedicarle tiempo a su vida como albañil, como obrero agrícola, como cuidador de animales, oficios que aún mantiene, pero quiso honrar la encomienda de su suegro. Dos meses más tarde, cuando logró juntar suficiente valor, tomó a Widinson y a Luis Guamán, como se llaman dos de los burros que acompañaban a Baltazar, y se fue a la montaña. Llovía y hacía más frío que de costumbre. Caminó unas cinco horas y, cuando llegó, se sintió torpe. El pico, la pala, el azadón y la barra en sus manos no respondían con la destreza con que resolvía sus tareas regulares en el campo. No le fue fácil remover las rocas, la nieve y la tierra para destajar el glaciar y llegar a la hondura donde el hielo es entraña. No le fue fácil primero darle forma de sarcófago a un bloque, ni luego partirlo en dos mitades, ni cargar esas dos mitades a la espalda unos metros cuesta abajo para envolverlas en paja y montarlas en el lomo de los burros, que allí esperaban, empapados y temblorosos, a que los cargaran. Nada le fue fácil a Juan: burros, hielo y él mismo terminaron en el piso.

“No fue como yo pensaba —me dice mientras comemos unos panes secos que su esposa le dio como cucayo para la travesía—. No fue como sabía trabajar Taita Baltazar. Todo me cogió de nuevo. Para mí fue una tristeza”.

Taita Baltazar convalecía de su lesión y, acaso sin saberlo todavía, se despedía de su mítico oficio porque a partir de ese momento nunca más volvería a bajar hielo de la montaña. Juan Ushca, en cambio, empezaba a convertirse en el último de los hieleros del Chimborazo, y tampoco estaba muy consciente de ello.

{{ linea }}

Hasta mediados del siglo XIX se consideraba que el Chimborazo era la montaña más alta del mundo, y eso provocó muchos intentos por conquistar su cima. Los altos Andes de Ecuador habían sido explorados por una misión geodésica franco-española entre 1735 y 1744, formada por los científicos Louis Godin, Pierre Bouguer y Charles Marie de La Condamine. En su ascenso al Chimborazo no pasaron de los 5 000 metros, por lo que la hazaña seguía siendo un reto. En junio de 1802, Alexander von Humboldt, el médico francés Aimé Bonpland y el aristócrata quiteño Carlos Montúfar hicieron su intento, pero desistieron al llegar a los 5 785 metros debido a los severos efectos del soroche y a la falta de equipamiento adecuado.

Los primeros que llegaron a la cumbre, décadas más tarde, en 1880, fueron el inglés Edward Whymper junto a los primos italianos Louis y Jean-Antoine Carrel. Ya que muchas personas dudaron de ese logro, Whymper volvió a subir ese mismo año, por un camino diferente, en compañía de los ecuatorianos David Beltrán y Francisco Campaña.

En aquella subida al Chimborazo, Humboldt no solo logró la mayor altitud alcanzada por un europeo hasta ese momento, sino que pese a las dificultades de la travesía pudo hacer observaciones importantes gracias a las cuales identificó diferencias en la vegetación a medida que la altitud cambiaba, lo que más tarde la ciencia definió como el concepto biogeográfico de la verticalidad andina. Humboldt, quien se convertiría en el científico y explorador más famoso de su época, notó que en los Andes había plantas semejantes a las de los bosques alemanes o los Alpes suizos, y concluyó que había una correlación de ecosistemas a iguales altitudes en todo el planeta; es decir, que todo en la naturaleza estaba conectado.

Publicó los resultados de su investigación en 1807 en su famoso Naturgemälde, una suerte de mapa ilustrado que muestra una sección transversal del Chimborazo con numerosas especies de plantas que se distribuyen en las distintas capas climáticas. En gran parte gracias a ese trabajo, una poderosa corriente en la ciencia occidental lo encumbró como un pensador definitivo. La obra que más lo exalta es La invención de la naturaleza, la portentosa biografía del explorador escrita por Andrea Wulf. En ella la autora germano-británica sostiene que, básicamente, Humboldt creó la forma en que entendemos la naturaleza, y llega a sugerir que el alemán descubrió el Chimborazo, cuando en realidad, como ha demostrado el español Juan Pimentel, historiador de la ciencia, fue el Chimborazo el que hizo posible a Humboldt, ya que su fama mundial se construyó, en gran medida, gracias a que se autoidentificó con ese volcán e hizo de él un emblema de la naturaleza tropical.

Sin negar que sus aportes fueron cruciales, con una mirada decolonial el historiador estadounidense Mark Thurner, y el historiador ecuatoriano Jorge Cañizares Esguerra, ambos especialistas en la obra de Humboldt, señalan que en la creación del mito del naturalista también tuvo que ver el ocultamiento de los saberes locales de los que se sirvió para realizar sus exploraciones y llegar a ciertas conclusiones. Aseguran, por ejemplo, que el mismo concepto biogeográfico de la verticalidad andina no fue creado por él, pues la idea de que la diversidad ecológica depende de la altitud fue formulada mucho antes en los Andes por naturalistas y cronistas del mundo hispánico. El primero de ellos habría sido el criollo peruano Antonio de León Pinelo al inicio del siglo XVII.

El Chimborazo fue también estímulo en el arte. Lo mencionaron en sus poemas Walt Whitman, Emily Dickinson, Ralph Waldo Emerson, Walter J. Turner, y es el centro de la obra más reconocida de Simón Bolívar, el poema en prosa Mi delirio por el Chimborazo, escrito entre 1822 y 1823, luego de haber liderado las independencias de Colombia, Venezuela y Ecuador. En él cuenta su ascenso al nevado y la ensoñación que tuvo cuando, al llegar a la cima, se encontró con el dios del tiempo y mantuvo con él un diálogo sobre la trascendencia de la vida y del proyecto independentista que dirigía. También para Bolívar la montaña cobró una dimensión mítica como hogar de los dioses.

Para los incas fue un santuario de altura. Según la leyenda, los habitantes de las estribaciones le ofrecían en sacrificio animales y doncellas, hijas de señores importantes, para asegurar la provisión del agua que bajaba de la montaña y controlar su furia, que se manifestaba con tormentas, granizadas, heladas y sequías.

No se conoce con certeza el significado de la palabra chimborazo. Se dice que puede venir del idioma cayapa, en la que significaría “gran señora de la nieve", o del quichua: “nevado caliente”, por los vocablos chinú, caliente o candente; y rase, nevado. O también, con menos precisión lingüística, que podría ser "dios del hielo" o "viento sagrado de la luna".

Una vez que se entendió que no es la montaña más alta del planeta respecto al nivel del mar, en el imaginario colectivo siguió generando un cierto orgullo por ser su cima el punto más cercano al Sol. Aunque, en realidad, la cumbre no está más cerca del Sol en términos de distancia radial, sino que está más alejada del centro de la Tierra que cualquier otro punto. La Tierra no es una esfera perfecta, sino un esferoide achatado, con un abultamiento en el ecuador, lo que hace que las montañas que están sobre la línea que separa los hemisferios, como el Chimborazo, estén más alejadas del centro de la Tierra. Midiéndolo de esa forma, su cima se encuentra a 6 384.4 kilómetros, casi dos kilómetros más arriba que la cima del Everest, que está a 6 382.9 kilómetros. Con mediciones desde el nivel del mar, el Everest, la montaña más alta del planeta, tiene 8 849 metros, o sea, 2 580 metros más que el Chimborazo, que mide 6 263 metros. La distancia desde el centro de la Tierra a la cima del Chimborazo es, entonces, mayor que la distancia a cualquier otro punto de la superficie terrestre, lo que lleva a la idea de que es el punto más cercano al Sol, aunque sea una interpretación popular.

{{ linea }}

Son las siete de la mañana de un sábado de mediados de enero de 2025. También ahora llueve y hace más frío que de costumbre. La casa de Juan tiene un cuarto amplio que es dormitorio, sala, cocina y comedor, y hay otros dos cuartos pequeños separados de ese por una cortina. La casa es oscura porque tiene pocas entradas de luz y porque el gris del bloque sin enlucir la envuelve en la penumbra. Hoy se ve aún más opaca porque el día está nublado. Allí viven, de manera estable, cinco personas, entre ellas su esposa, Carmen Ushca, y algunos de los tres hijos y los tres nietos que tienen. En el patio de tierra se pasean perros, un chancho y unas cuantas gallinas, y hay un gran tendedero repleto de ropa mojada que podría tardar días en secarse si el clima no mejora.

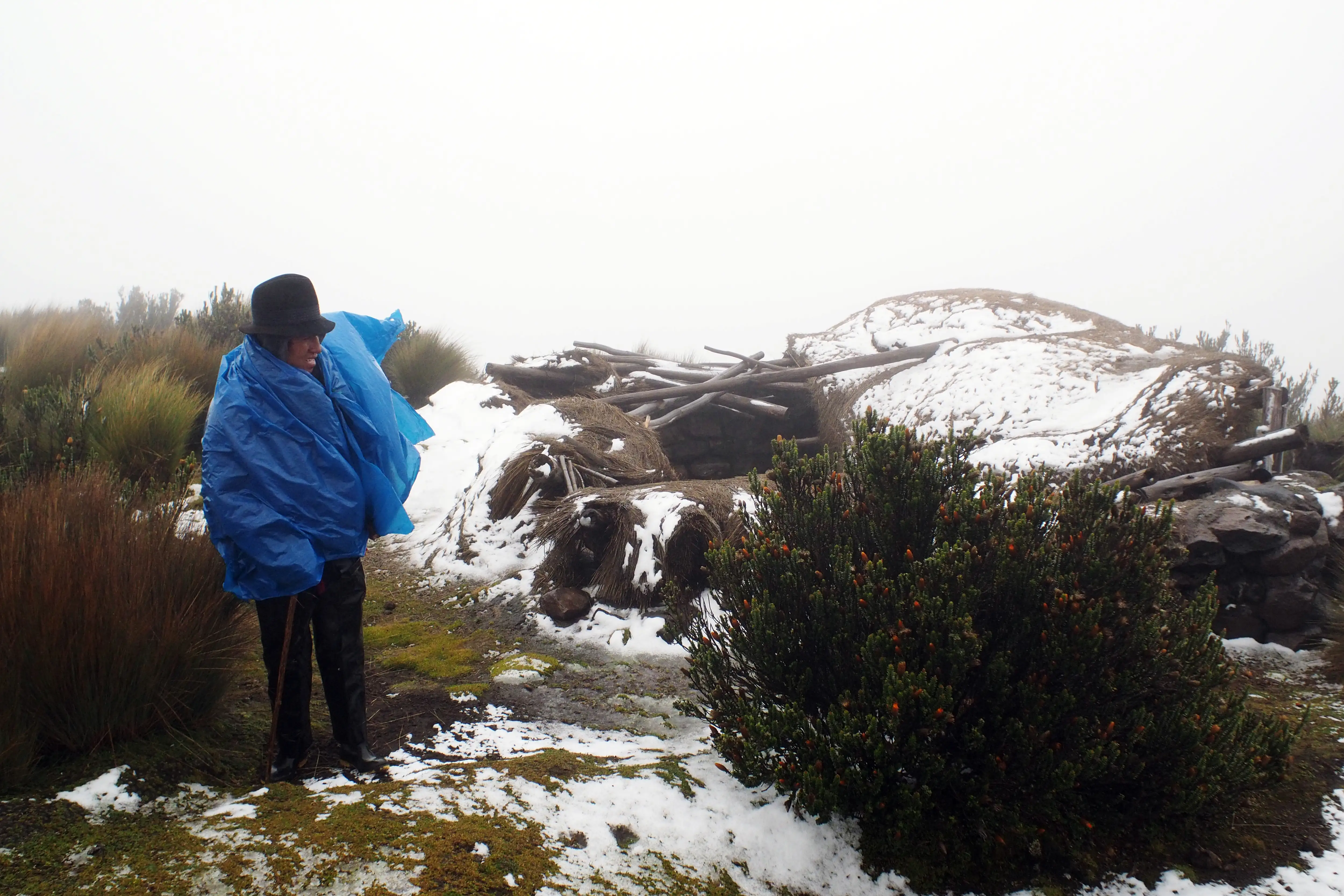

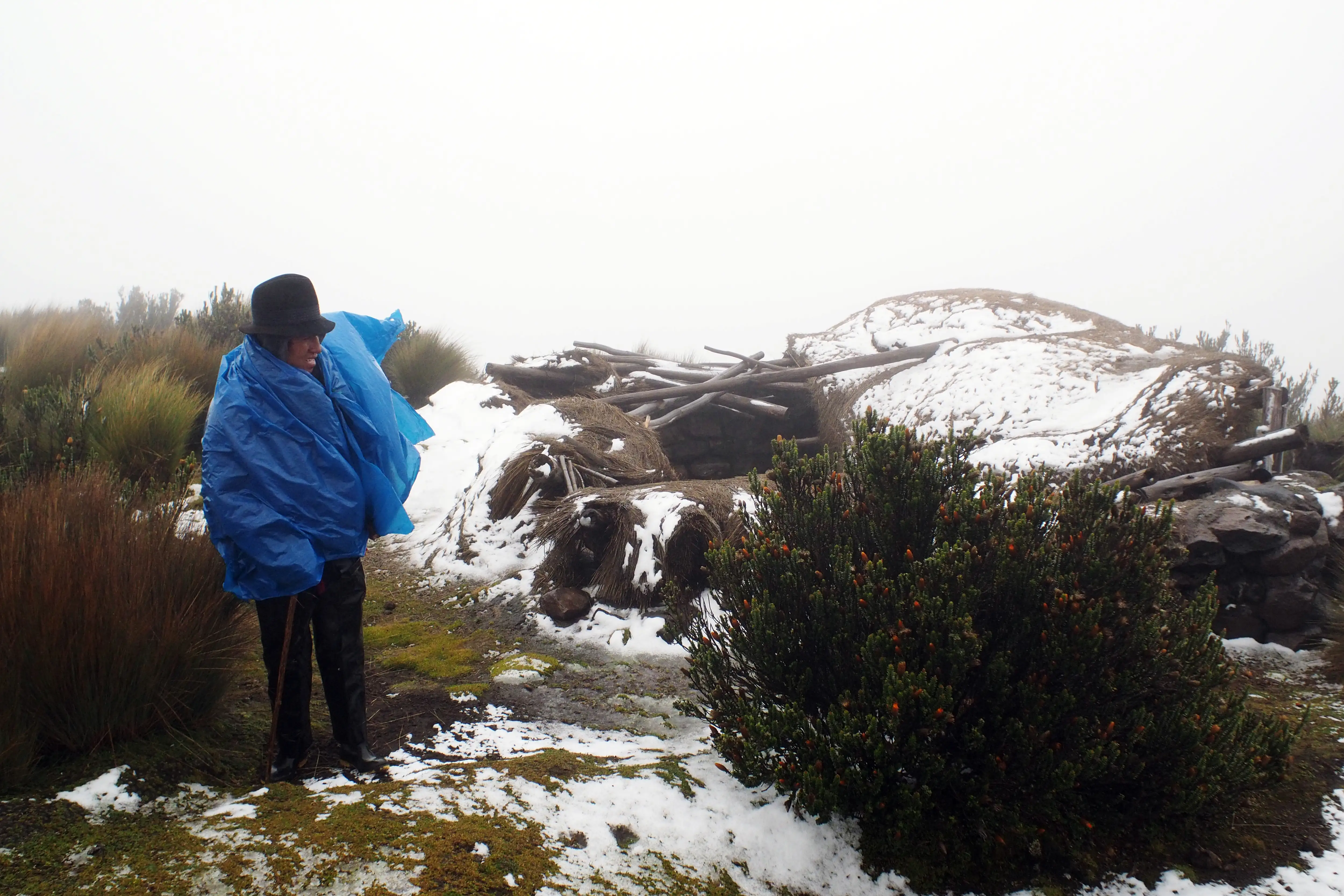

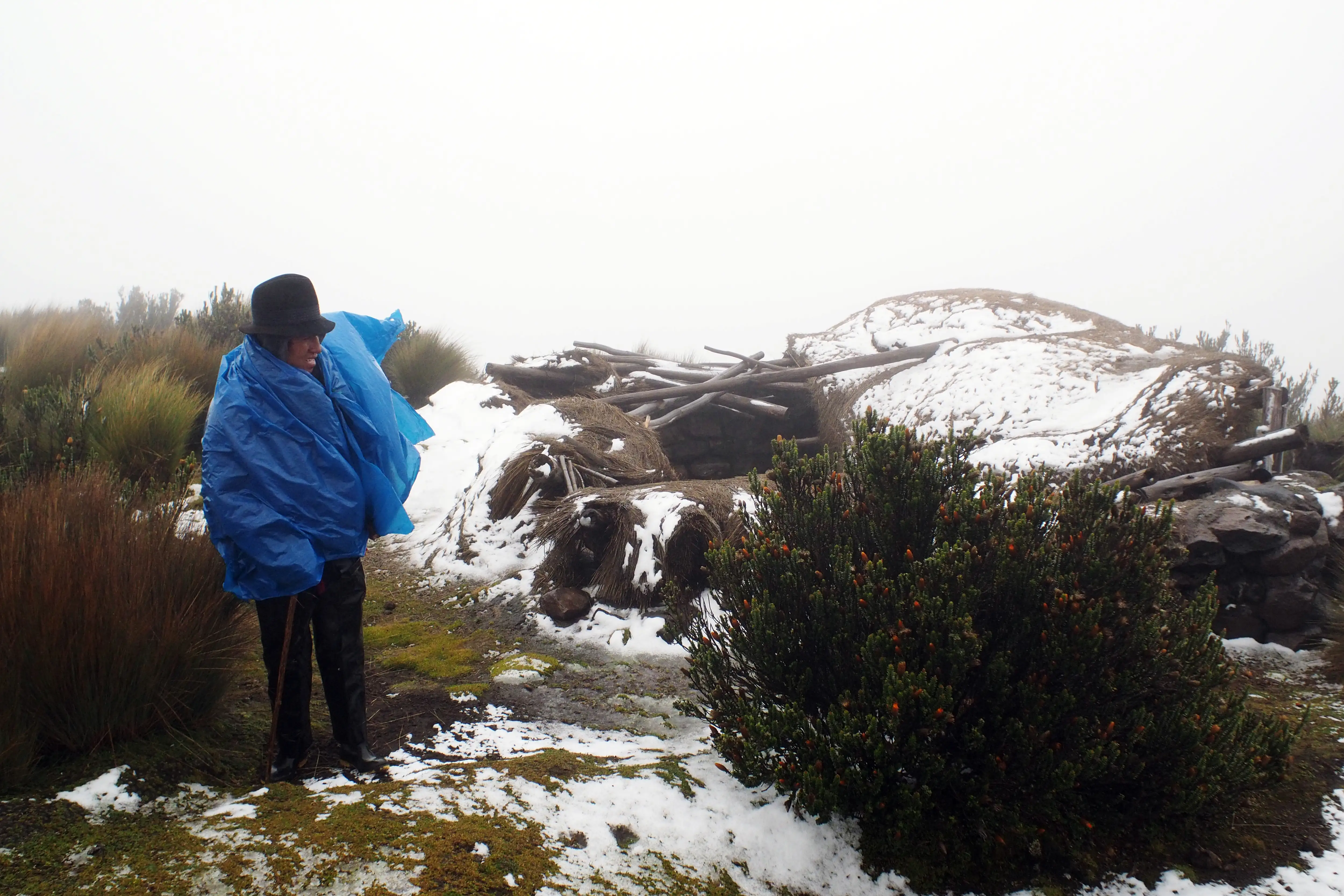

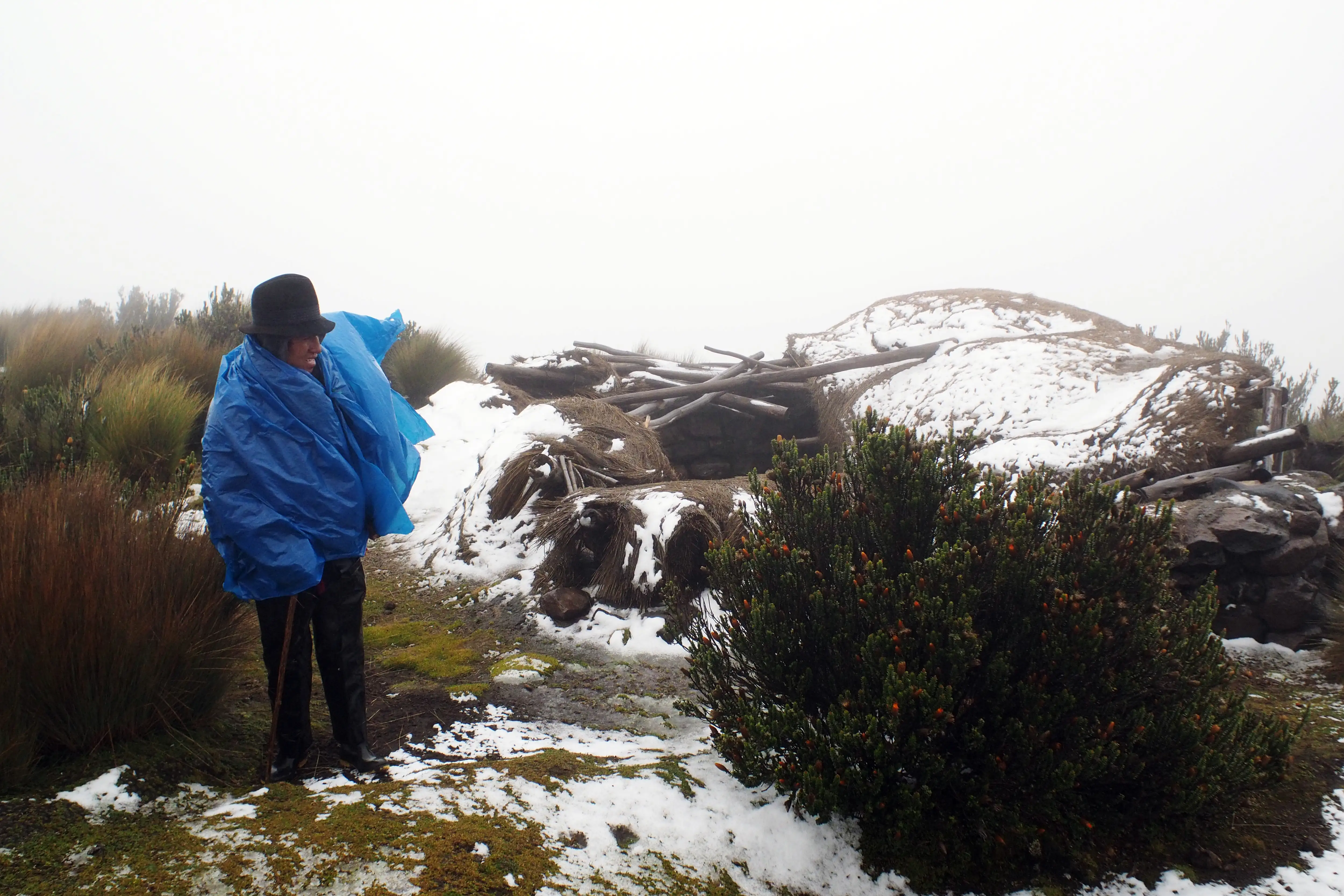

Juan Ushca, 49 años, un metro sesenta, la piel tiznada por el sol del páramo, las manos rudas como rocas volcánicas, lleva botas de caucho, un pantalón deportivo desgastado, cuatro capas ligeras (camisa, buzo, dos chaquetas), y más tarde se calzará su viejo poncho rojo de lana y otro de plástico azul que, más que poncho, parece una bolsa para la basura. Luego se pondrá un pantalón de caucho hecho con tubo de neumático, y protegerá con una bolsa blanca de plástico su sombrero negro de copa alta, propio de los indígenas de esa zona, descendientes de los puruháes, la etnia que en épocas prehispánicas pobló gran parte de la Sierra centro del actual Ecuador. La armadura del último hielero del Chimborazo tiene el modesto ajetreo de la vida diaria.

Su burro se llama Luis porque ese es el nombre de la persona a quien se lo compró hace 10 años. Luis vive y duerme a la intemperie en ese páramo a veces gentil y muchas veces agreste. No lleva herraduras, tiene el pelaje mojado y se terminará de empapar a medida que la lluvia arrecie. Juan acomoda sobre el lomo del burro apenas una bolsa de plástico, un retazo de alfombra y un costal. Sobre esa carcasa mustia descenderá el hielo del nevado más grande de Ecuador.

Desde la casa de Juan caminamos un tramo atravesado por los rieles del ferrocarril que hoy está en desuso. Luego empezamos el ascenso por el camino asfaltado que cruza las comunidades aledañas a Cuatro Esquinas. Hay movimiento, obreros agrícolas que suben y bajan en motos y en camionetas. Le tocan la bocina para saludarlo, él responde con un grito amistoso. Se acaba el asfaltado y empieza un camino de lodo, ya en la falda del volcán. A los costados hay sembradíos de papas, fréjol, habas, mellocos, y algunos de pasto para alimentar a las vacas que son pilar económico de la zona. Poca gente cuida esos campos debido al alto índice de emigración que afecta, principalmente, al sector rural de la provincia. Chimborazo suele figurar entre las tres más pobres de la Sierra, y el fenómeno migratorio no se ha detenido desde hace al menos 25 años. Varios parientes de Juan emigraron a Estados Unidos, pero él nunca se planteó esa posibilidad: “Aquí estoy tranquilito junto a mi familia. Vivo en mi casita propia, no pago ni arriendo”.

Al cabo de dos horas de caminata nos adentramos en el páramo por un sendero empedrado que algunas manos construyeron piedra a piedra para que los hieleros y sus animales de carga tuvieran un camino sólido y bien demarcado. La niebla se disipa brevemente y nos deja ver al fondo el glaciar, que parece no tan lejano, pero no hemos llegado ni a la mitad del camino. Estamos a 3 400 metros de altura y alrededor se ven todavía chuquiraguas, romerillos, los pétalos amarillos del ñáchag y los lilas del chocho silvestre, gran parte del repertorio botánico del páramo que deslumbró a Humboldt. La respiración se agita, pero el hielero ni siquiera jadea. Sus pasos fluyen como en un paseo ordinario.

—Juan, ¿usted no se cansa?

—No, yo ya estoy acostumbrado a andar así.

—¿Puede subir directo, sin hacer ninguna pausa?

—No, ninguna pausa. Así, despacito, despacito, subo nomás.

Como un guía de montaña o un deportista de altura, el hielero tiene una saturación de oxígeno mayor que la de una persona cualquiera. Con el ritmo impuesto por su mayor capacidad pulmonar, llegamos a la mitad del camino, un punto hasta el cual, cuando viene solo, llega montado en su burro.

Un estudio del Centro de Antropobiología y Genómica de Toulouse señala que los burros fueron domesticados por primera vez a partir de asnos salvajes hace unos 7 000 años en Kenia y el Cuerno de África. Durante los siguientes 2 500 años, esa especie domesticada se extendió por Europa y Asia, y se desarrollaron los linajes que se encuentran en la actualidad. Cuando en el tercer milenio antes de Cristo se dio un auge en el comercio de cobre para la fabricación de armas, herramientas y objetos ornamentales, fueron los burros los que transportaron las pesadas cargas, a lo largo de Mesopotamia y Egipto, del que fue el primer metal explotado en minas y manufacturado por el hombre.

Era tal el aprecio que se le tenía a la fortaleza del burro que más adelante, en el segundo milenio antes de Cristo, a manera de ritual se sacrificaban ejemplares y se los enterraba en los cimientos de edificios o templos para asegurar la solidez del lugar. Entre los siglos II y V, los considerados burros gigantes, que medían alrededor de un metro y medio de alto –los actuales miden en promedio un metro treinta-, tuvieron un papel determinante en la expansión del Imperio romano puesto que transportaban equipos y artefactos militares. Y ya en su época, un domingo que desde entonces quedaría como el domingo de ramos, Jesús entró en Jerusalén cabalgando un burro para mostrarse como un salvador pacífico y humilde y no como un conquistador poderoso que llegaba a caballo. Cristóbal Colón los habría introducido en América en 1496 cuando trajo cuatro machos y dos hembras.

Desde entonces, se dice de los burros que son sociables, dóciles y amistosos; que la posición de sus largas y graciosas orejas son inequívocos exponentes de su estado de ánimo, y que, contrariamente a la creencia de que son indolentes, torpes y testarudos, son muy inteligentes y sensibles. Bajo esa polaridad, que lo lleva de la humildad a la grandeza, de la supuesta torpeza a la férrea lealtad, habría que asumir, para tranquilidad de quienes lo observamos con lástima, que a Luis lo sostiene un cuerpo sólido y que quizá su mirada no sea triste, sino que solo tiene los ojos gachos.

En este punto del ascenso hay una casa abandonada donde alguna vez vivió el cuidador de un rebaño de alpacas que deben andar sueltas en el páramo. Cuando empieza el camino por entre el pajonal hacemos una parada importante para que Juan corte la paja con la que más tarde empacará los bloques de hielo. El cielo se aclara por un momento. El hielero se despoja de sus dos chaquetas livianas, toma su vieja hoz, que es la única herramienta que carga consigo, y se introduce en el espeso lecho de espigas doradas, que de tan largas sobrepasan su estatura. Las corta bruscamente con tajos certeros y acomoda varios montones. Unos son para los envoltorios del hielo, y con los otros forma las cuerdas con que amarrará los bloques. Para las poblaciones que viven alrededor del páramo, la paja es un recurso preciado que ayuda a satisfacer necesidades esenciales relacionadas con vivienda, alimentación y descanso. Se le aprovecha en la construcción, para techos o para mezclarla con barro y hacer adobes; para dormir sobre el piso cuando no hay colchón, y para cocinar cuando no hay leña.

Luis, mientras tanto, descansa y bebe del agua que se empoza en las almohadillas del páramo.

—¿Alguna vez el burrito se ha cansado y se ha quedado tirado por aquí?

—No, gracias a Dios. Desde que yo empecé a trabajar, no ha pasado nada, ni a los burritos ni a mí. Yo siempre salgo de la casa pidiendo a mi Dios para que no me pase nada.

Católico como gran parte de los habitantes que residen en las faldas del Chimborazo, Juan se encomienda a Dios antes que a los apus, los espíritus de la montaña que en la cosmovisión de los pueblos andinos protegen la vida y bendicen la tierra.

Retomamos la marcha con la carga de paja, pero cuando bordeamos los 4 000 metros de altura el panorama cambia y la sensación es que nos adentramos en una superficie lunar: rocas de todos los tamaños dispersas sobre tierra más o menos roja; grietas, desniveles, un decorado de humo blanco que llega, se extiende, se difumina y nos envuelve. La caminata es más bien silenciosa, abstraída, y junto con la respiración, agitada y carrasposa, cruje el lastre que pisamos. Juan y Luis van unos 50 metros por delante. Desde atrás admiro su estampa de personajes de historieta: el hombre y el animal, héroes austeros, caminando confiados ante un horizonte inmenso que sabrán domar.

Tras una hora y media en ese sendero, más de tres horas en total, llegamos a una cabaña que alguna vez sirvió como refugio y que ahora está desvencijada. Hacemos otra pausa. Comemos los panes secos que la esposa de Juan le envió, a los que les hemos puesto un poco de queso Camembert, que él prueba con agrado por primera vez. Y es entonces cuando recuerda, contándomelo por momentos con la voz temblorosa, que la primera vez que subió al Chimborazo para extraer hielo y cumplir con honor la encomienda de su suegro, lo que sintió fue infinita tristeza.

{{ linea }}

Taita Baltazar, taita Balticu, don Baltio, como le decían, medía un metro cincuenta, lo mismo que aquel bloque de hielo que le fracturó el tobillo. Era risueño y a veces hosco; macizo en su pequeñez, como sus burros con los que subía a la montaña dos veces por semana. Alguno murió al bajar del Chimborazo cargado de hielo, otro por ahí en el mismo páramo, otro de forma menos dramática al pie de la casa en Cuatro Esquinas. Se llamaban Gabriela, Moreno, y los de los últimos años, que aún viven, son July, Widinson y Luis Guamán. Los bautizó así en reconocimiento a quienes lo hicieron realmente famoso.

El programa de televisión Héroes verdaderos reunía a personajes conocidos con gente común, pero con vidas fascinantes. En 2010 invitaron a un cantante popular de nombre Widinson a que conociera la vida de Baltazar Ushca. Si hasta ese momento quedaba alguien que no había escuchado de Baltazar, ese reportaje le hizo conocerlo. Encariñados con el hielero tras esa experiencia, Widinson y la conductora de Héroes verdaderos, Yuly Maiocci, le regalaron a Baltazar dos burros, y él, en agradecimiento, los bautizó con sus nombres. Luis Guamán era un habitante de Guano, amigo de Widinson, que le sugirió al cantante que tomaran en cuenta a Baltazar para el programa, y que más tarde también le regaló un burro al hielero. Al tener tres animales de carga, Baltazar pudo transportar y vender más hielo, y eso hizo que su economía, cuando bordeaba los 70 años, allá por 2012, alcanzara el punto más favorable de su modesta vida: pudo enlucir y pintar el bloque crudo de su casa.

De Baltazar se habló mucho, se escribió mucho, se hicieron reportajes y películas. Una de ellas, The Last Ice Merchant, dirigida por el estadounidense Sandy Patch, se estrenó en 2012 en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York, y ahí estuvo Baltazar, acompañado de su hija Carmen, la esposa de Juan, ante una audiencia encantada. En 2017, a los 74 años, recibió un doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, organismo enfocado en programas de coaching y superación personal que se complace de haber otorgado esa distinción a más de 2 000 personas alrededor del mundo, desde actores y cantantes hasta el papa Francisco.

En 2020, cuando tenía 77 años, Baltazar finalizó su educación primaria bajo un programa de escolaridad tardía impulsado por el gobierno de la época. Desde turistas hasta políticos, todos quisieron tomarse una foto con el que era considerado “patrimonio vivo del Ecuador”. En el Municipio de Guano, donde trabajó como atracción turística desde que dejó de subir al Chimborazo, hay un museo, y en el museo un rincón dedicado a él, con una escultura en bronce de tamaño desproporcionado, unas cuantas fotografías y una urna de vidrio donde descansan, como un cuerpo disecado, el pico, la pala, el azadón y la barra de hierro con que trabajaba en el glaciar. Los visitantes se toman fotos junto a la parafernalia. Una guía habla de la fuerza del hielero, herencia del bravo pueblo puruhá, y menciona una leyenda colorida. Se dice que si una mujer joven camina sola por las faldas del volcán, este podría embarazarla, y que por esas cosas raras que tienen los apus, los niños resultantes podrían ser albinos. Así era el papá de Baltazar, rubio y con la barba blanca, por eso se decía que era hijo del taita Chimborazo. Baltazar, entonces, resultaba nieto del volcán. Pero nada de esto (la admiración, el pomposo estatus patrimonial, la leyenda, la épica del hombre y del animal, el realismo mágico) se tradujo en mejores condiciones de vida para él y su familia.

De los 56 años que Baltazar trabajó como hielero, 41 lo hizo en el Ecuador que tenía como moneda nacional el sucre; es decir, hasta el año 2000. Dos, tres sucres debieron haber sido algo en su momento, aunque tampoco tanto, y menos hacia el final del siglo pasado cuando, con el inminente arribo del proceso de dolarización, la economía terminó de desbaratarse y el tipo de cambio quedó en 25 000 sucres por cada dólar. O sea que lo que era mucho en sucres pasó a ser nada en dólares.

No todo el hielo milenario tiene un destino semejante. Artic Ice es una empresa de Groenlandia que toma hielo de los glaciares del Ártico, que llevan más de 100 000 años congelados, y lo vende a hoteles y restaurantes de lujo en Emiratos Árabes Unidos para que con él se preparen cócteles que cuestan una fortuna. No es raro que en Groenlandia los habitantes y hasta la industria del turismo usen hielo de los fiordos para enfriar diversas bebidas. Lo extraño es que esa empresa lo tome para enviarlo en un largo viaje en barco que deja una escandalosa huella de carbono y termina en tragos que solo pueden pagar los millonarios.

Ese hielo es recogido con grúas de los icebergs que se han desprendido de los glaciares conectados a la capa de hielo de Groenlandia. En barcos con contenedores especiales, lo transportan a Nuup Kangerlua, el fiordo que rodea Nuuk, la capital, donde se extrae el hielo negro; es decir, la parte más interna que no ha estado en contacto con superficie ni contaminación alguna de origen humano, por lo que estaría hecho, según lo promociona Artic Ice, “del agua más pura del mundo”. Se dice, además, que aquel es un hielo completamente transparente, sin burbujas, y que se derrite más lentamente en un vaso de coctel. La carga luego va a Nuuk, donde se la acondiciona en buques refrigerados que la llevan a Dinamarca, desde donde parte, en otros barcos, hacia Dubai. La ruta más eficiente hasta ese destino toma 19 días y 9 000 millas náuticas, casi 17 000 kilómetros. La empresa anunció el envío de sus primeras 20 toneladas de hielo en enero de 2024. Acorde con su concepto de exclusividad, solo ofrece los precios de sus productos (grandes piezas de lo que llama natural rock, y cubos normales y cubos personalizados) a quienes demuestren ser potenciales clientes realmente interesados.

En 2022, otro programa quiso darle un nuevo impulso a la vida de Baltazar Ushca. Dmytro Komarov, un simpático periodista ucraniano, hizo un reportaje para su canal de Youtube El mundo al revés. Subió al Chimborazo junto a Baltazar, Juan, Carmen Ushca y los burros Widinson y Luis Guamán. Bajaron cuatro bloques de hielo y, como parte del show, Komarov planeó una sorpresa para los hieleros. Sin que ellos supieran, tomó una muestra del hielo del glaciar y otra de hielo común que compró en un supermercado. Las mandó a analizar en un laboratorio especializado en agua y alimentos en busca de bacterias, metales pesados y otras impurezas. El agua del Chimborazo fue más equilibrada y limpia pese a los rastros de tierra y paja que contenía. Era baja en minerales pesados y tenía más oxígeno, lo cual se notaba en la gran cantidad de burbujas presentes. En conclusión, era más segura para el consumo humano y, probablemente, de mejor absorción ya que, en comparación con la estructura caótica que al microscopio mostraba el agua común, esta tenía un patrón armonioso dada la calma que a sus moléculas le aportó la congelación de tantos años.

Komarov llevó entonces los bloques de hielo a una planta de procesamiento en Riobamba para que las convirtieran en agua embotellada que Baltazar y su familia pudieran vender. Los bloques fueron lavados y solo entonces se pudo apreciar su belleza franca, imperfecta y disímil entre las distintas piezas: una estructura rugosa y con hendiduras sobre un cuerpo formado por millones de burbujas diminutas; un relieve más uniforme encerrando una compacta trama de burbujas medianas que dejaban ver la cantidad de oxígeno acumulado en su interior; y lo más impactante, con una suerte de cicatriz de vidrio transparente que lo atravesaba en diagonal y que por su quebrada forma ovalada hacía pensar en una piedra preciosa.

El agua que dejaron los bloques alcanzó para 162 botellas de 600 mililitros. Cuando estuvieron en el glaciar, Komarov le hizo varios retratos a Baltazar abrazando un bloque de hielo, y escogió uno de ellos para ponerlo en las etiquetas que mandó a imprimir para encintar las botellas. Con su español impreciso creó la marca para el nuevo producto: Agua Baltazar de glaciares Chimborazo. Habló con el dueño de la planta y acordaron que, si una botella de agua común costaba 50 centavos, vender esas a tres dólares sería mínimamente justo, más todavía si se tomaban en cuenta productos exóticos de los que se venden en bares especializados en agua y que compran y beben conocedores, entusiastas y esnobs. Una botella de marca Berg de 750 mililitros, de los icebergs del Atlántico en Canadá, cuesta 23 dólares, y una de la misma capacidad de marca Svalbardi, que viene del archipiélago de Svalbard, en el mar Glacial Ártico que forma parte de Noruega, cuesta 100 dólares.

Komarov y el dueño de la planta hicieron el cálculo: los cuatro bloques de hielo convertidos en 162 botellas debían dejar 486 dólares, mientras que, vendidos los bloques directamente para hacer jugos de frutas, a 5 dólares cada uno, como era y es usual desde hace tantos años, dejarían un ingreso de 20 desdichados dólares. Y con ese emprendimiento, que ante las cámaras pareció armado en unas horas, recibieron a los Ushca en la planta de agua. Les develaron la sorpresa retirando una tela que cubría las botellas acomodadas sobre una mesa, y ellos no pudieron más que sonreír y agradecer.

Dmytro Komarov pagó por adelantado la producción de 1 000 botellas más para que el negocio avanzara. Por su parte, el dueño de la planta se comprometió a procesar el hielo que Juan bajara y a cobrarles a precio de costo el embotellado. El plan era, entonces, vender las botellas como souvenir en el museo del municipio de Guano donde Baltazar hacía de atracción turística. Y así fue, hasta que las 1 162 botellas se acabaron y nadie hizo nada para continuar con el proyecto.

Un cálculo más o menos antojadizo da estos resultados. Baltazar Ushca trabajó como hielero durante 56 años. Si durante ese tiempo fue a la montaña dos veces por semana, hizo 5 824 ascensiones para bajar unos 698 880 kilos de hielo. En promedio usó dos animales que en cada viaje cargaron, entre ambos, 120 kilos. No es posible hacer un cálculo económico porque de esos 56 años, 41 transcurrieron en el Ecuador que tenía su moneda soberana, el sucre, y los 15 restantes bajo el país dolarizado. Pero para tener una idea se podría plantear un precio promedio de dos dólares y medio tomando en cuenta el precio actual. En su vida como hielero, Baltazar Ushca pudo haber tenido ingresos totales por alrededor de 58 240 dólares; es decir, poco más de 1 000 dólares al año. Lo usual era que vendiera cuatro bloques semanales a cinco dólares cada uno. Mil dólares al año, 83 dólares al mes, 20 a la semana, más o menos lo mismo que en promedio hoy gana su heredero.

Durante su vida heroica, Baltazar tuvo que sortear algunas adversidades en la montaña, pero salvo aquel percance cuando se fracturó el tobillo, de todos salió más bien airoso. Curiosa, irónicamente, murió al pie de su casa, el 11 de octubre de 2024, tras ser embestido por un toro que era parte de los pocos animales que poseía. El golpe le ocasionó heridas internas que ni su cuerpo resistente a las tormentas en el Chimborazo pudo soportar. Faltaban pocos días para que cumpliera 81 años.

Cientos de personas acompañaron el cortejo fúnebre, que atravesó varias de las comunidades aledañas a Cuatro Esquinas. Entre quienes cargaron el féretro estuvieron Widinson y Luis Guamán, los hombres. Lo velaron en su casa, y para acoger a la cantidad de gente que llegó a despedirlo, sus hijos montaron carpas en los exteriores. El ataúd, que en su tapa tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, fue asentado sobre una cama de la misma paja con que envolvió hielo mil veces.

Y ya. Hoy es un recuerdo folclórico al que le da exuberancia ese nombre de rey mago. Un rostro campesino con el grueso cuero arrugado, la sonrisa franca mostrando una dentadura tan maltrecha como sus manos callosas. El poncho rojo, el sombrero desteñido. Su casa está abandonada y llena de unas ratas enormes llamadas pericotes. Le sobreviven Widinson y Luis Guamán, los burros.

—Pero ellos ya se retiraron, ya están cobrando jubilación —me dice Juan, y reímos.

{{ linea }}

Hemos caminado más de cinco horas. El amplio camino de tierra rojiza ha quedado atrás y ahora avanzamos por un estrecho sendero en el propio glaciar. Rocas inmensas se amontonan a los costados y, afortunadamente, no interrumpen el paso como en otras ocasiones, cuando tras deshielos, deslaves, avalanchas o leves movimientos telúricos terminan posadas en medio del sendero, y el hielero, ya sobre el ascenso final, tiene que retirarlas. La neblina es densa, caen copos de hielo que hieren la cara, y el viento sopla agresivo. Las capas de ropa ya no soportan el frío pese a que el cuerpo todavía está caliente, aunque empapado de una transpiración que empieza a enfriarse.

En el camino hay un letrero de madera destartalado que dice Hieleros 300 metros. Es lo que me falta para llegar. Juan está unos metros por delante y apenas esfuerza el paso porque la cuesta exige. Al llegar al borde de la mina, se detiene y amarra a una roca la cuerda guía que Luis lleva atada al cuello. Descarga ahí la paja y sube a trancos seguros, sin recelo a resbalar, unos 50 metros más, hasta la misma boca de la mina. Se escabulle a un costado para tomar las herramientas que permanecen escondidas bajo una roca. Para cuando llego, él ya penetra la médula de la montaña. La mina es una herida que se sigue abriendo en esa cara de la ladera a 4 600 metros de altitud, un tajo disimulado bajo la dermis oscura de la tierra.

Juan toma a turnos el pico, la pala, la barra y el azadón y, con fuerza desconcertante, cuando más arrecia el viento, como si el clima hubiera esperado a que llegáramos para atacar, o como si la montaña se estuviera defendiendo con su hálito indomable, empieza a cincelar un bloque del tamaño de un ataúd. Cruje el hielo con un chillido hosco. Rompe Juan, cava Juan, pica, empuja. Sus acciones muestran un ejercicio memorizado que se vería aún más excelso si no fuera porque el vendaval obliga a acelerar los gestos. Hay ráfagas de viento y nieve que nublan la vista, y un frío insoportable que casi ha congelado mis manos. Me quito los guantes para exprimirlos, y a los pocos segundos siento que mis dedos se entumecen. Juan también trabaja con las manos desnudas, pero porque no tiene guantes, ni un solo par, y aun así manipula con solidez la helada barra de hierro para hacer palanca y desprender el bloque de la pared. Solo en ese momento y por primera vez, cuando el bloque cae al piso y se resquebraja en un acto sublime que pareciera dejar el aire conmovido, Juan suelta la barra y, frotándose las manos, se queja con el vocablo en quichua para expresar frío: “¡Achachay!”. Y se las calienta soplándoles su aliento. Entonces retoma el trabajo para perfilar con simetría los bordes del gran bloque, al que luego parte en dos trozos de tamaño semejante. Tras seis horas de caminata y una de trabajo en el glaciar bajo condiciones inclementes, el último hielero del Chimborazo todavía tiene fuerzas para el cuidado estético del hielo milenario.

Ahora carga a la espalda primero un bloque y después el otro, rodeándolos con una cuerda, y los baja hasta donde espera, estoico, el burro Luis. Cada bloque pesa unos 30 kilos y tiene unos 70 centímetros de alto, 60 de ancho y 30 de largo. Allí, donde la pendiente y la acumulación de rocas abren una diminuta planicie de un metro cuadrado, Juan envuelve de a uno los bloques con una cama de paja, y cierra los paquetes con las cuerdas que trenzó. El desafío ahora es montarlos equilibradamente en el lomo del burro, que está empapado y tembloroso, rebuzna impaciente y no se deja cargar.

“¡Shooo! ¡Carajo!”, le dice Baltazar, y el burro corcovea.

Tras un par de tirones y gritos, logra amansarlo y entonces le ayudo a acomodar los bloques sobre el lomo. La cuerda con que los asegura contornea la panza y se ajusta en la juntura donde la cola se une con la espalda. Con el animal debidamente cargado, Juan empieza el descenso a su ritmo. Demorará una hora hasta el claro de páramo donde nos detuvimos para cortar paja. Yo demoro dos. De bajada, la lluvia desaparece, el cielo se despeja sobre Riobamba, la ciudad que se extiende al frente, y de a poco se posa en el ambiente la penumbra azulada del final de la tarde. Son poco más de las seis, la jornada ha tomado más de 11 horas y en el punto de encuentro, arrimado al soporte de un letrero de madera, Juan sonríe fresco como si el día recién empezara. Juega con un tallo de paja entre sus dientes.

Retomamos el camino para el tramo final. Tras abandonar el pajonal, una camioneta que pasa por la ruta de tierra que conecta a las comunidades con la falda de la montaña accede a darme un aventón hasta la carretera principal. Juan sigue a pie junto a Luis. Antes de volver a casa guardará el hielo en un lugar que no especifica para, al día siguiente, llevarlo al mercado de Riobamba. Después de 12 horas de trajín y el acarreo de 60 kilos de hielo, el burro pasará la noche a la intemperie amarrado a un poste, recibiendo sobre su pelaje percudido el rocío que expele el glaciar del taita Chimborazo.

{{ linea }}

La noche en casa de los Ushca se vive bajo la penumbra. El espacio donde la familia ahora se reúne para cenar y que más tarde será dormitorio se alumbra apenas con un bombillo de luz fría. Los presentes, familia ampliada que ha llegado de visita, son siluetas difusas que esperan su plato de comida. Cuando se da la oportunidad, el mismo entorno de los hieleros revela lo que han vivido por detrás de la aparente grandiosidad del oficio.

—Antes mi papi vendía el hielo en Guaranda, Ambato, Guayaquil, Riobamba —me dice Carmen Ushca acerca de Baltazar mientras prepara arroz y trozos de conejo fritos—. Le compraban los jugueros, fresqueros, heladeros, y también le compraba la gente para congelar carne y pescado, porque antes no había refrigeradora. Le pagaban dos sucres, tres sucres el bloque, pero le decían que regresara dentro de ocho días para pagarle, y cuando volvía le decían que el hielo ya se había derretido, que no estaba bueno, y ya no le pagaban. Así se perdía el trabajo. Hoy solo compran dos, tres bloquecitos cada ocho días, cada quince días. Así es, amigo, trabajo duro, negocio barato.

Está claro, nadie heredará el oficio de sus mayores.

—Estoy orgulloso de que mi padre siga los pasos de mi abuelito, que siga hasta donde Dios le dé vida —dice Edison, 23 años, el hijo intermedio de Juan y Carmen, que trabaja como albañil en Riobamba—. Pero yo no me voy a dedicar a eso, es muy duro, mucho sacrificio, mal pagado, y la mayoría de la gente no reconoce el trabajo.

Cuando Juan Ushca ya no esté, no importará nada. Quizá le hagan un homenaje en su comunidad, que jamás será tan concurrido como fue el de Baltazar. “¿No se había muerto ya?”, se preguntará la gente, aunque habrá quien precise que, ahora sí, murió el último de todos. Las instituciones de cultura emitirán un pésame haciendo alusión a la pérdida del patrimonio hecho hombre, y en el mercado de Riobamba los vendedores gastarán 10, 20 dólares menos a la semana en materia prima, y aunque sus jugos seguirán costando un dólar, ya no podrán presumir de que se los enfría con las nieves viejas del magnífico Chimborazo.

—Claro que no se gana nada con este trabajo, pero es para que no se pierda la tradición. Para mí es como si todavía le fuera a encontrar a mi suegro en la mina, en el páramo, viendo a los animalitos, pero es una tristeza ver que no asoma porque ya no hay nadie más que yo, solo yo estoy subiendo, y cuando yo me desaparezca de aquí ya no va a haber nadie.

{{ linea }}

El Chimborazo está compuesto por capas de lava y piroclastos provenientes de la erupción de diversas chimeneas internas. Según algunos datos, estuvo activo hasta finales del pleistoceno (entre 2.6 millones y 11 700 años atrás), que es cuando se dio la formación de grandes capas de hielo y glaciares en las masas continentales. De acuerdo con un artículo de la revista Science, publicado en 2019 con motivo del aniversario 250 del nacimiento de Humboldt, su última erupción ocurrió hace 1 500 años.

Bajo su cumbre se extienden 17 pequeños glaciares que han sido testigos del calentamiento global desde finales del siglo XIX. Se trata de un fenómeno irregular, con periodos de retroceso, estancamiento y recuperación, pero los especialistas advierten “pérdidas dramáticas desde 1976”. En el artículo ¿Cuál es la evolución reciente de los glaciares en los Andes tropicales?, del Instituto para la Investigación y Desarrollo, de Francia, los autores, entre los que consta el ecuatoriano Bolívar Cáceres, geólogo en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y uno de los mayores conocedores sobre la evolución de los glaciares del país, apuntan que de los 60 kilómetros cuadrados de glaciares que había en Ecuador hacia el final del siglo XX, para el inicio del siglo XXI se registró una pérdida del 38%. El Chimborazo, que tenía casi 12 kilómetros cuadrados de glaciares en 1997, en 2016 pasó a tener 7.6 kilómetros cuadrados.

La iniciativa MapBiomas Ecuador de la Fundación Ecociencia muestra datos más actuales. Señala, por ejemplo, que el Cayambe, el Cotopaxi, el Antisana, el Altar y el Chimborazo, las montañas nevadas más altas del país, perdieron entre el 31 y el 38% de su superficie glaciar entre 1985 y 2023, mientras que la del Carihuairazo, que tiene 5 116 metros y colinda con el Chimborazo, desapareció completamente en 2024. “Todos los fenómenos geológicos ocurren en periodos largos”, recuerda Bolívar Cáceres. “Ahora estamos yendo hacia una gran época glacial. En unos 15 000 o 20 000 años los glaciares de Ecuador van a volver a crecer a 2 300, 2 800 metros sobre el nivel del mar, pero solo lo podrán ver 50 o 60 generaciones más adelante, eso si todavía existe el ser humano”.

“Los glaciares del Chimborazo han perdido cerca del 20% de su superficie desde la década de 1980, y el Reschreiter, de 2.5 kilómetros cuadrados —el más grande y aquel al que siempre subieron los hieleros—, ha retrocedido más de un kilómetro”, dice en el artículo de la revista Science el geógrafo Jeff La Frenierre, profesor en el Gustavus Adolfus College, en Minnesota, quien estudia el decrecimiento del hielo de ese volcán desde 2009.

En 2012 La Frenierre plantó una estaca en el borde del glaciar Reschreiter para medir el ritmo del deshielo. En 2019 la encontró estropeada en medio de la grava desnuda. El hielo más cercano estaba 260 metros más arriba. Las altas montañas tropicales se encuentran entre las regiones del planeta que se calientan más rápidamente, a razón de una décima de grado centígrado por década, explica el artículo. A medida que el hielo y la nieve reflectantes desaparecen, dejan al descubierto superficies más oscuras que absorben más radiación solar y amplifican el calentamiento. Los cambios en la humedad también están acelerando la pérdida de glaciares. En las laderas orientales de la cima del Chimborazo, la humedad de la cuenca amazónica vecina alimenta praderas, pantanos, colchones de musgo y plantas, todas ellas muy sensibles al cambio climático.

Otra forma de medir la pérdida de hielo es, precisamente, analizando el desplazamiento de la vegetación que Humboldt describió en su famoso Naturgemälde y que ahora se ha movido hacia arriba en busca de agua. Un artículo de 2015 de la ecóloga Naia Morueta-Holme, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, apunta que ha habido un aumento de los límites superiores de crecimiento de plantas en las laderas del Chimborazo de 500 metros en promedio. Esos cambios de distribución de flora serían consistentes con el aumento de las temperaturas y el retroceso de los glaciares en el Chimborazo desde el estudio de Humboldt.

A medida que la vegetación asciende, puede aumentar la presión sobre los recursos hídricos, en particular sobre las aguas subterráneas procedentes del deshielo de los glaciares. Las plantas pueden explotar las aguas profundas y liberarlas a la atmósfera en forma de vapor de agua, lo que provocaría el reverdecimiento de la montaña, que podría agravar la escasez de agua en los asentamientos situados más abajo. Más abajo, como se sabe, están las personas, los animales, los terrenos, la vida de campo y de ciudad. Hoy se lo entiende bien: todo está conectado.

Pero paralelamente, o además de, o incluso antes de los estudios está la palabra. Cualquier habitante de las faldas del Chimborazo dirá que en el pasado había más nieve, que la nieve enfriaba las mañanas ahí nomás, en el patio de su casa. A inicios de 2024, Ana María Varea, bióloga especializada en metodologías participativas, condujo un taller en la comunidad Palacio Real, cerca del volcán, para medir la percepción que la gente local tiene sobre la pérdida de los glaciares. “Pedimos a la gente mayor que mapeara la percepción que tenía del Chimborazo hace 40 años”, explicaba Varea en un foro realizado en marzo de 2025 en la Universidad San Francisco de Quito. “Mientras los mayores hacían eso, los jóvenes dibujaron cómo era para ellos el Chimborazo en ese momento. La diferencia entre ambas percepciones era clarísima, como si se tratara de otro cerro. Esos indicadores permitieron decir claramente que el glaciar está retrocediendo, y frente a eso la gente se siente muy angustiada”.

—Juan, ¿cree que la cantidad de hielo del Chimborazo ha disminuido en los años que usted ha subido?

—Cuando yo era pequeño, la nieve sabía bajar hasta nuestra casa, ahora solo hay al pie del glaciar.

{{ linea }}

El lugar no especificado donde el hielo pasó la noche es un terreno cercano a su casa que Juan alquila para sembrar papas, habas, fréjol, cebolla. En un rincón ha cavado un hueco amplio y profundo al que ha forrado con paja. Es un refrigerador natural en el que los bloques aguantan una semana sin derretirse si no están envueltos en paja, y hasta dos semanas si llevan cobertura.

Juan destapa el hueco y de a uno saca cuatro paquetes forrados que son espléndidas esculturas. Dos los bajó cuando lo acompañé y los otros dos el día previo. Los llevamos en mi camioneta, de modo que en esta ocasión se ahorra el costo del transporte, 10 dólares que suelen reducir sus escasos ingresos. Veinte minutos más tarde, alrededor de las ocho de la mañana, llegamos a La Merced, que ya tiene el ajetreo de un domingo de mercado. En segundo plano suena música folclórica, y por encima se alzan voces de comerciantes que buscan atraer clientes enalteciendo el poder glacial de sus bebidas: “Juguitos, rompenucas, levantamuertos con hielo del Chimborazo, qué le sirvo”.

Juan Ushca se ha puesto su poncho rojo como quien se pone una chaqueta para una importante reunión de trabajo. Carga de a uno los bloques sobre su espalda. Entrega un bloque en un puesto de jugos dentro del mercado y recibe por él 10 dólares. Luego entrega uno más en el puesto de Verónica Miranda, ubicado en un corredor exterior donde hay puestos que ofrecen diversas comidas. Allí y en el quiosco vecino los jugos de alfalfa, naranjilla, guanábana y mora permanecen en jarras para ser servidos a temperatura ambiente, y también en sus respectivos vasos de licuadora, que son a los que se añade un trozo de hielo y se los licúa en el instante para convertirlos en rompenucas. Miranda es parte de la cuarta generación en su negocio.

—Además del frío, ¿qué le aporta al jugo el hielo del Chimborazo?

—Ese hielo contiene muchos minerales porque viene de un nevado, y el concentrado es más fuerte, por eso se lo llama rompenucas. Y el famoso levantamuertos tiene malta, huevo, alfalfa y borojó.

—¿Cuánto paga usted por un bloque de hielo?

—Cinco dólares.

—¿Cree que ese pago es justo?

—La verdad es que no es justo porque el trajín para llegar a la montaña sí es fuerte.

—¿Estaría dispuesta a pagar más?

—Sí, valiera pagarle un poquito más, y como somos amigos, a Juan siempre le mandamos comida para la casa como una muestra de gratitud.

Juan entrega los dos bloques restantes en el puesto contiguo, de Rosita Almache, quien se precia de ser la comerciante más antigua del lugar. Su letrero anuncia que la familia ha estado en el negocio desde 1862. Hoy atiende su hijo, Santiago Miranda, que es la quinta generación.

—Cuando no existían las licuadoras se raspaba el hielo con una cuchilla y se lo mezclaba con extracto de fruta. Se les llamaba frescos —explica Miranda.

—¿Siempre fue hielo del Chimborazo?

—Siempre. A mucha gente no le gustaba porque le daban asco las piedras y la tierra que tiene el hielo, pero al ver la publicidad que se ha hecho, se dio cuenta de que es un hielo de mina y que es un mineral que da alimento.

—¿Cuáles serían las características especiales de estos jugos?

—Más que nada la tradición y la cultura. Riobamba es cuna de culturas y una ciudad de primicias, por eso tenemos la primicia de hacer jugos de frutas con hielo del Chimborazo.

—¿Cuánto le paga usted a Juan Ushca por un bloque de hielo?

—Ahora se le paga 10 dólares.

—¿Qué pasará cuando él ya no esté?

—Se acabaría la tradición.

Miranda recibe los dos bloques, asienta uno en el piso y acomoda el otro en un tonel de metal. Desata la envoltura de paja y al descubierto queda el hielo como resguardado por un nido. Para los clientes que toman jugos o comen sopas sustanciosas, la imagen es banal, no más interesante que un pollo pelado colgado en un quiosco de cárnicos. Más atractivo resulta Juan, con quien algunas personas se toman fotografías para las que él posa con gusto antes de sentarse a comer un yahuarlocro, una espesa sopa de papa con sangre coagulada de borrego, que le brinda Miranda.

Exhibido de esa forma, sobre un pedestal, el hielo me provoca las emociones ambiguas que me generaría una vasija precolombina exhibida en un museo: por un lado el deslumbramiento ante tantos siglos atrapados en esa modesta materialidad que alguna vez fue tierra y que en este caso pronto será agua, y con ello el privilegio de poder apreciarlo antes de que las cumbres se sequen y ya ni siquiera agua sea; y, a la vez, las dudas sobre el sentido y la validez de que ahora esté ahí, expuesto como una obra de belleza cruda que pocos aprecian, a punto de convertirse ya no tanto en agua sino apenas en frío, un reductor de temperatura naturalmente fastuoso y culturalmente venerable, tan distinto del nitrógeno líquido, que técnicamente puede ser más poderoso y eficiente para congelarlo todo, pero que no tiene esa épica ni esa historia.

Ahí está ese hielo, presentado con una grandilocuencia pobre, esperando a ser triturado en una licuadora junto a una amalgama de azúcar y fructosa para luego ser deglutido en unos cuantos sorbos. Ahí está ese hielo, que ha sido carne antigua de los Andes y que pronto será nada. Cuánto de él perdurará no solo en nuestro cuerpo, sino sobre todo en nuestra conciencia una vez que sea tragado, ya sin solidez, con la brevedad con que se consumen las cosas prescindibles. Cuánto de su épica y su memoria será materia de los relatos que podamos contar si su destino es tan frugal como el de los hombres que han escrito su historia.

Nada, me digo. No perdurará nada.

Sale el sol en Riobamba y el hielo en su nido empieza a derretirse.

Este no es un caso más en la colección de oficios decrépitos pero encantadores que desaparecen en el vértigo de la vida moderna. Es, más bien, la historia de un mito vivo: el volcán Chimborazo, en Ecuador, y su conexión íntima con el único hombre que todavía saca de su entraña un regalo prodigioso: bloques de hielo glaciar.

Nueve años después, de camino al glaciar como cada semana, Juan Ushca recuerda que la primera vez que subió para extraer un bloque de hielo lo que sintió fue verdadera tristeza.

“Para mí fue difícil, muy triste, no fue como yo pensaba —me dice mientras tomamos un descanso luego de más de tres horas de caminata en el trayecto que nos llevará hasta los 4 600 metros de altitud en la cara sur del volcán más alto de Ecuador—. No sabía cómo cargar el hielo, a veces me vencía el peso. No sabía cómo ponerlo en el burrito, a veces le movía y ya le botaba nomás al suelo”.

Era una mañana de febrero de 2016, llovía y hacía más frío que de costumbre en esa zona de la provincia que lleva el mismo nombre que el volcán, cantón Guano, comunidad Cuatro Esquinas, donde nació y creció Juan Ushca y desde donde aquel día muy temprano caminó cuesta arriba para enfrentarse por primera vez al glaciar Reschreiter, el más grande del Chimborazo, nombrado así en honor del pintor alemán Rudolf Reschreiter que en 1903 visitó la cordillera de los Andes y replicó con témperas sobre lienzo la majestuosidad de varios volcanes.

Dos meses antes, a finales de 2015, el suegro de Juan, el famosísimo Baltazar Ushca (llevaban el mismo apellido, pero no eran parientes), quien aun después de muerto sigue detentando el título de “El último hielero del Chimborazo”, se había fracturado un tobillo cuando le cayó encima un bloque de hielo durante una de sus jornadas de trabajo en ese mismo glaciar. Baltazar Ushca tenía entonces 71 años y había empezado a los 15, impulsado por su padre, también hielero, en ese oficio que data de la época de la Colonia y que a lo largo del siglo XX reunió a unas 40 personas. Poco a poco esas personas murieron o se dedicaron a otras cosas, y más o menos a partir de 1980 Baltazar Ushca se quedó solo y decidió seguir porque sentía que tenía con la montaña una relación filial. Fue entonces el único y también el último de su estirpe desde ese año hasta aquel día de 2015 en que un bloque de hielo le rompió el tobillo.

Antes de la llegada de la refrigeración moderna, el hielo del Chimborazo se usó principalmente para mantener frescos los alimentos. Lo compraban comerciantes y clientes de ciudades aledañas, y tras la construcción del principal sistema ferroviario de Ecuador y la llegada del tren a Quito desde la Costa en 1908, empezaron a llegar también, más o menos frescos, pescados y mariscos a los que se acondicionaba con bloques de hielo del Chimborazo en la estación de Riobamba, la capital de la provincia donde se levanta el volcán. A medida que los hogares y los negocios adquirían sus propios refrigeradores, el servicio de los hieleros se hizo menos necesario y en consecuencia el oficio empezó a desaparecer.

Hoy, los bloques de hielo del nevado cuya cima a 6 263 metros sobre el nivel del mar es el punto más cercano al sol si se lo mide desde el centro de la Tierra; aquel que figura en el centro del escudo patrio de Ecuador; el que obsesionó a Alexander Von Humboldt y que a inicios del siglo XIX le permitió establecer que había una correlación de ecosistemas a iguales altitudes en todo el planeta; los bloques de hielo de semejante prodigio para la geología, la biología, la hidrología, la ecología, el montañismo, el paisajismo y la cosmovisión de los pueblos andinos terminan, desde que la refrigeración es cosa común, diluidos en jugos de frutas que se preparan en el mercado La Merced, en el centro de Riobamaba, y por los cuales se paga un dólar.

Pero un día dejó de haber hielo porque Baltazar se había lesionado, y fue cuando un vendedor de jugos se encontró en el centro de Riobamba con el yerno del viejo hielero y, tras quejarse por la falta de materia prima, le sugirió que tomara el puesto de su suegro para asegurar la provisión. Juan Ushca sabía que era una tarea esforzada porque algunas veces había caminado junto a su suegro hasta el glaciar, aunque nunca había tomado una herramienta para extraer un bloque; y sabía, sobre todo, que era una tarea ingrata y mal recompensada, y que la fama lograda por Baltazar a lo largo de los años no lo había sacado de la pobreza en la que siempre vivió, por lo que si en ese momento se le cruzó por la cabeza aceptar la sugerencia de aquel juguero no fue por ambición material, sino por honor.

Juan Ushca fue a visitar a su suegro, que convalecía en su pequeña mediagua con techo de zinc, apenas a unos metros de su propia mediagua, levantadas ambas sobre una loma en la comunidad Cuatro Esquinas, al pie del Chimborazo. Le llevó un plato con sopa y una bebida con avena porque lo quería como a un padre.

—Papá —le dijo—, están preguntando, dicen que traiga hielo.

—Yo estoy quebrado del pie —le respondió Baltazar en quichua, su lengua materna y la que mejor hablaba—, pero si es que vas a poder, anda tú hasta yo componerme. Ahí están mis burritos, dales de comer y anda a traer hielo.

No era una orden. Juan Ushca pudo haberse negado porque debía dedicarle tiempo a su vida como albañil, como obrero agrícola, como cuidador de animales, oficios que aún mantiene, pero quiso honrar la encomienda de su suegro. Dos meses más tarde, cuando logró juntar suficiente valor, tomó a Widinson y a Luis Guamán, como se llaman dos de los burros que acompañaban a Baltazar, y se fue a la montaña. Llovía y hacía más frío que de costumbre. Caminó unas cinco horas y, cuando llegó, se sintió torpe. El pico, la pala, el azadón y la barra en sus manos no respondían con la destreza con que resolvía sus tareas regulares en el campo. No le fue fácil remover las rocas, la nieve y la tierra para destajar el glaciar y llegar a la hondura donde el hielo es entraña. No le fue fácil primero darle forma de sarcófago a un bloque, ni luego partirlo en dos mitades, ni cargar esas dos mitades a la espalda unos metros cuesta abajo para envolverlas en paja y montarlas en el lomo de los burros, que allí esperaban, empapados y temblorosos, a que los cargaran. Nada le fue fácil a Juan: burros, hielo y él mismo terminaron en el piso.

“No fue como yo pensaba —me dice mientras comemos unos panes secos que su esposa le dio como cucayo para la travesía—. No fue como sabía trabajar Taita Baltazar. Todo me cogió de nuevo. Para mí fue una tristeza”.

Taita Baltazar convalecía de su lesión y, acaso sin saberlo todavía, se despedía de su mítico oficio porque a partir de ese momento nunca más volvería a bajar hielo de la montaña. Juan Ushca, en cambio, empezaba a convertirse en el último de los hieleros del Chimborazo, y tampoco estaba muy consciente de ello.

{{ linea }}

Hasta mediados del siglo XIX se consideraba que el Chimborazo era la montaña más alta del mundo, y eso provocó muchos intentos por conquistar su cima. Los altos Andes de Ecuador habían sido explorados por una misión geodésica franco-española entre 1735 y 1744, formada por los científicos Louis Godin, Pierre Bouguer y Charles Marie de La Condamine. En su ascenso al Chimborazo no pasaron de los 5 000 metros, por lo que la hazaña seguía siendo un reto. En junio de 1802, Alexander von Humboldt, el médico francés Aimé Bonpland y el aristócrata quiteño Carlos Montúfar hicieron su intento, pero desistieron al llegar a los 5 785 metros debido a los severos efectos del soroche y a la falta de equipamiento adecuado.

Los primeros que llegaron a la cumbre, décadas más tarde, en 1880, fueron el inglés Edward Whymper junto a los primos italianos Louis y Jean-Antoine Carrel. Ya que muchas personas dudaron de ese logro, Whymper volvió a subir ese mismo año, por un camino diferente, en compañía de los ecuatorianos David Beltrán y Francisco Campaña.

En aquella subida al Chimborazo, Humboldt no solo logró la mayor altitud alcanzada por un europeo hasta ese momento, sino que pese a las dificultades de la travesía pudo hacer observaciones importantes gracias a las cuales identificó diferencias en la vegetación a medida que la altitud cambiaba, lo que más tarde la ciencia definió como el concepto biogeográfico de la verticalidad andina. Humboldt, quien se convertiría en el científico y explorador más famoso de su época, notó que en los Andes había plantas semejantes a las de los bosques alemanes o los Alpes suizos, y concluyó que había una correlación de ecosistemas a iguales altitudes en todo el planeta; es decir, que todo en la naturaleza estaba conectado.

Publicó los resultados de su investigación en 1807 en su famoso Naturgemälde, una suerte de mapa ilustrado que muestra una sección transversal del Chimborazo con numerosas especies de plantas que se distribuyen en las distintas capas climáticas. En gran parte gracias a ese trabajo, una poderosa corriente en la ciencia occidental lo encumbró como un pensador definitivo. La obra que más lo exalta es La invención de la naturaleza, la portentosa biografía del explorador escrita por Andrea Wulf. En ella la autora germano-británica sostiene que, básicamente, Humboldt creó la forma en que entendemos la naturaleza, y llega a sugerir que el alemán descubrió el Chimborazo, cuando en realidad, como ha demostrado el español Juan Pimentel, historiador de la ciencia, fue el Chimborazo el que hizo posible a Humboldt, ya que su fama mundial se construyó, en gran medida, gracias a que se autoidentificó con ese volcán e hizo de él un emblema de la naturaleza tropical.

Sin negar que sus aportes fueron cruciales, con una mirada decolonial el historiador estadounidense Mark Thurner, y el historiador ecuatoriano Jorge Cañizares Esguerra, ambos especialistas en la obra de Humboldt, señalan que en la creación del mito del naturalista también tuvo que ver el ocultamiento de los saberes locales de los que se sirvió para realizar sus exploraciones y llegar a ciertas conclusiones. Aseguran, por ejemplo, que el mismo concepto biogeográfico de la verticalidad andina no fue creado por él, pues la idea de que la diversidad ecológica depende de la altitud fue formulada mucho antes en los Andes por naturalistas y cronistas del mundo hispánico. El primero de ellos habría sido el criollo peruano Antonio de León Pinelo al inicio del siglo XVII.

El Chimborazo fue también estímulo en el arte. Lo mencionaron en sus poemas Walt Whitman, Emily Dickinson, Ralph Waldo Emerson, Walter J. Turner, y es el centro de la obra más reconocida de Simón Bolívar, el poema en prosa Mi delirio por el Chimborazo, escrito entre 1822 y 1823, luego de haber liderado las independencias de Colombia, Venezuela y Ecuador. En él cuenta su ascenso al nevado y la ensoñación que tuvo cuando, al llegar a la cima, se encontró con el dios del tiempo y mantuvo con él un diálogo sobre la trascendencia de la vida y del proyecto independentista que dirigía. También para Bolívar la montaña cobró una dimensión mítica como hogar de los dioses.

Para los incas fue un santuario de altura. Según la leyenda, los habitantes de las estribaciones le ofrecían en sacrificio animales y doncellas, hijas de señores importantes, para asegurar la provisión del agua que bajaba de la montaña y controlar su furia, que se manifestaba con tormentas, granizadas, heladas y sequías.

No se conoce con certeza el significado de la palabra chimborazo. Se dice que puede venir del idioma cayapa, en la que significaría “gran señora de la nieve", o del quichua: “nevado caliente”, por los vocablos chinú, caliente o candente; y rase, nevado. O también, con menos precisión lingüística, que podría ser "dios del hielo" o "viento sagrado de la luna".

Una vez que se entendió que no es la montaña más alta del planeta respecto al nivel del mar, en el imaginario colectivo siguió generando un cierto orgullo por ser su cima el punto más cercano al Sol. Aunque, en realidad, la cumbre no está más cerca del Sol en términos de distancia radial, sino que está más alejada del centro de la Tierra que cualquier otro punto. La Tierra no es una esfera perfecta, sino un esferoide achatado, con un abultamiento en el ecuador, lo que hace que las montañas que están sobre la línea que separa los hemisferios, como el Chimborazo, estén más alejadas del centro de la Tierra. Midiéndolo de esa forma, su cima se encuentra a 6 384.4 kilómetros, casi dos kilómetros más arriba que la cima del Everest, que está a 6 382.9 kilómetros. Con mediciones desde el nivel del mar, el Everest, la montaña más alta del planeta, tiene 8 849 metros, o sea, 2 580 metros más que el Chimborazo, que mide 6 263 metros. La distancia desde el centro de la Tierra a la cima del Chimborazo es, entonces, mayor que la distancia a cualquier otro punto de la superficie terrestre, lo que lleva a la idea de que es el punto más cercano al Sol, aunque sea una interpretación popular.

{{ linea }}

Son las siete de la mañana de un sábado de mediados de enero de 2025. También ahora llueve y hace más frío que de costumbre. La casa de Juan tiene un cuarto amplio que es dormitorio, sala, cocina y comedor, y hay otros dos cuartos pequeños separados de ese por una cortina. La casa es oscura porque tiene pocas entradas de luz y porque el gris del bloque sin enlucir la envuelve en la penumbra. Hoy se ve aún más opaca porque el día está nublado. Allí viven, de manera estable, cinco personas, entre ellas su esposa, Carmen Ushca, y algunos de los tres hijos y los tres nietos que tienen. En el patio de tierra se pasean perros, un chancho y unas cuantas gallinas, y hay un gran tendedero repleto de ropa mojada que podría tardar días en secarse si el clima no mejora.

Juan Ushca, 49 años, un metro sesenta, la piel tiznada por el sol del páramo, las manos rudas como rocas volcánicas, lleva botas de caucho, un pantalón deportivo desgastado, cuatro capas ligeras (camisa, buzo, dos chaquetas), y más tarde se calzará su viejo poncho rojo de lana y otro de plástico azul que, más que poncho, parece una bolsa para la basura. Luego se pondrá un pantalón de caucho hecho con tubo de neumático, y protegerá con una bolsa blanca de plástico su sombrero negro de copa alta, propio de los indígenas de esa zona, descendientes de los puruháes, la etnia que en épocas prehispánicas pobló gran parte de la Sierra centro del actual Ecuador. La armadura del último hielero del Chimborazo tiene el modesto ajetreo de la vida diaria.

Su burro se llama Luis porque ese es el nombre de la persona a quien se lo compró hace 10 años. Luis vive y duerme a la intemperie en ese páramo a veces gentil y muchas veces agreste. No lleva herraduras, tiene el pelaje mojado y se terminará de empapar a medida que la lluvia arrecie. Juan acomoda sobre el lomo del burro apenas una bolsa de plástico, un retazo de alfombra y un costal. Sobre esa carcasa mustia descenderá el hielo del nevado más grande de Ecuador.

Desde la casa de Juan caminamos un tramo atravesado por los rieles del ferrocarril que hoy está en desuso. Luego empezamos el ascenso por el camino asfaltado que cruza las comunidades aledañas a Cuatro Esquinas. Hay movimiento, obreros agrícolas que suben y bajan en motos y en camionetas. Le tocan la bocina para saludarlo, él responde con un grito amistoso. Se acaba el asfaltado y empieza un camino de lodo, ya en la falda del volcán. A los costados hay sembradíos de papas, fréjol, habas, mellocos, y algunos de pasto para alimentar a las vacas que son pilar económico de la zona. Poca gente cuida esos campos debido al alto índice de emigración que afecta, principalmente, al sector rural de la provincia. Chimborazo suele figurar entre las tres más pobres de la Sierra, y el fenómeno migratorio no se ha detenido desde hace al menos 25 años. Varios parientes de Juan emigraron a Estados Unidos, pero él nunca se planteó esa posibilidad: “Aquí estoy tranquilito junto a mi familia. Vivo en mi casita propia, no pago ni arriendo”.

Al cabo de dos horas de caminata nos adentramos en el páramo por un sendero empedrado que algunas manos construyeron piedra a piedra para que los hieleros y sus animales de carga tuvieran un camino sólido y bien demarcado. La niebla se disipa brevemente y nos deja ver al fondo el glaciar, que parece no tan lejano, pero no hemos llegado ni a la mitad del camino. Estamos a 3 400 metros de altura y alrededor se ven todavía chuquiraguas, romerillos, los pétalos amarillos del ñáchag y los lilas del chocho silvestre, gran parte del repertorio botánico del páramo que deslumbró a Humboldt. La respiración se agita, pero el hielero ni siquiera jadea. Sus pasos fluyen como en un paseo ordinario.

—Juan, ¿usted no se cansa?

—No, yo ya estoy acostumbrado a andar así.

—¿Puede subir directo, sin hacer ninguna pausa?

—No, ninguna pausa. Así, despacito, despacito, subo nomás.

Como un guía de montaña o un deportista de altura, el hielero tiene una saturación de oxígeno mayor que la de una persona cualquiera. Con el ritmo impuesto por su mayor capacidad pulmonar, llegamos a la mitad del camino, un punto hasta el cual, cuando viene solo, llega montado en su burro.

Un estudio del Centro de Antropobiología y Genómica de Toulouse señala que los burros fueron domesticados por primera vez a partir de asnos salvajes hace unos 7 000 años en Kenia y el Cuerno de África. Durante los siguientes 2 500 años, esa especie domesticada se extendió por Europa y Asia, y se desarrollaron los linajes que se encuentran en la actualidad. Cuando en el tercer milenio antes de Cristo se dio un auge en el comercio de cobre para la fabricación de armas, herramientas y objetos ornamentales, fueron los burros los que transportaron las pesadas cargas, a lo largo de Mesopotamia y Egipto, del que fue el primer metal explotado en minas y manufacturado por el hombre.

Era tal el aprecio que se le tenía a la fortaleza del burro que más adelante, en el segundo milenio antes de Cristo, a manera de ritual se sacrificaban ejemplares y se los enterraba en los cimientos de edificios o templos para asegurar la solidez del lugar. Entre los siglos II y V, los considerados burros gigantes, que medían alrededor de un metro y medio de alto –los actuales miden en promedio un metro treinta-, tuvieron un papel determinante en la expansión del Imperio romano puesto que transportaban equipos y artefactos militares. Y ya en su época, un domingo que desde entonces quedaría como el domingo de ramos, Jesús entró en Jerusalén cabalgando un burro para mostrarse como un salvador pacífico y humilde y no como un conquistador poderoso que llegaba a caballo. Cristóbal Colón los habría introducido en América en 1496 cuando trajo cuatro machos y dos hembras.

Desde entonces, se dice de los burros que son sociables, dóciles y amistosos; que la posición de sus largas y graciosas orejas son inequívocos exponentes de su estado de ánimo, y que, contrariamente a la creencia de que son indolentes, torpes y testarudos, son muy inteligentes y sensibles. Bajo esa polaridad, que lo lleva de la humildad a la grandeza, de la supuesta torpeza a la férrea lealtad, habría que asumir, para tranquilidad de quienes lo observamos con lástima, que a Luis lo sostiene un cuerpo sólido y que quizá su mirada no sea triste, sino que solo tiene los ojos gachos.

En este punto del ascenso hay una casa abandonada donde alguna vez vivió el cuidador de un rebaño de alpacas que deben andar sueltas en el páramo. Cuando empieza el camino por entre el pajonal hacemos una parada importante para que Juan corte la paja con la que más tarde empacará los bloques de hielo. El cielo se aclara por un momento. El hielero se despoja de sus dos chaquetas livianas, toma su vieja hoz, que es la única herramienta que carga consigo, y se introduce en el espeso lecho de espigas doradas, que de tan largas sobrepasan su estatura. Las corta bruscamente con tajos certeros y acomoda varios montones. Unos son para los envoltorios del hielo, y con los otros forma las cuerdas con que amarrará los bloques. Para las poblaciones que viven alrededor del páramo, la paja es un recurso preciado que ayuda a satisfacer necesidades esenciales relacionadas con vivienda, alimentación y descanso. Se le aprovecha en la construcción, para techos o para mezclarla con barro y hacer adobes; para dormir sobre el piso cuando no hay colchón, y para cocinar cuando no hay leña.

Luis, mientras tanto, descansa y bebe del agua que se empoza en las almohadillas del páramo.

—¿Alguna vez el burrito se ha cansado y se ha quedado tirado por aquí?

—No, gracias a Dios. Desde que yo empecé a trabajar, no ha pasado nada, ni a los burritos ni a mí. Yo siempre salgo de la casa pidiendo a mi Dios para que no me pase nada.

Católico como gran parte de los habitantes que residen en las faldas del Chimborazo, Juan se encomienda a Dios antes que a los apus, los espíritus de la montaña que en la cosmovisión de los pueblos andinos protegen la vida y bendicen la tierra.

Retomamos la marcha con la carga de paja, pero cuando bordeamos los 4 000 metros de altura el panorama cambia y la sensación es que nos adentramos en una superficie lunar: rocas de todos los tamaños dispersas sobre tierra más o menos roja; grietas, desniveles, un decorado de humo blanco que llega, se extiende, se difumina y nos envuelve. La caminata es más bien silenciosa, abstraída, y junto con la respiración, agitada y carrasposa, cruje el lastre que pisamos. Juan y Luis van unos 50 metros por delante. Desde atrás admiro su estampa de personajes de historieta: el hombre y el animal, héroes austeros, caminando confiados ante un horizonte inmenso que sabrán domar.

Tras una hora y media en ese sendero, más de tres horas en total, llegamos a una cabaña que alguna vez sirvió como refugio y que ahora está desvencijada. Hacemos otra pausa. Comemos los panes secos que la esposa de Juan le envió, a los que les hemos puesto un poco de queso Camembert, que él prueba con agrado por primera vez. Y es entonces cuando recuerda, contándomelo por momentos con la voz temblorosa, que la primera vez que subió al Chimborazo para extraer hielo y cumplir con honor la encomienda de su suegro, lo que sintió fue infinita tristeza.

{{ linea }}

Taita Baltazar, taita Balticu, don Baltio, como le decían, medía un metro cincuenta, lo mismo que aquel bloque de hielo que le fracturó el tobillo. Era risueño y a veces hosco; macizo en su pequeñez, como sus burros con los que subía a la montaña dos veces por semana. Alguno murió al bajar del Chimborazo cargado de hielo, otro por ahí en el mismo páramo, otro de forma menos dramática al pie de la casa en Cuatro Esquinas. Se llamaban Gabriela, Moreno, y los de los últimos años, que aún viven, son July, Widinson y Luis Guamán. Los bautizó así en reconocimiento a quienes lo hicieron realmente famoso.

El programa de televisión Héroes verdaderos reunía a personajes conocidos con gente común, pero con vidas fascinantes. En 2010 invitaron a un cantante popular de nombre Widinson a que conociera la vida de Baltazar Ushca. Si hasta ese momento quedaba alguien que no había escuchado de Baltazar, ese reportaje le hizo conocerlo. Encariñados con el hielero tras esa experiencia, Widinson y la conductora de Héroes verdaderos, Yuly Maiocci, le regalaron a Baltazar dos burros, y él, en agradecimiento, los bautizó con sus nombres. Luis Guamán era un habitante de Guano, amigo de Widinson, que le sugirió al cantante que tomaran en cuenta a Baltazar para el programa, y que más tarde también le regaló un burro al hielero. Al tener tres animales de carga, Baltazar pudo transportar y vender más hielo, y eso hizo que su economía, cuando bordeaba los 70 años, allá por 2012, alcanzara el punto más favorable de su modesta vida: pudo enlucir y pintar el bloque crudo de su casa.

De Baltazar se habló mucho, se escribió mucho, se hicieron reportajes y películas. Una de ellas, The Last Ice Merchant, dirigida por el estadounidense Sandy Patch, se estrenó en 2012 en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York, y ahí estuvo Baltazar, acompañado de su hija Carmen, la esposa de Juan, ante una audiencia encantada. En 2017, a los 74 años, recibió un doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, organismo enfocado en programas de coaching y superación personal que se complace de haber otorgado esa distinción a más de 2 000 personas alrededor del mundo, desde actores y cantantes hasta el papa Francisco.