No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

La periodista de curiosidad y tenacidad infinitas (atributos que la hacen destacar incluso en el oficio que excava en la realidad), la que rompe las reglas (o, más bien, que las descifra y hackea), la que logró cambiar drásticamente de registro e intenciones con su libro <i>Fruto</i>, vive un momento dulce. Su mirada se está internacionalizando.

A la mesa están Carolina, Luis, Daniela, Luisa y su mamá. Comen y platican, ritual común en este hogar irapuatense en el que se exige cierta formalidad. Son los años noventa. Daniela, la tercera en edad, está inquieta. Brinca sobre su silla, se distrae con cualquier cosa; retrato clásico de una niña hiperactiva. Su mamá le pide calma, orden. “Si no te quedas quieta, te voy a convertir en sapo”, amenaza. Adelantándose a cualquier consecuencia mágica que pudieran tener las palabras de su madre, da un trago a su refresco, brinca sobre la mesa y eructa soberanamente.

“Daniela tiene una energía de bomba atómica —dice Carolina Rea, la hermana mayor de una de las más grandes representantes del periodismo narrativo mexicano—. Es actividad, es curiosidad, es mucha energía... demasiada energía”.

Daniela Edith Rea Gómez nació el 8 de julio de 1982. Creció en Irapuato, Guanajuato, en el corazón del Bajío mexicano, bastión conservador, con sus dos hermanas, un hermano y su mamá, pedagoga y trabajadorcísima. Su papá, abogado, se fue de la casa durante su infancia, pero mantuvo relación: subían al monte, iban a partidos de futbol, les leía y Daniela lo acompañaba a los juicios. Tuvo un abuelo fotógrafo y ejemplos de mujeres fuertes y de corte tradicional.

En la escuela de monjas en la que iba hasta la preparatoria destacó académicamente: ganó una beca para una escuela privada y concursos de excelencia nacionales. Pero la amarraban al pupitre para que se estuviera quieta. Dice que no era particularmente lectora, simplemente la escuela se le daba; para ella esa boleta llena de dieces se sentía como una carga, un rol a mantener.

Daniela dice que no era lectora, pero su hermana grande tiene otra versión. Una vez, cuenta, regresó tras de terminar una relación adolescente. Carolina, preocupada por la tristeza de su hermanita, esperó sus lágrimas. Pero ella volvió a su casa, tomó un libro, se echó en su cama y se sumergió en ese otro mundo. Siempre había otros mundos.

Esa casa irapuatense en la que creció fue muchas cosas. Siempre estuvo en obra negra, pero fue refugio. Ahí tecleaba en su máquina de escribir a toda velocidad, toda la noche; llenó decenas de diarios que aún están en algún baúl; aprendió a cocinar con su mamá y la vio desvelarse en sus labores de cuidado. También se brincó bardas para escaparse sin arrepentimiento. Alguna vez se robó el coche familiar sin saber manejar para ir por unas fresas con crema que se le antojaron, protegió a su hermana menor de la furia de su papá cuando cachó a Luis fumando mariguana. Es un hogar al que vuelve, pero del cual se quiso ir.

Su primera parada fuera de ahí fue Veracruz, para la universidad. Sus papás creían que con ese tremendo desempeño académico iba a escoger Medicina o Derecho, pero Daniela se fue por Comunicación: quería escribir, contar historias, tener una excusa para hacer todas las preguntas que se le ocurrían.

Un profesor la invitó a trabajar para el ahora extinto El Sur. Le dio la misión de escribir, todos los días, una crónica de la vida cotidiana. Salía a las calles, veía a los pescadores, a los vendedores de comida en la calle, a quienes dormían a la intemperie, a las mujeres que hacían horas de fila para entrar al penal a visitar a algún hombre. En esa labor, que se percibía como inferior en la redacción del diario, Daniela Rea aprendió que hay historias que deben mirarse con mayor sensibilidad que la acostumbrada en el oficio.

{{ linea }}

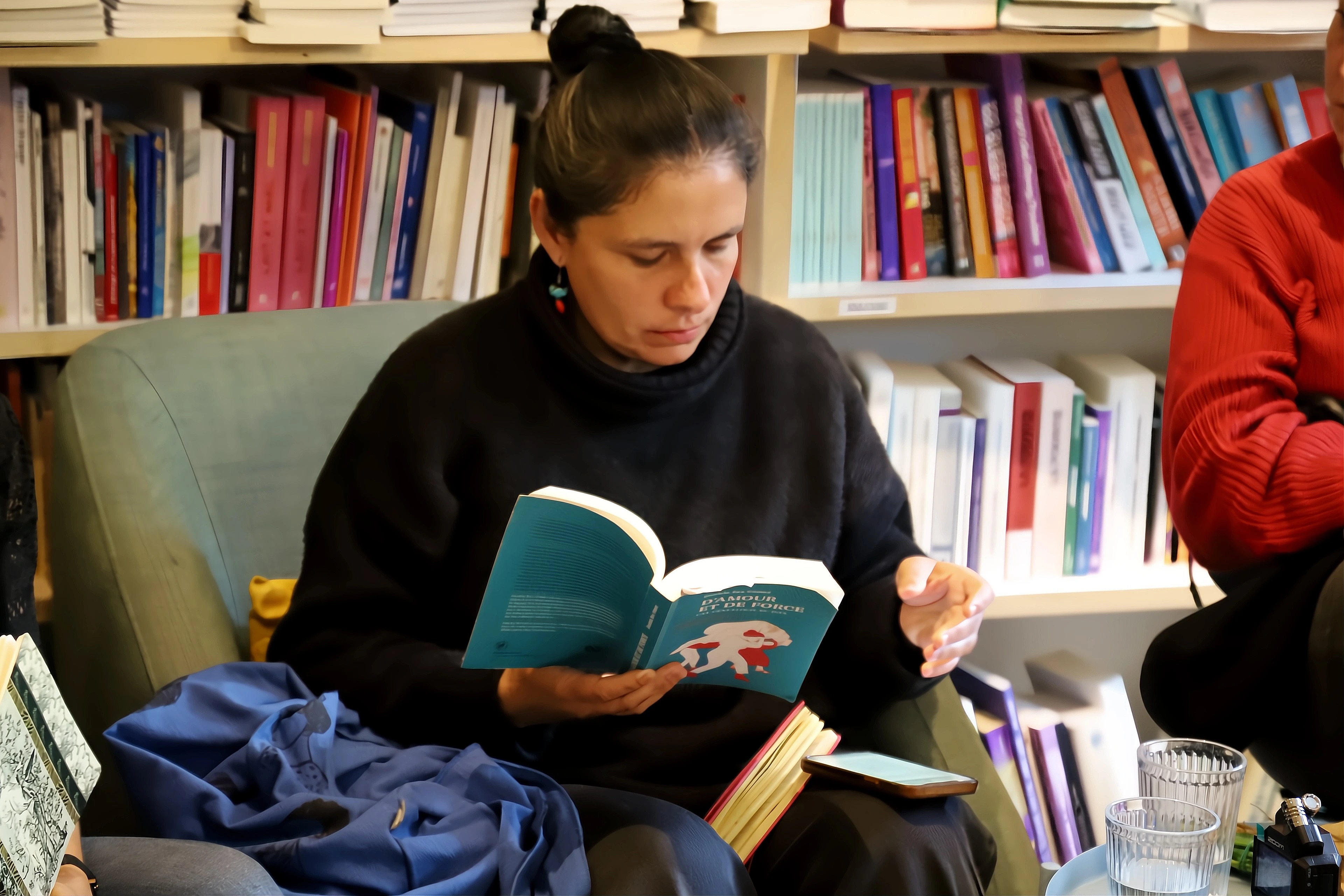

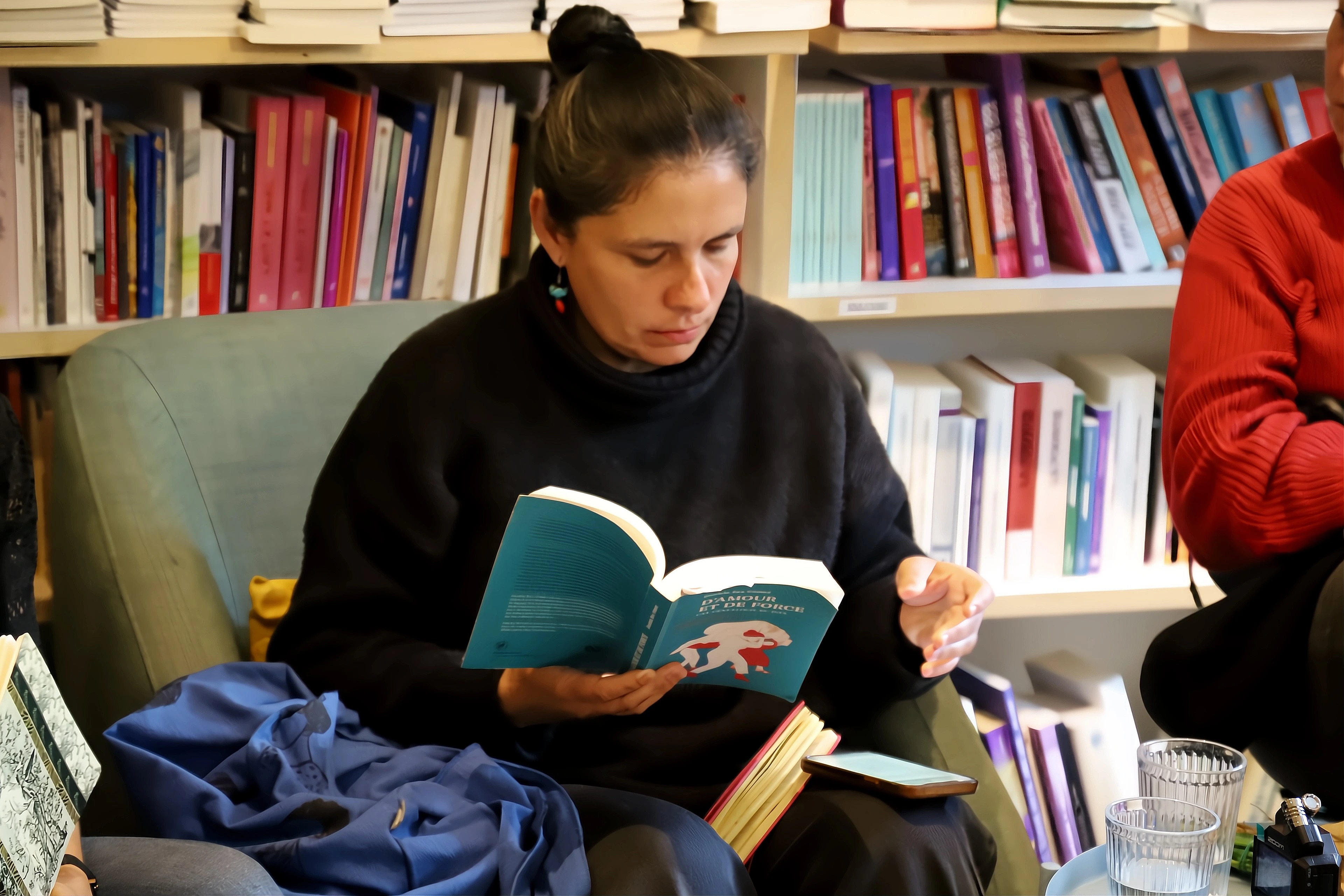

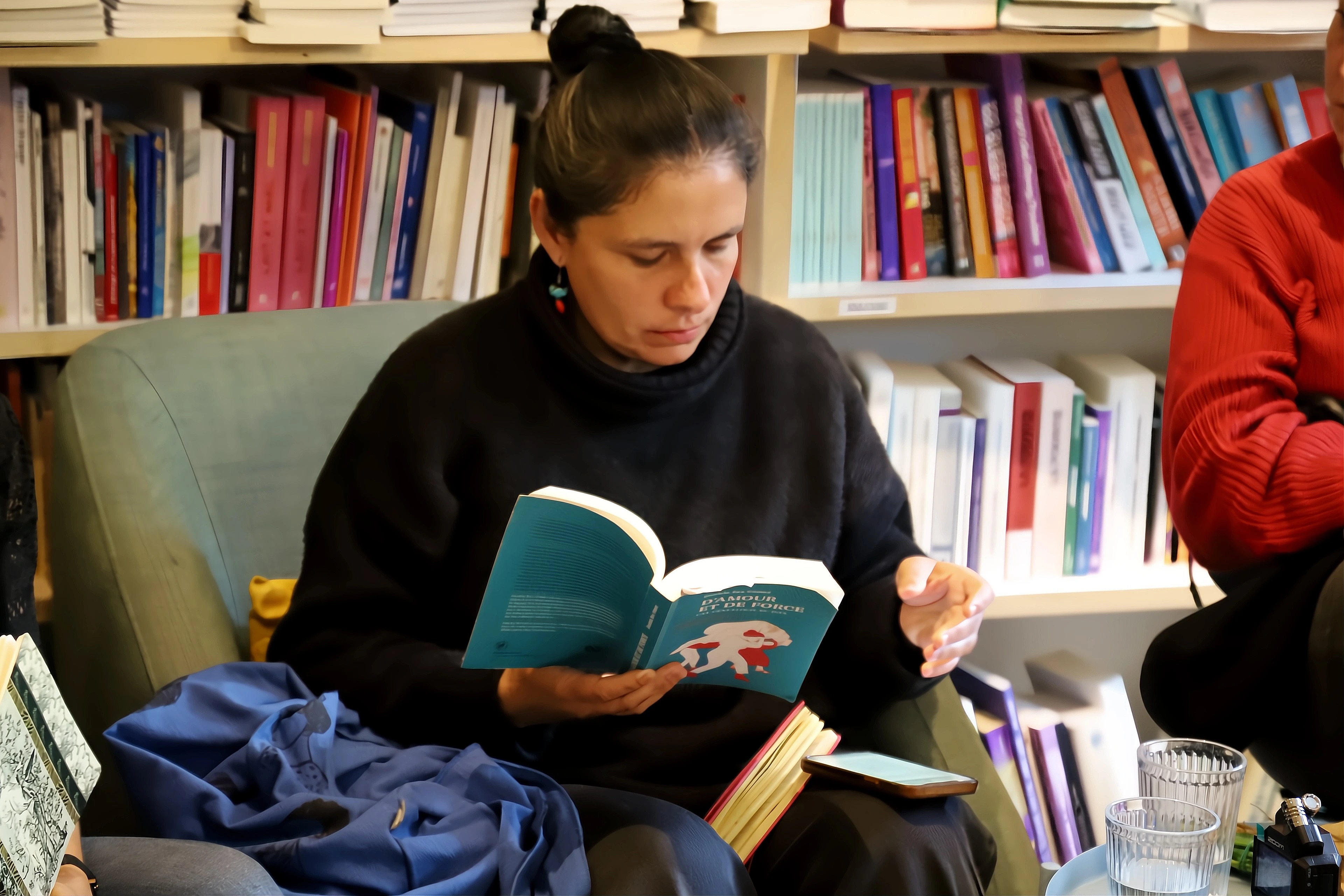

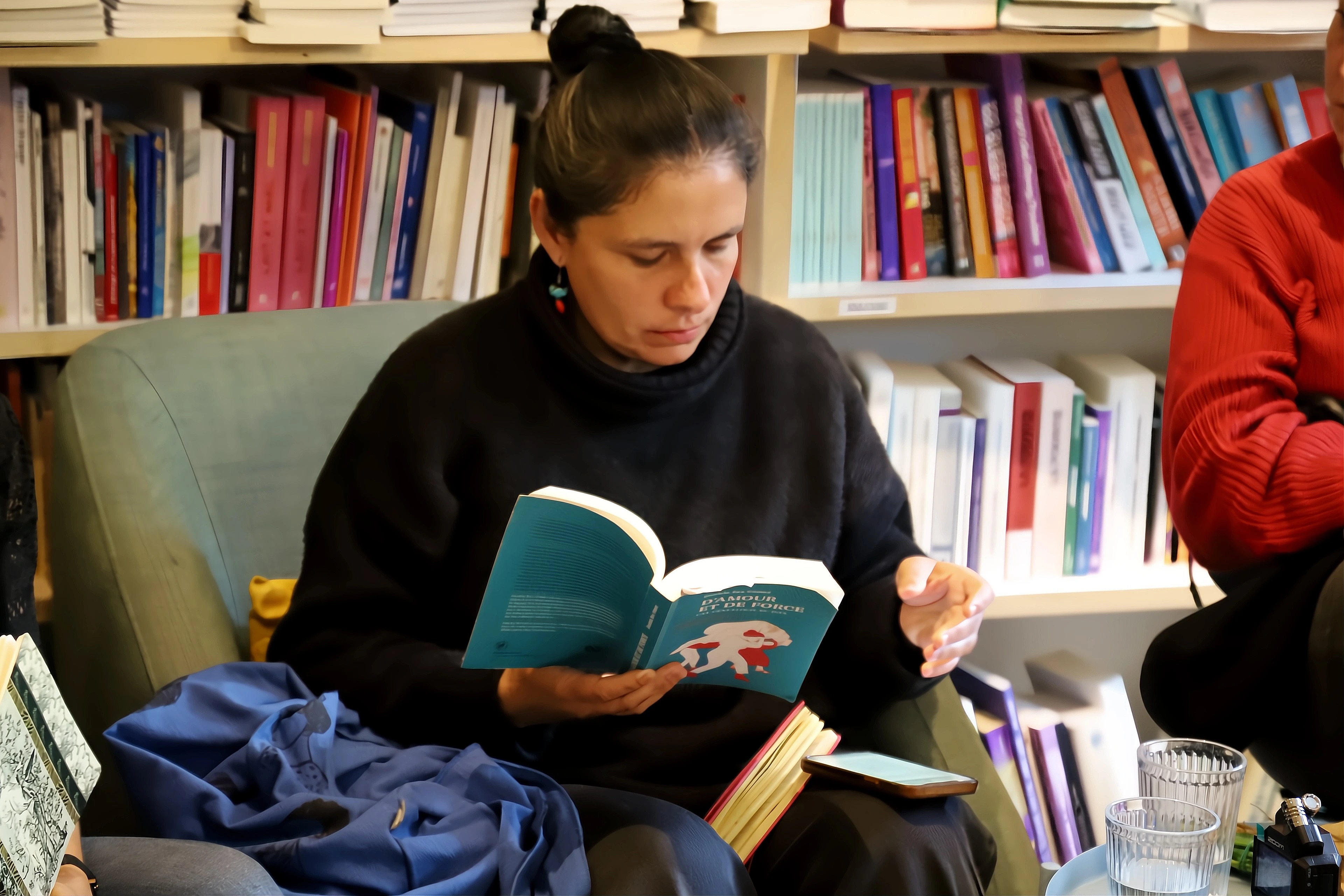

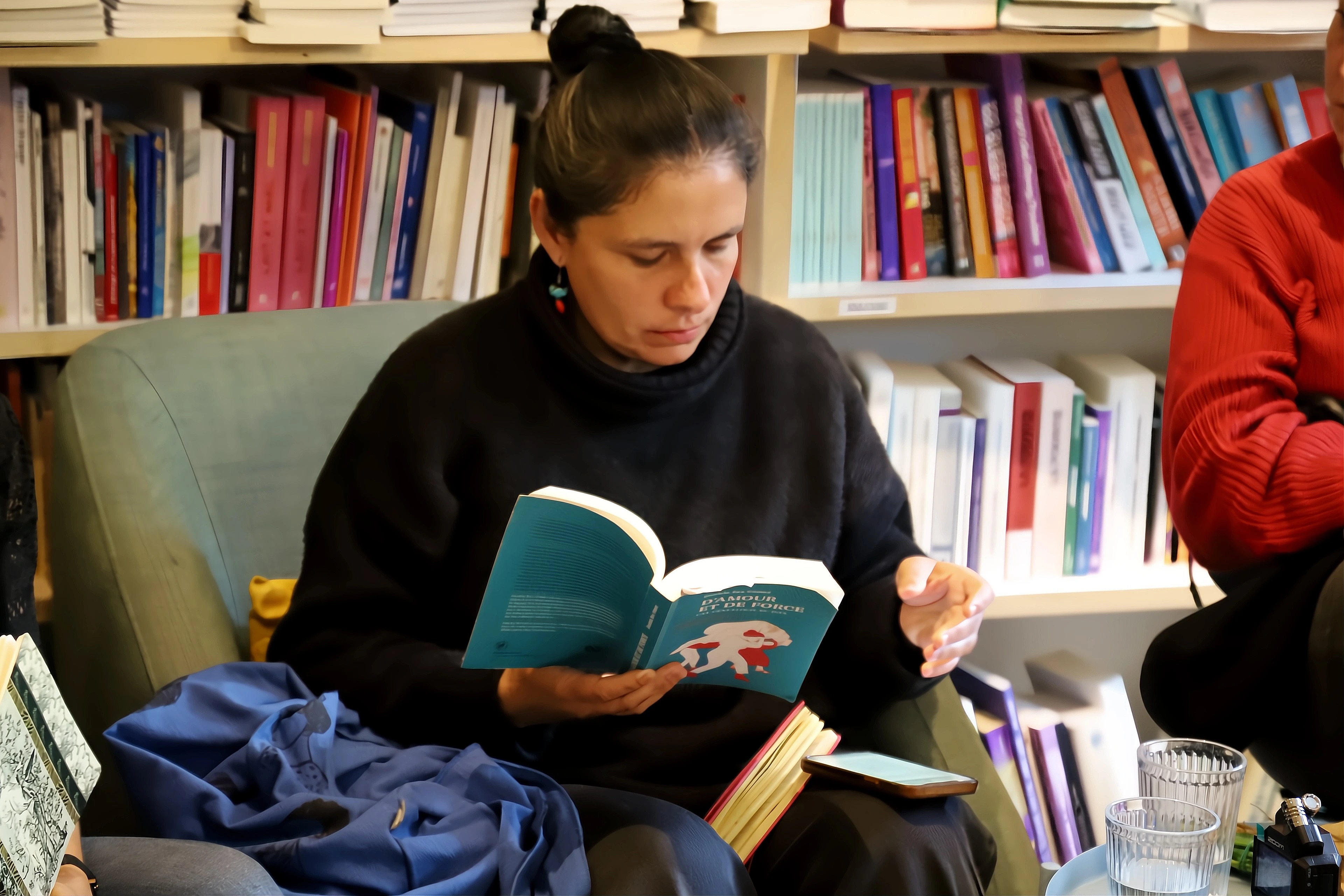

Es viernes por la tarde. Ya está bien entrada la primavera, pero aún hace frío. De las ventanas entran rayos de sol ocre. Sillas y sillones, con sus respectivas ocupantes, se abultan en torno a Daniela Rea y sus acompañantes. Ella está al centro, con un suéter negro de cuello alto, el pelo recogido en un chongo pequeñito y unos aretes azul y rojo. A la izquierda tiene a su amiga y colega Zahara Gómez Lucini, y del otro lado está la traductora y editora Anna Touati, quien llevó Fruto (primera edición de Antílope, 2022) al francés, en la editorial ICI BAS. Un poco más lejos, la encargada de la librería parisina Un livre et une tasse de thé, a diez pasos de la plaza République, en la que Rea está presentando su libro recién traducido. Es la última parada de la gira por Francia.

El público es de una veintena de personas, algunas francófonas y otras hispanohablantes. Hay unos cuantos hombres y no binarias, pero la mayoría somos mujeres. Fruto se categoriza como un libro feminista porque habla de la labor de los cuidados, que recae, sistemática y principalmente, sobre los hombros de las mujeres. Mujeres, en su mayoría, precarizadas, migrantes, de zonas indígenas y rurales.

Es un libro íntimo y político que, en 13 entrevistas con mujeres, unas cuantas fotos, un diario personal y ensayos, Rea expone un sistema complejo de millones de engranajes que no se salta a nadie: se puede no ser madre, pero nadie se escapa de necesitar cuidados.

“Entre esas mujeres estuvo mi madre, Rosario, a la que he dedicado muchas entrevistas”, dice la autora. Su relato aparece en distintas ocasiones y con funciones distintas. Por momentos sirve para entender las herencias de cuidados que Rea ahora aplica en sus propias hijas, y en otras muestra las dificultades que implican los trabajos de cuidado, que también se mezclan con otros roles sociales.

El asunto con los cuidados, me explica Daniela al teléfono, es que “no solo son un trabajo físico y material, sino que cruza la vida de las mujeres, su identidad. Está tan tejido con el amor, que ese trabajo determina cómo ellas mismas se entienden”. El sistema de cuidados no es lo mismo que hablar de cualquier otra profesión. Es hablar de la vida misma. Los cuidados son lo que la permiten.

Tras muchos años de trabajar con temas de violencia, desaparición forzada y violación de derechos humanos, Rea necesitaba un espacio de recogimiento y lo que ella define como una necesidad de entender qué implica el proceso de cuidados.

Lo que entendió —me cuenta— es que nada es tan simple como parece. “Hizo más nítida mi mirada, más consciente de lo que implica algo tan básico como que ahorita tú y yo estemos hablando por teléfono”, dice; el tiempo que cada una tiene que separar para coordinarse, lo que se deja de hacer, la atención que se quita de otras cosas, otras personas. “Pero si empezamos a pensar en otras complejidades, por ejemplo, qué implica que una mamá pueda salir a buscar a su hijo”, a su hijo desaparecido. Implica que deje el resto de su vida, a sus demás hijes, a su familia; “implica que probablemente pierda su trabajo, que aprenda a hacer comunidad con otras mujeres con las que a lo mejor no se entiende”. Esas reflexiones también las extrae de un trabajo más lejano, de su documental No sucumbió la eternidad (2017) en el que acompaña a mujeres que buscan a sus desaparecidos.

“Creo que también me permitió mirar políticamente algo que siempre se nos ha dicho que es privado, que es el cuidado”, apunta. Lo que ella vivía como mamá, los pesares que siente, sus cansancios, sus culpas, no son solo suyos. Hay detrás, en medio y en diagonal una estructura que lo posibilita. “No es porque sí. Hay leyes que lo han sostenido, que lo han justificado”, dice Rea con candil en la voz.

Llevaba un diario de su maternidad. Desde su primer embarazo comenzó a hacer anotaciones. Hizo periodismo: entrevistó a otras mujeres en otros espacios y contextos. Se hizo más preguntas. Empezó a tejer las experiencias, las realidades.

Si el origen de este libro es completamente periodístico, pronto se convirtió en una “especie de acompañamiento; una palabra común para acompañarnos en esos procesos tan solitarios”, explica Rea frente a su medio círculo de atentas oyentes parisinas.

Su amigo, colega, traductor y editor John Gibler considera que con este libro Rea subió a un siguiente escalón periodístico: “Pudo juntar el periodismo que llevaba haciendo durante años con una escritura muy personal […] es una lectura de constante conexión e interacción entre el sentimiento y el pensamiento”.

Gibler tiene una especie de campaña: llevar la no ficción latinoamericana a las distintas esquinas del mundo. Él recomendó la llegada de D’amour et de force: une généalogie du soins, como titularon en francés a Fruto. También es quien lo tradujo al inglés (y tendrá salida este otoño en Estados Unidos), y el que promovió en la editorial Pepitas de Calabaza la edición española.

Fruto no es el primer salto gran salto a lo desconocido que da la escritora. Cuando trabajaba en Reforma, durante el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto, Daniela Rea integró al grupo de periodistas que comenzó a cubrir la guerra contra el narco de forma no convencional: desde la mirada y experiencia de los que la vivían a carne viva. Fue a fosas, a zonas calientes, habló con la gente y contó sus historias. Cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Rea se abocó a contar las experiencias de los padres y madres que buscaban —buscan aún— a sus hijos. Después volvió a dar un giro brusco y escribió, junto con Pablo Ferri, La Tropa: por qué mata un soldado, libro indispensable con el que intentan documentar y explicar los resortes de la violencia perpetrada por las fuerzas armadas.

“No éramos corresponsales de guerra, pero no nos quedó de otra”, explica Daniela Pastrana, una de las fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie, junto con nuestra protagonista, Marcela Turati y Mónica González, entre otras. Con ellas también comparte la afinidad por la crónica, por el uso del lenguaje como un vehículo emotivo, por la poesía inmiscuida en el periodismo. Se exponen a lo más torcido de la humanidad, y aun así encuentran la forma de ejercer el oficio desde la vivencia de lo bello.

Justamente después de La Tropa Rea emprendió Fruto. La movió una urgencia por entender otras formas de estar en comunidad, en las que no solo rigieran la violencia y el horror.

Los trabajos de cuidado (entendido como todo aquello, muchísimo, que es necesario para sostener la vida) es uno de los sectores de sostén social más invisibilizado. Una cuarta parte del Producto Interno Bruto de México depende de esta labor, en su mayor parte ejercida, como dicho, por mujeres que viven en circunstancias de precariedad.

“A pesar de que el trabajo de cuidados que hacemos tiene un valor económico tan grande, no hay una respuesta o reconocimiento ni estatal ni social”, reclama Rea en la velada parisina.

El cuidado, explica la periodista, tiene que ver con cuestiones materiales, pero también emocionales, y con la creación de espacios donde sea posible hacerlo. En las páginas de Fruto se repasan las etimologías de algunos términos que sirven para entender conceptualmente lo que es el cuidado. Sin embargo, aclara la autora, lo que le permitió realmente dimensionar el tema fueron las preguntas que surgieron a partir de las conversaciones con sus entrevistadas.

“¿Quién cuida a quienes nos cuidan? También, ¿cuándo cuidamos? O sea, ¿qué cuidamos cuando cuidamos? ¿Qué es lo que estamos poniendo al centro cuando estamos haciendo estas tareas? Otra: ¿cómo aprendemos a cuidar?”, cuestiona Rea.

Pero tras todas esas preguntas y de las decenas de horas de entrevistas, de conversaciones que tuvo con hermanas, madres, hijas, Daniela guarda una idea como máxima de lo que significa el cuidado: “Me gusta mucho pensar... necesito pensar en el cuidado como promesa de algo, saber que está implícita la confianza en la vida”.

{{ linea }}

Era una decisión insensata. Diego Enrique Osorno, que en aquel entonces estaba en Milenio, y Daniela Rea se montaron en un avión con dirección al aeropuerto de Cancún, mientras que la península de Yucatán estaba en alerta por uno de los huracanes más destructivos que había tocado esas tierras. El buen periodismo rara vez es sensato.

“Todo era muy emocionante, muy divertido”, recuerda Daniela Rea.El piloto, un capitán Albores, habló desde la cabina: “Buenas noches. No sé si estén enterados ustedes, pero hay un huracán de nombre Dean, categoría 4, que con una velocidad de 250 kilómetros por hora va directito a la península de Yucatán, y que va a impactarse el lunes en Cancún […] Ahora el huracán es categoría 4 y llegará a 5 entre lunes por la noche y martes por la mañana”. Estas palabras las publicó Rea el 19 de agosto de 2007. Era domingo.

Llegaron y rentaron un coche. Un Tsuru que Osorno conduciría para llegar a distintas comunidades y contar cómo vivía la gente la llegada de Dean.

Lunes. 20 agosto 2007. Enviada. ISLA MUJERES, Quintana Roo. “Bendice a pobres el ‘dios Huracán’”: Al mal tiempo buena cara dice el dicho, y aprovechamos para trabajar.

Martes. 21 agosto 2007. Enviada. FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo. “Es un gigante que tiene sólo un ojo”: Es como un monstruo de viento y agua, pero que sólo tiene un ojo, por eso no ve bien donde llega y destruye casas y árboles.

Después, nada.

Suena el Nokia de Emiliano Ruiz Parra, que jugaba billar en la Ciudad de México, lejos de la furia de Dean.

“Oye güey, ¿qué crees que pasó? —es Diego Osorno, voz de circunstancia—. Daniela tuvo una cortada. Te lo cuento porque tú eres el novio y aquí de compas, pero me pidió que no le avisemos a Zamarripa (Roberto Zamarripa, director de Reforma), no quiere que no la vuelvan a mandar a algo importante”.

Ruiz Parra, que recuenta esta historia 18 años después, ya solo amigo de Rea, entendió por “una cortada” algo similar a lo que te puede pasar con un pelapapas. La situación era bastante más grave.

Osorno manejaba por las rectas carreteras de la península cuando esos vientos anunciados por el capitán Albores le hicieron perder el control del Tsuru. El auto se levantó y giró en el aire hasta terminar en un manglar. Una rama, un pedazo de vidrio, algo, perforó la arteria supratroclear de Daniela. Osorno la sacó entre los mangles y alcanzó a frenar al único coche que pasó por ahí, mientras la frente de su colega no paraba de sangrar.

Como obra de un milagro, de una ficción, el auto rescatador lo conducía un piloto de carreras, y lo acompañaba un amigo doctor. Huían del caos que Dean ya comenzaba a provocar. Pero la sangre no se detenía y si no volvían a la ciudad de la que venían huyendo, Rea se moría.

Regresaron. Héroes. Consiguieron un quirófano que echaron a andar con una planta de diésel y cerraron la hemorragia. Sobre la mesa de operaciones le intentaron quitar una pulsera.

—No por favor, no me la quiten. Mi hermana me la regaló para que me protegiera —rogó la herida.

—Pues ya hizo su trabajo. Estás viva.

La regresaron de emergencia a la Ciudad de México en un avión que consiguió Zamarripa (Ruiz Parra sí le avisó). Su hermana Carolina la recibió y recuerda ver una cara deformada, como salida de un cuadro de Remedios Varo.

—¿Qué te preocupa, Dani? —le preguntó su hermana mientras la ayudaba con un baño.

—Quiero volver a salir, a hacer cosas.

—No, güey, ¿no te preocupa tu cara?

—No. Las cicatrices son una muestra de experiencia, son mis heridas de guerra.

Ahora Daniela Rea dice que no le gusta esa cicatriz, pero no por la marca en sí, sino porque le dejó un gesto permanente que le parece muy triste.

“Pinche Daniela, me debe muchas horas de sueño y de tranquilidad”, resume Carolina Rea al teléfono.

{{ linea }}

Cuando la carrera de Daniela Rea empezó a tomar más amplitud, los temas que abordaba no tenían una anunciada perspectiva de género, pero la sensibilidad hacia las desigualdades siempre estuvo allí. En el primer libro que firmó sola (Nadie les pidió perdón: historias de impunidad y resistencia, Urano, 2016), Rea juntó crónicas en las que demuestra cómo, a partir de la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, se volvió imposible distinguir entre el poder del gobierno y el de los criminales. Lo hizo, por ejemplo, mediante distintas historias: la de una mujer que sobrevivió a torturas del Ejército; de una trabajadora del hogar que montó una lucha para absolver a su esposo, acusado de terrorista; de madres que han confrontado a los secuestradores de sus seres queridos e intercambian su perdón por pistas sobre su paradero, y de un niño al que se le negó la posibilidad de conocer a su padre.

Así, en la bibliografía de Rea hay, sobre todo, temas que se asocian con la tristeza, con la desesperanza: desapariciones, ejecuciones militares, mujeres buscadoras y los daños colaterales de la guerra contra el narco.

Hay componentes de eso también en “Mientras las niñas duermen”, que forma parte del primer tomo de Tsunami (Sexto Piso, 2018), editado por Marcela Turati, y que fue, de alguna forma, la antesala de Fruto. También en las muchas antologías en las que ha participado: País de muertos. Crónicas contra la impunidad (Debate, 2011); Generación Bang (Temas de Hoy México, 2012) y otras más..., la lista es larga y si alguien lee estas líneas dentro de un año, lo será aún más.

“Dani siempre ha tenido un refugio en la tristeza —dice Carolina Rea—. Es una alquimista que tiene la capacidad de resignificar la tristeza y colocarla con un sentido tan profundo que llega a rozar con el amor”.

{{ linea }}

Daniela Rea lograba colar su creatividad en Reforma, pero era un lugar rígido, muy jerarquizado, de la vieja escuela. En sus vacaciones se iba a los lugares a los que no la dejaban ir a reportear: Ciudad Juárez, Bosnia, Marruecos. Creó un seudónimo que mantiene en secreto para seguir haciendo periodismo narrativo. Había mucho que contar.

Dejó el diario en 2012 y comenzó a escribir libros, textos ganadores de premios, documentales.

“El periodismo me permite ejercer la curiosidad que me dan las personas y sus vidas —explica—. Me genera mucha curiosidad la vida, la gente, sus historias, sus formas de resolver problemas, sus inventivas; todas las cosas que se conectan en lo que viven, en lo que entienden de su vida, en lo que aprenden de ella, en lo que les duele, en lo que les hace feliz”.

Le pregunto que si se siente como una persona valiente. Se lo pregunto porque me parece que es valiente ir sola a fosas, a un huracán, a Marruecos, a Bosnia, a Ciudad Juárez, a hablar con los padres y las madres de los 43 con su hija en brazos, a entrevistar a militares convictos.

Me contesta con un sueño que tuvo unas noches antes: iba con su hermana, en Irapuato, y tenían que cruzar las vías para llegar a su casa. A lo largo del camino se habían ido construyendo casquitos de madera que eran habitados por migrantes y personas sin casa. Muchos eran jóvenes. Avanzaban y veían a un chico tumbado en una banca, muriéndose, con una expresión moribunda. Seguían y cada vez veían cosas más horribles, “de muerte, de horror, de miseria”.

Al llegar al fondo del camino se daban cuenta de que no había salida. Para salir tenían que volver. La embargaba entonces una sensación de miedo, tristeza, nauseas. No quería volver a confrontarse con todo eso. Le pedían a una viejita en una casa con flores que si ella las dejaba salir y les respondía que solo a partir de las cinco.

“Pensando en tu pregunta sobre la valentía, no sé si fue valiente salir de ahí”, me dice Rea, “O no sé si fue poco valiente no regresar por ese mismo lugar, o no sé si fue incluso menos valiente no bajarme de la camioneta y acercarme”. Seguimos hablando del sueño. “Y creo que este tipo de preguntas tan determinantes siempre tienen que ver con el para qué. ¿Qué es lo que está al centro de la ecuación para determinar si algo fue valiente o no?”.

{{ linea }}

La periodista de curiosidad y tenacidad infinitas (atributos que la hacen destacar incluso en el oficio que excava en la realidad), la que rompe las reglas (o, más bien, que las descifra y hackea), la que logró cambiar drásticamente de registro e intenciones con su libro <i>Fruto</i>, vive un momento dulce. Su mirada se está internacionalizando.

A la mesa están Carolina, Luis, Daniela, Luisa y su mamá. Comen y platican, ritual común en este hogar irapuatense en el que se exige cierta formalidad. Son los años noventa. Daniela, la tercera en edad, está inquieta. Brinca sobre su silla, se distrae con cualquier cosa; retrato clásico de una niña hiperactiva. Su mamá le pide calma, orden. “Si no te quedas quieta, te voy a convertir en sapo”, amenaza. Adelantándose a cualquier consecuencia mágica que pudieran tener las palabras de su madre, da un trago a su refresco, brinca sobre la mesa y eructa soberanamente.

“Daniela tiene una energía de bomba atómica —dice Carolina Rea, la hermana mayor de una de las más grandes representantes del periodismo narrativo mexicano—. Es actividad, es curiosidad, es mucha energía... demasiada energía”.

Daniela Edith Rea Gómez nació el 8 de julio de 1982. Creció en Irapuato, Guanajuato, en el corazón del Bajío mexicano, bastión conservador, con sus dos hermanas, un hermano y su mamá, pedagoga y trabajadorcísima. Su papá, abogado, se fue de la casa durante su infancia, pero mantuvo relación: subían al monte, iban a partidos de futbol, les leía y Daniela lo acompañaba a los juicios. Tuvo un abuelo fotógrafo y ejemplos de mujeres fuertes y de corte tradicional.

En la escuela de monjas en la que iba hasta la preparatoria destacó académicamente: ganó una beca para una escuela privada y concursos de excelencia nacionales. Pero la amarraban al pupitre para que se estuviera quieta. Dice que no era particularmente lectora, simplemente la escuela se le daba; para ella esa boleta llena de dieces se sentía como una carga, un rol a mantener.

Daniela dice que no era lectora, pero su hermana grande tiene otra versión. Una vez, cuenta, regresó tras de terminar una relación adolescente. Carolina, preocupada por la tristeza de su hermanita, esperó sus lágrimas. Pero ella volvió a su casa, tomó un libro, se echó en su cama y se sumergió en ese otro mundo. Siempre había otros mundos.

Esa casa irapuatense en la que creció fue muchas cosas. Siempre estuvo en obra negra, pero fue refugio. Ahí tecleaba en su máquina de escribir a toda velocidad, toda la noche; llenó decenas de diarios que aún están en algún baúl; aprendió a cocinar con su mamá y la vio desvelarse en sus labores de cuidado. También se brincó bardas para escaparse sin arrepentimiento. Alguna vez se robó el coche familiar sin saber manejar para ir por unas fresas con crema que se le antojaron, protegió a su hermana menor de la furia de su papá cuando cachó a Luis fumando mariguana. Es un hogar al que vuelve, pero del cual se quiso ir.

Su primera parada fuera de ahí fue Veracruz, para la universidad. Sus papás creían que con ese tremendo desempeño académico iba a escoger Medicina o Derecho, pero Daniela se fue por Comunicación: quería escribir, contar historias, tener una excusa para hacer todas las preguntas que se le ocurrían.

Un profesor la invitó a trabajar para el ahora extinto El Sur. Le dio la misión de escribir, todos los días, una crónica de la vida cotidiana. Salía a las calles, veía a los pescadores, a los vendedores de comida en la calle, a quienes dormían a la intemperie, a las mujeres que hacían horas de fila para entrar al penal a visitar a algún hombre. En esa labor, que se percibía como inferior en la redacción del diario, Daniela Rea aprendió que hay historias que deben mirarse con mayor sensibilidad que la acostumbrada en el oficio.

{{ linea }}

Es viernes por la tarde. Ya está bien entrada la primavera, pero aún hace frío. De las ventanas entran rayos de sol ocre. Sillas y sillones, con sus respectivas ocupantes, se abultan en torno a Daniela Rea y sus acompañantes. Ella está al centro, con un suéter negro de cuello alto, el pelo recogido en un chongo pequeñito y unos aretes azul y rojo. A la izquierda tiene a su amiga y colega Zahara Gómez Lucini, y del otro lado está la traductora y editora Anna Touati, quien llevó Fruto (primera edición de Antílope, 2022) al francés, en la editorial ICI BAS. Un poco más lejos, la encargada de la librería parisina Un livre et une tasse de thé, a diez pasos de la plaza République, en la que Rea está presentando su libro recién traducido. Es la última parada de la gira por Francia.

El público es de una veintena de personas, algunas francófonas y otras hispanohablantes. Hay unos cuantos hombres y no binarias, pero la mayoría somos mujeres. Fruto se categoriza como un libro feminista porque habla de la labor de los cuidados, que recae, sistemática y principalmente, sobre los hombros de las mujeres. Mujeres, en su mayoría, precarizadas, migrantes, de zonas indígenas y rurales.

Es un libro íntimo y político que, en 13 entrevistas con mujeres, unas cuantas fotos, un diario personal y ensayos, Rea expone un sistema complejo de millones de engranajes que no se salta a nadie: se puede no ser madre, pero nadie se escapa de necesitar cuidados.

“Entre esas mujeres estuvo mi madre, Rosario, a la que he dedicado muchas entrevistas”, dice la autora. Su relato aparece en distintas ocasiones y con funciones distintas. Por momentos sirve para entender las herencias de cuidados que Rea ahora aplica en sus propias hijas, y en otras muestra las dificultades que implican los trabajos de cuidado, que también se mezclan con otros roles sociales.

El asunto con los cuidados, me explica Daniela al teléfono, es que “no solo son un trabajo físico y material, sino que cruza la vida de las mujeres, su identidad. Está tan tejido con el amor, que ese trabajo determina cómo ellas mismas se entienden”. El sistema de cuidados no es lo mismo que hablar de cualquier otra profesión. Es hablar de la vida misma. Los cuidados son lo que la permiten.

Tras muchos años de trabajar con temas de violencia, desaparición forzada y violación de derechos humanos, Rea necesitaba un espacio de recogimiento y lo que ella define como una necesidad de entender qué implica el proceso de cuidados.

Lo que entendió —me cuenta— es que nada es tan simple como parece. “Hizo más nítida mi mirada, más consciente de lo que implica algo tan básico como que ahorita tú y yo estemos hablando por teléfono”, dice; el tiempo que cada una tiene que separar para coordinarse, lo que se deja de hacer, la atención que se quita de otras cosas, otras personas. “Pero si empezamos a pensar en otras complejidades, por ejemplo, qué implica que una mamá pueda salir a buscar a su hijo”, a su hijo desaparecido. Implica que deje el resto de su vida, a sus demás hijes, a su familia; “implica que probablemente pierda su trabajo, que aprenda a hacer comunidad con otras mujeres con las que a lo mejor no se entiende”. Esas reflexiones también las extrae de un trabajo más lejano, de su documental No sucumbió la eternidad (2017) en el que acompaña a mujeres que buscan a sus desaparecidos.

“Creo que también me permitió mirar políticamente algo que siempre se nos ha dicho que es privado, que es el cuidado”, apunta. Lo que ella vivía como mamá, los pesares que siente, sus cansancios, sus culpas, no son solo suyos. Hay detrás, en medio y en diagonal una estructura que lo posibilita. “No es porque sí. Hay leyes que lo han sostenido, que lo han justificado”, dice Rea con candil en la voz.

Llevaba un diario de su maternidad. Desde su primer embarazo comenzó a hacer anotaciones. Hizo periodismo: entrevistó a otras mujeres en otros espacios y contextos. Se hizo más preguntas. Empezó a tejer las experiencias, las realidades.

Si el origen de este libro es completamente periodístico, pronto se convirtió en una “especie de acompañamiento; una palabra común para acompañarnos en esos procesos tan solitarios”, explica Rea frente a su medio círculo de atentas oyentes parisinas.

Su amigo, colega, traductor y editor John Gibler considera que con este libro Rea subió a un siguiente escalón periodístico: “Pudo juntar el periodismo que llevaba haciendo durante años con una escritura muy personal […] es una lectura de constante conexión e interacción entre el sentimiento y el pensamiento”.

Gibler tiene una especie de campaña: llevar la no ficción latinoamericana a las distintas esquinas del mundo. Él recomendó la llegada de D’amour et de force: une généalogie du soins, como titularon en francés a Fruto. También es quien lo tradujo al inglés (y tendrá salida este otoño en Estados Unidos), y el que promovió en la editorial Pepitas de Calabaza la edición española.

Fruto no es el primer salto gran salto a lo desconocido que da la escritora. Cuando trabajaba en Reforma, durante el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto, Daniela Rea integró al grupo de periodistas que comenzó a cubrir la guerra contra el narco de forma no convencional: desde la mirada y experiencia de los que la vivían a carne viva. Fue a fosas, a zonas calientes, habló con la gente y contó sus historias. Cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Rea se abocó a contar las experiencias de los padres y madres que buscaban —buscan aún— a sus hijos. Después volvió a dar un giro brusco y escribió, junto con Pablo Ferri, La Tropa: por qué mata un soldado, libro indispensable con el que intentan documentar y explicar los resortes de la violencia perpetrada por las fuerzas armadas.

“No éramos corresponsales de guerra, pero no nos quedó de otra”, explica Daniela Pastrana, una de las fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie, junto con nuestra protagonista, Marcela Turati y Mónica González, entre otras. Con ellas también comparte la afinidad por la crónica, por el uso del lenguaje como un vehículo emotivo, por la poesía inmiscuida en el periodismo. Se exponen a lo más torcido de la humanidad, y aun así encuentran la forma de ejercer el oficio desde la vivencia de lo bello.

Justamente después de La Tropa Rea emprendió Fruto. La movió una urgencia por entender otras formas de estar en comunidad, en las que no solo rigieran la violencia y el horror.

Los trabajos de cuidado (entendido como todo aquello, muchísimo, que es necesario para sostener la vida) es uno de los sectores de sostén social más invisibilizado. Una cuarta parte del Producto Interno Bruto de México depende de esta labor, en su mayor parte ejercida, como dicho, por mujeres que viven en circunstancias de precariedad.

“A pesar de que el trabajo de cuidados que hacemos tiene un valor económico tan grande, no hay una respuesta o reconocimiento ni estatal ni social”, reclama Rea en la velada parisina.

El cuidado, explica la periodista, tiene que ver con cuestiones materiales, pero también emocionales, y con la creación de espacios donde sea posible hacerlo. En las páginas de Fruto se repasan las etimologías de algunos términos que sirven para entender conceptualmente lo que es el cuidado. Sin embargo, aclara la autora, lo que le permitió realmente dimensionar el tema fueron las preguntas que surgieron a partir de las conversaciones con sus entrevistadas.

“¿Quién cuida a quienes nos cuidan? También, ¿cuándo cuidamos? O sea, ¿qué cuidamos cuando cuidamos? ¿Qué es lo que estamos poniendo al centro cuando estamos haciendo estas tareas? Otra: ¿cómo aprendemos a cuidar?”, cuestiona Rea.

Pero tras todas esas preguntas y de las decenas de horas de entrevistas, de conversaciones que tuvo con hermanas, madres, hijas, Daniela guarda una idea como máxima de lo que significa el cuidado: “Me gusta mucho pensar... necesito pensar en el cuidado como promesa de algo, saber que está implícita la confianza en la vida”.

{{ linea }}

Era una decisión insensata. Diego Enrique Osorno, que en aquel entonces estaba en Milenio, y Daniela Rea se montaron en un avión con dirección al aeropuerto de Cancún, mientras que la península de Yucatán estaba en alerta por uno de los huracanes más destructivos que había tocado esas tierras. El buen periodismo rara vez es sensato.

“Todo era muy emocionante, muy divertido”, recuerda Daniela Rea.El piloto, un capitán Albores, habló desde la cabina: “Buenas noches. No sé si estén enterados ustedes, pero hay un huracán de nombre Dean, categoría 4, que con una velocidad de 250 kilómetros por hora va directito a la península de Yucatán, y que va a impactarse el lunes en Cancún […] Ahora el huracán es categoría 4 y llegará a 5 entre lunes por la noche y martes por la mañana”. Estas palabras las publicó Rea el 19 de agosto de 2007. Era domingo.

Llegaron y rentaron un coche. Un Tsuru que Osorno conduciría para llegar a distintas comunidades y contar cómo vivía la gente la llegada de Dean.

Lunes. 20 agosto 2007. Enviada. ISLA MUJERES, Quintana Roo. “Bendice a pobres el ‘dios Huracán’”: Al mal tiempo buena cara dice el dicho, y aprovechamos para trabajar.

Martes. 21 agosto 2007. Enviada. FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo. “Es un gigante que tiene sólo un ojo”: Es como un monstruo de viento y agua, pero que sólo tiene un ojo, por eso no ve bien donde llega y destruye casas y árboles.

Después, nada.

Suena el Nokia de Emiliano Ruiz Parra, que jugaba billar en la Ciudad de México, lejos de la furia de Dean.

“Oye güey, ¿qué crees que pasó? —es Diego Osorno, voz de circunstancia—. Daniela tuvo una cortada. Te lo cuento porque tú eres el novio y aquí de compas, pero me pidió que no le avisemos a Zamarripa (Roberto Zamarripa, director de Reforma), no quiere que no la vuelvan a mandar a algo importante”.

Ruiz Parra, que recuenta esta historia 18 años después, ya solo amigo de Rea, entendió por “una cortada” algo similar a lo que te puede pasar con un pelapapas. La situación era bastante más grave.

Osorno manejaba por las rectas carreteras de la península cuando esos vientos anunciados por el capitán Albores le hicieron perder el control del Tsuru. El auto se levantó y giró en el aire hasta terminar en un manglar. Una rama, un pedazo de vidrio, algo, perforó la arteria supratroclear de Daniela. Osorno la sacó entre los mangles y alcanzó a frenar al único coche que pasó por ahí, mientras la frente de su colega no paraba de sangrar.

Como obra de un milagro, de una ficción, el auto rescatador lo conducía un piloto de carreras, y lo acompañaba un amigo doctor. Huían del caos que Dean ya comenzaba a provocar. Pero la sangre no se detenía y si no volvían a la ciudad de la que venían huyendo, Rea se moría.

Regresaron. Héroes. Consiguieron un quirófano que echaron a andar con una planta de diésel y cerraron la hemorragia. Sobre la mesa de operaciones le intentaron quitar una pulsera.

—No por favor, no me la quiten. Mi hermana me la regaló para que me protegiera —rogó la herida.

—Pues ya hizo su trabajo. Estás viva.

La regresaron de emergencia a la Ciudad de México en un avión que consiguió Zamarripa (Ruiz Parra sí le avisó). Su hermana Carolina la recibió y recuerda ver una cara deformada, como salida de un cuadro de Remedios Varo.

—¿Qué te preocupa, Dani? —le preguntó su hermana mientras la ayudaba con un baño.

—Quiero volver a salir, a hacer cosas.

—No, güey, ¿no te preocupa tu cara?

—No. Las cicatrices son una muestra de experiencia, son mis heridas de guerra.

Ahora Daniela Rea dice que no le gusta esa cicatriz, pero no por la marca en sí, sino porque le dejó un gesto permanente que le parece muy triste.

“Pinche Daniela, me debe muchas horas de sueño y de tranquilidad”, resume Carolina Rea al teléfono.

{{ linea }}

Cuando la carrera de Daniela Rea empezó a tomar más amplitud, los temas que abordaba no tenían una anunciada perspectiva de género, pero la sensibilidad hacia las desigualdades siempre estuvo allí. En el primer libro que firmó sola (Nadie les pidió perdón: historias de impunidad y resistencia, Urano, 2016), Rea juntó crónicas en las que demuestra cómo, a partir de la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, se volvió imposible distinguir entre el poder del gobierno y el de los criminales. Lo hizo, por ejemplo, mediante distintas historias: la de una mujer que sobrevivió a torturas del Ejército; de una trabajadora del hogar que montó una lucha para absolver a su esposo, acusado de terrorista; de madres que han confrontado a los secuestradores de sus seres queridos e intercambian su perdón por pistas sobre su paradero, y de un niño al que se le negó la posibilidad de conocer a su padre.

Así, en la bibliografía de Rea hay, sobre todo, temas que se asocian con la tristeza, con la desesperanza: desapariciones, ejecuciones militares, mujeres buscadoras y los daños colaterales de la guerra contra el narco.

Hay componentes de eso también en “Mientras las niñas duermen”, que forma parte del primer tomo de Tsunami (Sexto Piso, 2018), editado por Marcela Turati, y que fue, de alguna forma, la antesala de Fruto. También en las muchas antologías en las que ha participado: País de muertos. Crónicas contra la impunidad (Debate, 2011); Generación Bang (Temas de Hoy México, 2012) y otras más..., la lista es larga y si alguien lee estas líneas dentro de un año, lo será aún más.

“Dani siempre ha tenido un refugio en la tristeza —dice Carolina Rea—. Es una alquimista que tiene la capacidad de resignificar la tristeza y colocarla con un sentido tan profundo que llega a rozar con el amor”.

{{ linea }}

Daniela Rea lograba colar su creatividad en Reforma, pero era un lugar rígido, muy jerarquizado, de la vieja escuela. En sus vacaciones se iba a los lugares a los que no la dejaban ir a reportear: Ciudad Juárez, Bosnia, Marruecos. Creó un seudónimo que mantiene en secreto para seguir haciendo periodismo narrativo. Había mucho que contar.

Dejó el diario en 2012 y comenzó a escribir libros, textos ganadores de premios, documentales.

“El periodismo me permite ejercer la curiosidad que me dan las personas y sus vidas —explica—. Me genera mucha curiosidad la vida, la gente, sus historias, sus formas de resolver problemas, sus inventivas; todas las cosas que se conectan en lo que viven, en lo que entienden de su vida, en lo que aprenden de ella, en lo que les duele, en lo que les hace feliz”.

Le pregunto que si se siente como una persona valiente. Se lo pregunto porque me parece que es valiente ir sola a fosas, a un huracán, a Marruecos, a Bosnia, a Ciudad Juárez, a hablar con los padres y las madres de los 43 con su hija en brazos, a entrevistar a militares convictos.

Me contesta con un sueño que tuvo unas noches antes: iba con su hermana, en Irapuato, y tenían que cruzar las vías para llegar a su casa. A lo largo del camino se habían ido construyendo casquitos de madera que eran habitados por migrantes y personas sin casa. Muchos eran jóvenes. Avanzaban y veían a un chico tumbado en una banca, muriéndose, con una expresión moribunda. Seguían y cada vez veían cosas más horribles, “de muerte, de horror, de miseria”.

Al llegar al fondo del camino se daban cuenta de que no había salida. Para salir tenían que volver. La embargaba entonces una sensación de miedo, tristeza, nauseas. No quería volver a confrontarse con todo eso. Le pedían a una viejita en una casa con flores que si ella las dejaba salir y les respondía que solo a partir de las cinco.

“Pensando en tu pregunta sobre la valentía, no sé si fue valiente salir de ahí”, me dice Rea, “O no sé si fue poco valiente no regresar por ese mismo lugar, o no sé si fue incluso menos valiente no bajarme de la camioneta y acercarme”. Seguimos hablando del sueño. “Y creo que este tipo de preguntas tan determinantes siempre tienen que ver con el para qué. ¿Qué es lo que está al centro de la ecuación para determinar si algo fue valiente o no?”.

{{ linea }}

La periodista de curiosidad y tenacidad infinitas (atributos que la hacen destacar incluso en el oficio que excava en la realidad), la que rompe las reglas (o, más bien, que las descifra y hackea), la que logró cambiar drásticamente de registro e intenciones con su libro <i>Fruto</i>, vive un momento dulce. Su mirada se está internacionalizando.

A la mesa están Carolina, Luis, Daniela, Luisa y su mamá. Comen y platican, ritual común en este hogar irapuatense en el que se exige cierta formalidad. Son los años noventa. Daniela, la tercera en edad, está inquieta. Brinca sobre su silla, se distrae con cualquier cosa; retrato clásico de una niña hiperactiva. Su mamá le pide calma, orden. “Si no te quedas quieta, te voy a convertir en sapo”, amenaza. Adelantándose a cualquier consecuencia mágica que pudieran tener las palabras de su madre, da un trago a su refresco, brinca sobre la mesa y eructa soberanamente.

“Daniela tiene una energía de bomba atómica —dice Carolina Rea, la hermana mayor de una de las más grandes representantes del periodismo narrativo mexicano—. Es actividad, es curiosidad, es mucha energía... demasiada energía”.

Daniela Edith Rea Gómez nació el 8 de julio de 1982. Creció en Irapuato, Guanajuato, en el corazón del Bajío mexicano, bastión conservador, con sus dos hermanas, un hermano y su mamá, pedagoga y trabajadorcísima. Su papá, abogado, se fue de la casa durante su infancia, pero mantuvo relación: subían al monte, iban a partidos de futbol, les leía y Daniela lo acompañaba a los juicios. Tuvo un abuelo fotógrafo y ejemplos de mujeres fuertes y de corte tradicional.

En la escuela de monjas en la que iba hasta la preparatoria destacó académicamente: ganó una beca para una escuela privada y concursos de excelencia nacionales. Pero la amarraban al pupitre para que se estuviera quieta. Dice que no era particularmente lectora, simplemente la escuela se le daba; para ella esa boleta llena de dieces se sentía como una carga, un rol a mantener.

Daniela dice que no era lectora, pero su hermana grande tiene otra versión. Una vez, cuenta, regresó tras de terminar una relación adolescente. Carolina, preocupada por la tristeza de su hermanita, esperó sus lágrimas. Pero ella volvió a su casa, tomó un libro, se echó en su cama y se sumergió en ese otro mundo. Siempre había otros mundos.

Esa casa irapuatense en la que creció fue muchas cosas. Siempre estuvo en obra negra, pero fue refugio. Ahí tecleaba en su máquina de escribir a toda velocidad, toda la noche; llenó decenas de diarios que aún están en algún baúl; aprendió a cocinar con su mamá y la vio desvelarse en sus labores de cuidado. También se brincó bardas para escaparse sin arrepentimiento. Alguna vez se robó el coche familiar sin saber manejar para ir por unas fresas con crema que se le antojaron, protegió a su hermana menor de la furia de su papá cuando cachó a Luis fumando mariguana. Es un hogar al que vuelve, pero del cual se quiso ir.

Su primera parada fuera de ahí fue Veracruz, para la universidad. Sus papás creían que con ese tremendo desempeño académico iba a escoger Medicina o Derecho, pero Daniela se fue por Comunicación: quería escribir, contar historias, tener una excusa para hacer todas las preguntas que se le ocurrían.

Un profesor la invitó a trabajar para el ahora extinto El Sur. Le dio la misión de escribir, todos los días, una crónica de la vida cotidiana. Salía a las calles, veía a los pescadores, a los vendedores de comida en la calle, a quienes dormían a la intemperie, a las mujeres que hacían horas de fila para entrar al penal a visitar a algún hombre. En esa labor, que se percibía como inferior en la redacción del diario, Daniela Rea aprendió que hay historias que deben mirarse con mayor sensibilidad que la acostumbrada en el oficio.

{{ linea }}

Es viernes por la tarde. Ya está bien entrada la primavera, pero aún hace frío. De las ventanas entran rayos de sol ocre. Sillas y sillones, con sus respectivas ocupantes, se abultan en torno a Daniela Rea y sus acompañantes. Ella está al centro, con un suéter negro de cuello alto, el pelo recogido en un chongo pequeñito y unos aretes azul y rojo. A la izquierda tiene a su amiga y colega Zahara Gómez Lucini, y del otro lado está la traductora y editora Anna Touati, quien llevó Fruto (primera edición de Antílope, 2022) al francés, en la editorial ICI BAS. Un poco más lejos, la encargada de la librería parisina Un livre et une tasse de thé, a diez pasos de la plaza République, en la que Rea está presentando su libro recién traducido. Es la última parada de la gira por Francia.

El público es de una veintena de personas, algunas francófonas y otras hispanohablantes. Hay unos cuantos hombres y no binarias, pero la mayoría somos mujeres. Fruto se categoriza como un libro feminista porque habla de la labor de los cuidados, que recae, sistemática y principalmente, sobre los hombros de las mujeres. Mujeres, en su mayoría, precarizadas, migrantes, de zonas indígenas y rurales.

Es un libro íntimo y político que, en 13 entrevistas con mujeres, unas cuantas fotos, un diario personal y ensayos, Rea expone un sistema complejo de millones de engranajes que no se salta a nadie: se puede no ser madre, pero nadie se escapa de necesitar cuidados.

“Entre esas mujeres estuvo mi madre, Rosario, a la que he dedicado muchas entrevistas”, dice la autora. Su relato aparece en distintas ocasiones y con funciones distintas. Por momentos sirve para entender las herencias de cuidados que Rea ahora aplica en sus propias hijas, y en otras muestra las dificultades que implican los trabajos de cuidado, que también se mezclan con otros roles sociales.

El asunto con los cuidados, me explica Daniela al teléfono, es que “no solo son un trabajo físico y material, sino que cruza la vida de las mujeres, su identidad. Está tan tejido con el amor, que ese trabajo determina cómo ellas mismas se entienden”. El sistema de cuidados no es lo mismo que hablar de cualquier otra profesión. Es hablar de la vida misma. Los cuidados son lo que la permiten.

Tras muchos años de trabajar con temas de violencia, desaparición forzada y violación de derechos humanos, Rea necesitaba un espacio de recogimiento y lo que ella define como una necesidad de entender qué implica el proceso de cuidados.

Lo que entendió —me cuenta— es que nada es tan simple como parece. “Hizo más nítida mi mirada, más consciente de lo que implica algo tan básico como que ahorita tú y yo estemos hablando por teléfono”, dice; el tiempo que cada una tiene que separar para coordinarse, lo que se deja de hacer, la atención que se quita de otras cosas, otras personas. “Pero si empezamos a pensar en otras complejidades, por ejemplo, qué implica que una mamá pueda salir a buscar a su hijo”, a su hijo desaparecido. Implica que deje el resto de su vida, a sus demás hijes, a su familia; “implica que probablemente pierda su trabajo, que aprenda a hacer comunidad con otras mujeres con las que a lo mejor no se entiende”. Esas reflexiones también las extrae de un trabajo más lejano, de su documental No sucumbió la eternidad (2017) en el que acompaña a mujeres que buscan a sus desaparecidos.

“Creo que también me permitió mirar políticamente algo que siempre se nos ha dicho que es privado, que es el cuidado”, apunta. Lo que ella vivía como mamá, los pesares que siente, sus cansancios, sus culpas, no son solo suyos. Hay detrás, en medio y en diagonal una estructura que lo posibilita. “No es porque sí. Hay leyes que lo han sostenido, que lo han justificado”, dice Rea con candil en la voz.

Llevaba un diario de su maternidad. Desde su primer embarazo comenzó a hacer anotaciones. Hizo periodismo: entrevistó a otras mujeres en otros espacios y contextos. Se hizo más preguntas. Empezó a tejer las experiencias, las realidades.

Si el origen de este libro es completamente periodístico, pronto se convirtió en una “especie de acompañamiento; una palabra común para acompañarnos en esos procesos tan solitarios”, explica Rea frente a su medio círculo de atentas oyentes parisinas.

Su amigo, colega, traductor y editor John Gibler considera que con este libro Rea subió a un siguiente escalón periodístico: “Pudo juntar el periodismo que llevaba haciendo durante años con una escritura muy personal […] es una lectura de constante conexión e interacción entre el sentimiento y el pensamiento”.

Gibler tiene una especie de campaña: llevar la no ficción latinoamericana a las distintas esquinas del mundo. Él recomendó la llegada de D’amour et de force: une généalogie du soins, como titularon en francés a Fruto. También es quien lo tradujo al inglés (y tendrá salida este otoño en Estados Unidos), y el que promovió en la editorial Pepitas de Calabaza la edición española.

Fruto no es el primer salto gran salto a lo desconocido que da la escritora. Cuando trabajaba en Reforma, durante el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto, Daniela Rea integró al grupo de periodistas que comenzó a cubrir la guerra contra el narco de forma no convencional: desde la mirada y experiencia de los que la vivían a carne viva. Fue a fosas, a zonas calientes, habló con la gente y contó sus historias. Cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Rea se abocó a contar las experiencias de los padres y madres que buscaban —buscan aún— a sus hijos. Después volvió a dar un giro brusco y escribió, junto con Pablo Ferri, La Tropa: por qué mata un soldado, libro indispensable con el que intentan documentar y explicar los resortes de la violencia perpetrada por las fuerzas armadas.

“No éramos corresponsales de guerra, pero no nos quedó de otra”, explica Daniela Pastrana, una de las fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie, junto con nuestra protagonista, Marcela Turati y Mónica González, entre otras. Con ellas también comparte la afinidad por la crónica, por el uso del lenguaje como un vehículo emotivo, por la poesía inmiscuida en el periodismo. Se exponen a lo más torcido de la humanidad, y aun así encuentran la forma de ejercer el oficio desde la vivencia de lo bello.

Justamente después de La Tropa Rea emprendió Fruto. La movió una urgencia por entender otras formas de estar en comunidad, en las que no solo rigieran la violencia y el horror.

Los trabajos de cuidado (entendido como todo aquello, muchísimo, que es necesario para sostener la vida) es uno de los sectores de sostén social más invisibilizado. Una cuarta parte del Producto Interno Bruto de México depende de esta labor, en su mayor parte ejercida, como dicho, por mujeres que viven en circunstancias de precariedad.

“A pesar de que el trabajo de cuidados que hacemos tiene un valor económico tan grande, no hay una respuesta o reconocimiento ni estatal ni social”, reclama Rea en la velada parisina.

El cuidado, explica la periodista, tiene que ver con cuestiones materiales, pero también emocionales, y con la creación de espacios donde sea posible hacerlo. En las páginas de Fruto se repasan las etimologías de algunos términos que sirven para entender conceptualmente lo que es el cuidado. Sin embargo, aclara la autora, lo que le permitió realmente dimensionar el tema fueron las preguntas que surgieron a partir de las conversaciones con sus entrevistadas.

“¿Quién cuida a quienes nos cuidan? También, ¿cuándo cuidamos? O sea, ¿qué cuidamos cuando cuidamos? ¿Qué es lo que estamos poniendo al centro cuando estamos haciendo estas tareas? Otra: ¿cómo aprendemos a cuidar?”, cuestiona Rea.

Pero tras todas esas preguntas y de las decenas de horas de entrevistas, de conversaciones que tuvo con hermanas, madres, hijas, Daniela guarda una idea como máxima de lo que significa el cuidado: “Me gusta mucho pensar... necesito pensar en el cuidado como promesa de algo, saber que está implícita la confianza en la vida”.

{{ linea }}

Era una decisión insensata. Diego Enrique Osorno, que en aquel entonces estaba en Milenio, y Daniela Rea se montaron en un avión con dirección al aeropuerto de Cancún, mientras que la península de Yucatán estaba en alerta por uno de los huracanes más destructivos que había tocado esas tierras. El buen periodismo rara vez es sensato.

“Todo era muy emocionante, muy divertido”, recuerda Daniela Rea.El piloto, un capitán Albores, habló desde la cabina: “Buenas noches. No sé si estén enterados ustedes, pero hay un huracán de nombre Dean, categoría 4, que con una velocidad de 250 kilómetros por hora va directito a la península de Yucatán, y que va a impactarse el lunes en Cancún […] Ahora el huracán es categoría 4 y llegará a 5 entre lunes por la noche y martes por la mañana”. Estas palabras las publicó Rea el 19 de agosto de 2007. Era domingo.

Llegaron y rentaron un coche. Un Tsuru que Osorno conduciría para llegar a distintas comunidades y contar cómo vivía la gente la llegada de Dean.

Lunes. 20 agosto 2007. Enviada. ISLA MUJERES, Quintana Roo. “Bendice a pobres el ‘dios Huracán’”: Al mal tiempo buena cara dice el dicho, y aprovechamos para trabajar.

Martes. 21 agosto 2007. Enviada. FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo. “Es un gigante que tiene sólo un ojo”: Es como un monstruo de viento y agua, pero que sólo tiene un ojo, por eso no ve bien donde llega y destruye casas y árboles.

Después, nada.

Suena el Nokia de Emiliano Ruiz Parra, que jugaba billar en la Ciudad de México, lejos de la furia de Dean.

“Oye güey, ¿qué crees que pasó? —es Diego Osorno, voz de circunstancia—. Daniela tuvo una cortada. Te lo cuento porque tú eres el novio y aquí de compas, pero me pidió que no le avisemos a Zamarripa (Roberto Zamarripa, director de Reforma), no quiere que no la vuelvan a mandar a algo importante”.

Ruiz Parra, que recuenta esta historia 18 años después, ya solo amigo de Rea, entendió por “una cortada” algo similar a lo que te puede pasar con un pelapapas. La situación era bastante más grave.

Osorno manejaba por las rectas carreteras de la península cuando esos vientos anunciados por el capitán Albores le hicieron perder el control del Tsuru. El auto se levantó y giró en el aire hasta terminar en un manglar. Una rama, un pedazo de vidrio, algo, perforó la arteria supratroclear de Daniela. Osorno la sacó entre los mangles y alcanzó a frenar al único coche que pasó por ahí, mientras la frente de su colega no paraba de sangrar.

Como obra de un milagro, de una ficción, el auto rescatador lo conducía un piloto de carreras, y lo acompañaba un amigo doctor. Huían del caos que Dean ya comenzaba a provocar. Pero la sangre no se detenía y si no volvían a la ciudad de la que venían huyendo, Rea se moría.

Regresaron. Héroes. Consiguieron un quirófano que echaron a andar con una planta de diésel y cerraron la hemorragia. Sobre la mesa de operaciones le intentaron quitar una pulsera.

—No por favor, no me la quiten. Mi hermana me la regaló para que me protegiera —rogó la herida.

—Pues ya hizo su trabajo. Estás viva.

La regresaron de emergencia a la Ciudad de México en un avión que consiguió Zamarripa (Ruiz Parra sí le avisó). Su hermana Carolina la recibió y recuerda ver una cara deformada, como salida de un cuadro de Remedios Varo.

—¿Qué te preocupa, Dani? —le preguntó su hermana mientras la ayudaba con un baño.

—Quiero volver a salir, a hacer cosas.

—No, güey, ¿no te preocupa tu cara?

—No. Las cicatrices son una muestra de experiencia, son mis heridas de guerra.

Ahora Daniela Rea dice que no le gusta esa cicatriz, pero no por la marca en sí, sino porque le dejó un gesto permanente que le parece muy triste.

“Pinche Daniela, me debe muchas horas de sueño y de tranquilidad”, resume Carolina Rea al teléfono.

{{ linea }}

Cuando la carrera de Daniela Rea empezó a tomar más amplitud, los temas que abordaba no tenían una anunciada perspectiva de género, pero la sensibilidad hacia las desigualdades siempre estuvo allí. En el primer libro que firmó sola (Nadie les pidió perdón: historias de impunidad y resistencia, Urano, 2016), Rea juntó crónicas en las que demuestra cómo, a partir de la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, se volvió imposible distinguir entre el poder del gobierno y el de los criminales. Lo hizo, por ejemplo, mediante distintas historias: la de una mujer que sobrevivió a torturas del Ejército; de una trabajadora del hogar que montó una lucha para absolver a su esposo, acusado de terrorista; de madres que han confrontado a los secuestradores de sus seres queridos e intercambian su perdón por pistas sobre su paradero, y de un niño al que se le negó la posibilidad de conocer a su padre.

Así, en la bibliografía de Rea hay, sobre todo, temas que se asocian con la tristeza, con la desesperanza: desapariciones, ejecuciones militares, mujeres buscadoras y los daños colaterales de la guerra contra el narco.

Hay componentes de eso también en “Mientras las niñas duermen”, que forma parte del primer tomo de Tsunami (Sexto Piso, 2018), editado por Marcela Turati, y que fue, de alguna forma, la antesala de Fruto. También en las muchas antologías en las que ha participado: País de muertos. Crónicas contra la impunidad (Debate, 2011); Generación Bang (Temas de Hoy México, 2012) y otras más..., la lista es larga y si alguien lee estas líneas dentro de un año, lo será aún más.

“Dani siempre ha tenido un refugio en la tristeza —dice Carolina Rea—. Es una alquimista que tiene la capacidad de resignificar la tristeza y colocarla con un sentido tan profundo que llega a rozar con el amor”.

{{ linea }}

Daniela Rea lograba colar su creatividad en Reforma, pero era un lugar rígido, muy jerarquizado, de la vieja escuela. En sus vacaciones se iba a los lugares a los que no la dejaban ir a reportear: Ciudad Juárez, Bosnia, Marruecos. Creó un seudónimo que mantiene en secreto para seguir haciendo periodismo narrativo. Había mucho que contar.

Dejó el diario en 2012 y comenzó a escribir libros, textos ganadores de premios, documentales.

“El periodismo me permite ejercer la curiosidad que me dan las personas y sus vidas —explica—. Me genera mucha curiosidad la vida, la gente, sus historias, sus formas de resolver problemas, sus inventivas; todas las cosas que se conectan en lo que viven, en lo que entienden de su vida, en lo que aprenden de ella, en lo que les duele, en lo que les hace feliz”.

Le pregunto que si se siente como una persona valiente. Se lo pregunto porque me parece que es valiente ir sola a fosas, a un huracán, a Marruecos, a Bosnia, a Ciudad Juárez, a hablar con los padres y las madres de los 43 con su hija en brazos, a entrevistar a militares convictos.

Me contesta con un sueño que tuvo unas noches antes: iba con su hermana, en Irapuato, y tenían que cruzar las vías para llegar a su casa. A lo largo del camino se habían ido construyendo casquitos de madera que eran habitados por migrantes y personas sin casa. Muchos eran jóvenes. Avanzaban y veían a un chico tumbado en una banca, muriéndose, con una expresión moribunda. Seguían y cada vez veían cosas más horribles, “de muerte, de horror, de miseria”.

Al llegar al fondo del camino se daban cuenta de que no había salida. Para salir tenían que volver. La embargaba entonces una sensación de miedo, tristeza, nauseas. No quería volver a confrontarse con todo eso. Le pedían a una viejita en una casa con flores que si ella las dejaba salir y les respondía que solo a partir de las cinco.

“Pensando en tu pregunta sobre la valentía, no sé si fue valiente salir de ahí”, me dice Rea, “O no sé si fue poco valiente no regresar por ese mismo lugar, o no sé si fue incluso menos valiente no bajarme de la camioneta y acercarme”. Seguimos hablando del sueño. “Y creo que este tipo de preguntas tan determinantes siempre tienen que ver con el para qué. ¿Qué es lo que está al centro de la ecuación para determinar si algo fue valiente o no?”.

{{ linea }}

La periodista de curiosidad y tenacidad infinitas (atributos que la hacen destacar incluso en el oficio que excava en la realidad), la que rompe las reglas (o, más bien, que las descifra y hackea), la que logró cambiar drásticamente de registro e intenciones con su libro <i>Fruto</i>, vive un momento dulce. Su mirada se está internacionalizando.

A la mesa están Carolina, Luis, Daniela, Luisa y su mamá. Comen y platican, ritual común en este hogar irapuatense en el que se exige cierta formalidad. Son los años noventa. Daniela, la tercera en edad, está inquieta. Brinca sobre su silla, se distrae con cualquier cosa; retrato clásico de una niña hiperactiva. Su mamá le pide calma, orden. “Si no te quedas quieta, te voy a convertir en sapo”, amenaza. Adelantándose a cualquier consecuencia mágica que pudieran tener las palabras de su madre, da un trago a su refresco, brinca sobre la mesa y eructa soberanamente.

“Daniela tiene una energía de bomba atómica —dice Carolina Rea, la hermana mayor de una de las más grandes representantes del periodismo narrativo mexicano—. Es actividad, es curiosidad, es mucha energía... demasiada energía”.

Daniela Edith Rea Gómez nació el 8 de julio de 1982. Creció en Irapuato, Guanajuato, en el corazón del Bajío mexicano, bastión conservador, con sus dos hermanas, un hermano y su mamá, pedagoga y trabajadorcísima. Su papá, abogado, se fue de la casa durante su infancia, pero mantuvo relación: subían al monte, iban a partidos de futbol, les leía y Daniela lo acompañaba a los juicios. Tuvo un abuelo fotógrafo y ejemplos de mujeres fuertes y de corte tradicional.

En la escuela de monjas en la que iba hasta la preparatoria destacó académicamente: ganó una beca para una escuela privada y concursos de excelencia nacionales. Pero la amarraban al pupitre para que se estuviera quieta. Dice que no era particularmente lectora, simplemente la escuela se le daba; para ella esa boleta llena de dieces se sentía como una carga, un rol a mantener.

Daniela dice que no era lectora, pero su hermana grande tiene otra versión. Una vez, cuenta, regresó tras de terminar una relación adolescente. Carolina, preocupada por la tristeza de su hermanita, esperó sus lágrimas. Pero ella volvió a su casa, tomó un libro, se echó en su cama y se sumergió en ese otro mundo. Siempre había otros mundos.

Esa casa irapuatense en la que creció fue muchas cosas. Siempre estuvo en obra negra, pero fue refugio. Ahí tecleaba en su máquina de escribir a toda velocidad, toda la noche; llenó decenas de diarios que aún están en algún baúl; aprendió a cocinar con su mamá y la vio desvelarse en sus labores de cuidado. También se brincó bardas para escaparse sin arrepentimiento. Alguna vez se robó el coche familiar sin saber manejar para ir por unas fresas con crema que se le antojaron, protegió a su hermana menor de la furia de su papá cuando cachó a Luis fumando mariguana. Es un hogar al que vuelve, pero del cual se quiso ir.

Su primera parada fuera de ahí fue Veracruz, para la universidad. Sus papás creían que con ese tremendo desempeño académico iba a escoger Medicina o Derecho, pero Daniela se fue por Comunicación: quería escribir, contar historias, tener una excusa para hacer todas las preguntas que se le ocurrían.

Un profesor la invitó a trabajar para el ahora extinto El Sur. Le dio la misión de escribir, todos los días, una crónica de la vida cotidiana. Salía a las calles, veía a los pescadores, a los vendedores de comida en la calle, a quienes dormían a la intemperie, a las mujeres que hacían horas de fila para entrar al penal a visitar a algún hombre. En esa labor, que se percibía como inferior en la redacción del diario, Daniela Rea aprendió que hay historias que deben mirarse con mayor sensibilidad que la acostumbrada en el oficio.

{{ linea }}

Es viernes por la tarde. Ya está bien entrada la primavera, pero aún hace frío. De las ventanas entran rayos de sol ocre. Sillas y sillones, con sus respectivas ocupantes, se abultan en torno a Daniela Rea y sus acompañantes. Ella está al centro, con un suéter negro de cuello alto, el pelo recogido en un chongo pequeñito y unos aretes azul y rojo. A la izquierda tiene a su amiga y colega Zahara Gómez Lucini, y del otro lado está la traductora y editora Anna Touati, quien llevó Fruto (primera edición de Antílope, 2022) al francés, en la editorial ICI BAS. Un poco más lejos, la encargada de la librería parisina Un livre et une tasse de thé, a diez pasos de la plaza République, en la que Rea está presentando su libro recién traducido. Es la última parada de la gira por Francia.

El público es de una veintena de personas, algunas francófonas y otras hispanohablantes. Hay unos cuantos hombres y no binarias, pero la mayoría somos mujeres. Fruto se categoriza como un libro feminista porque habla de la labor de los cuidados, que recae, sistemática y principalmente, sobre los hombros de las mujeres. Mujeres, en su mayoría, precarizadas, migrantes, de zonas indígenas y rurales.

Es un libro íntimo y político que, en 13 entrevistas con mujeres, unas cuantas fotos, un diario personal y ensayos, Rea expone un sistema complejo de millones de engranajes que no se salta a nadie: se puede no ser madre, pero nadie se escapa de necesitar cuidados.

“Entre esas mujeres estuvo mi madre, Rosario, a la que he dedicado muchas entrevistas”, dice la autora. Su relato aparece en distintas ocasiones y con funciones distintas. Por momentos sirve para entender las herencias de cuidados que Rea ahora aplica en sus propias hijas, y en otras muestra las dificultades que implican los trabajos de cuidado, que también se mezclan con otros roles sociales.

El asunto con los cuidados, me explica Daniela al teléfono, es que “no solo son un trabajo físico y material, sino que cruza la vida de las mujeres, su identidad. Está tan tejido con el amor, que ese trabajo determina cómo ellas mismas se entienden”. El sistema de cuidados no es lo mismo que hablar de cualquier otra profesión. Es hablar de la vida misma. Los cuidados son lo que la permiten.

Tras muchos años de trabajar con temas de violencia, desaparición forzada y violación de derechos humanos, Rea necesitaba un espacio de recogimiento y lo que ella define como una necesidad de entender qué implica el proceso de cuidados.

Lo que entendió —me cuenta— es que nada es tan simple como parece. “Hizo más nítida mi mirada, más consciente de lo que implica algo tan básico como que ahorita tú y yo estemos hablando por teléfono”, dice; el tiempo que cada una tiene que separar para coordinarse, lo que se deja de hacer, la atención que se quita de otras cosas, otras personas. “Pero si empezamos a pensar en otras complejidades, por ejemplo, qué implica que una mamá pueda salir a buscar a su hijo”, a su hijo desaparecido. Implica que deje el resto de su vida, a sus demás hijes, a su familia; “implica que probablemente pierda su trabajo, que aprenda a hacer comunidad con otras mujeres con las que a lo mejor no se entiende”. Esas reflexiones también las extrae de un trabajo más lejano, de su documental No sucumbió la eternidad (2017) en el que acompaña a mujeres que buscan a sus desaparecidos.

“Creo que también me permitió mirar políticamente algo que siempre se nos ha dicho que es privado, que es el cuidado”, apunta. Lo que ella vivía como mamá, los pesares que siente, sus cansancios, sus culpas, no son solo suyos. Hay detrás, en medio y en diagonal una estructura que lo posibilita. “No es porque sí. Hay leyes que lo han sostenido, que lo han justificado”, dice Rea con candil en la voz.

Llevaba un diario de su maternidad. Desde su primer embarazo comenzó a hacer anotaciones. Hizo periodismo: entrevistó a otras mujeres en otros espacios y contextos. Se hizo más preguntas. Empezó a tejer las experiencias, las realidades.

Si el origen de este libro es completamente periodístico, pronto se convirtió en una “especie de acompañamiento; una palabra común para acompañarnos en esos procesos tan solitarios”, explica Rea frente a su medio círculo de atentas oyentes parisinas.

Su amigo, colega, traductor y editor John Gibler considera que con este libro Rea subió a un siguiente escalón periodístico: “Pudo juntar el periodismo que llevaba haciendo durante años con una escritura muy personal […] es una lectura de constante conexión e interacción entre el sentimiento y el pensamiento”.

Gibler tiene una especie de campaña: llevar la no ficción latinoamericana a las distintas esquinas del mundo. Él recomendó la llegada de D’amour et de force: une généalogie du soins, como titularon en francés a Fruto. También es quien lo tradujo al inglés (y tendrá salida este otoño en Estados Unidos), y el que promovió en la editorial Pepitas de Calabaza la edición española.

Fruto no es el primer salto gran salto a lo desconocido que da la escritora. Cuando trabajaba en Reforma, durante el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto, Daniela Rea integró al grupo de periodistas que comenzó a cubrir la guerra contra el narco de forma no convencional: desde la mirada y experiencia de los que la vivían a carne viva. Fue a fosas, a zonas calientes, habló con la gente y contó sus historias. Cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Rea se abocó a contar las experiencias de los padres y madres que buscaban —buscan aún— a sus hijos. Después volvió a dar un giro brusco y escribió, junto con Pablo Ferri, La Tropa: por qué mata un soldado, libro indispensable con el que intentan documentar y explicar los resortes de la violencia perpetrada por las fuerzas armadas.

“No éramos corresponsales de guerra, pero no nos quedó de otra”, explica Daniela Pastrana, una de las fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie, junto con nuestra protagonista, Marcela Turati y Mónica González, entre otras. Con ellas también comparte la afinidad por la crónica, por el uso del lenguaje como un vehículo emotivo, por la poesía inmiscuida en el periodismo. Se exponen a lo más torcido de la humanidad, y aun así encuentran la forma de ejercer el oficio desde la vivencia de lo bello.

Justamente después de La Tropa Rea emprendió Fruto. La movió una urgencia por entender otras formas de estar en comunidad, en las que no solo rigieran la violencia y el horror.

Los trabajos de cuidado (entendido como todo aquello, muchísimo, que es necesario para sostener la vida) es uno de los sectores de sostén social más invisibilizado. Una cuarta parte del Producto Interno Bruto de México depende de esta labor, en su mayor parte ejercida, como dicho, por mujeres que viven en circunstancias de precariedad.

“A pesar de que el trabajo de cuidados que hacemos tiene un valor económico tan grande, no hay una respuesta o reconocimiento ni estatal ni social”, reclama Rea en la velada parisina.

El cuidado, explica la periodista, tiene que ver con cuestiones materiales, pero también emocionales, y con la creación de espacios donde sea posible hacerlo. En las páginas de Fruto se repasan las etimologías de algunos términos que sirven para entender conceptualmente lo que es el cuidado. Sin embargo, aclara la autora, lo que le permitió realmente dimensionar el tema fueron las preguntas que surgieron a partir de las conversaciones con sus entrevistadas.

“¿Quién cuida a quienes nos cuidan? También, ¿cuándo cuidamos? O sea, ¿qué cuidamos cuando cuidamos? ¿Qué es lo que estamos poniendo al centro cuando estamos haciendo estas tareas? Otra: ¿cómo aprendemos a cuidar?”, cuestiona Rea.

Pero tras todas esas preguntas y de las decenas de horas de entrevistas, de conversaciones que tuvo con hermanas, madres, hijas, Daniela guarda una idea como máxima de lo que significa el cuidado: “Me gusta mucho pensar... necesito pensar en el cuidado como promesa de algo, saber que está implícita la confianza en la vida”.

{{ linea }}

Era una decisión insensata. Diego Enrique Osorno, que en aquel entonces estaba en Milenio, y Daniela Rea se montaron en un avión con dirección al aeropuerto de Cancún, mientras que la península de Yucatán estaba en alerta por uno de los huracanes más destructivos que había tocado esas tierras. El buen periodismo rara vez es sensato.

“Todo era muy emocionante, muy divertido”, recuerda Daniela Rea.El piloto, un capitán Albores, habló desde la cabina: “Buenas noches. No sé si estén enterados ustedes, pero hay un huracán de nombre Dean, categoría 4, que con una velocidad de 250 kilómetros por hora va directito a la península de Yucatán, y que va a impactarse el lunes en Cancún […] Ahora el huracán es categoría 4 y llegará a 5 entre lunes por la noche y martes por la mañana”. Estas palabras las publicó Rea el 19 de agosto de 2007. Era domingo.

Llegaron y rentaron un coche. Un Tsuru que Osorno conduciría para llegar a distintas comunidades y contar cómo vivía la gente la llegada de Dean.

Lunes. 20 agosto 2007. Enviada. ISLA MUJERES, Quintana Roo. “Bendice a pobres el ‘dios Huracán’”: Al mal tiempo buena cara dice el dicho, y aprovechamos para trabajar.

Martes. 21 agosto 2007. Enviada. FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo. “Es un gigante que tiene sólo un ojo”: Es como un monstruo de viento y agua, pero que sólo tiene un ojo, por eso no ve bien donde llega y destruye casas y árboles.

Después, nada.

Suena el Nokia de Emiliano Ruiz Parra, que jugaba billar en la Ciudad de México, lejos de la furia de Dean.

“Oye güey, ¿qué crees que pasó? —es Diego Osorno, voz de circunstancia—. Daniela tuvo una cortada. Te lo cuento porque tú eres el novio y aquí de compas, pero me pidió que no le avisemos a Zamarripa (Roberto Zamarripa, director de Reforma), no quiere que no la vuelvan a mandar a algo importante”.

Ruiz Parra, que recuenta esta historia 18 años después, ya solo amigo de Rea, entendió por “una cortada” algo similar a lo que te puede pasar con un pelapapas. La situación era bastante más grave.

Osorno manejaba por las rectas carreteras de la península cuando esos vientos anunciados por el capitán Albores le hicieron perder el control del Tsuru. El auto se levantó y giró en el aire hasta terminar en un manglar. Una rama, un pedazo de vidrio, algo, perforó la arteria supratroclear de Daniela. Osorno la sacó entre los mangles y alcanzó a frenar al único coche que pasó por ahí, mientras la frente de su colega no paraba de sangrar.

Como obra de un milagro, de una ficción, el auto rescatador lo conducía un piloto de carreras, y lo acompañaba un amigo doctor. Huían del caos que Dean ya comenzaba a provocar. Pero la sangre no se detenía y si no volvían a la ciudad de la que venían huyendo, Rea se moría.

Regresaron. Héroes. Consiguieron un quirófano que echaron a andar con una planta de diésel y cerraron la hemorragia. Sobre la mesa de operaciones le intentaron quitar una pulsera.

—No por favor, no me la quiten. Mi hermana me la regaló para que me protegiera —rogó la herida.

—Pues ya hizo su trabajo. Estás viva.

La regresaron de emergencia a la Ciudad de México en un avión que consiguió Zamarripa (Ruiz Parra sí le avisó). Su hermana Carolina la recibió y recuerda ver una cara deformada, como salida de un cuadro de Remedios Varo.

—¿Qué te preocupa, Dani? —le preguntó su hermana mientras la ayudaba con un baño.

—Quiero volver a salir, a hacer cosas.

—No, güey, ¿no te preocupa tu cara?

—No. Las cicatrices son una muestra de experiencia, son mis heridas de guerra.

Ahora Daniela Rea dice que no le gusta esa cicatriz, pero no por la marca en sí, sino porque le dejó un gesto permanente que le parece muy triste.

“Pinche Daniela, me debe muchas horas de sueño y de tranquilidad”, resume Carolina Rea al teléfono.

{{ linea }}

Cuando la carrera de Daniela Rea empezó a tomar más amplitud, los temas que abordaba no tenían una anunciada perspectiva de género, pero la sensibilidad hacia las desigualdades siempre estuvo allí. En el primer libro que firmó sola (Nadie les pidió perdón: historias de impunidad y resistencia, Urano, 2016), Rea juntó crónicas en las que demuestra cómo, a partir de la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, se volvió imposible distinguir entre el poder del gobierno y el de los criminales. Lo hizo, por ejemplo, mediante distintas historias: la de una mujer que sobrevivió a torturas del Ejército; de una trabajadora del hogar que montó una lucha para absolver a su esposo, acusado de terrorista; de madres que han confrontado a los secuestradores de sus seres queridos e intercambian su perdón por pistas sobre su paradero, y de un niño al que se le negó la posibilidad de conocer a su padre.

Así, en la bibliografía de Rea hay, sobre todo, temas que se asocian con la tristeza, con la desesperanza: desapariciones, ejecuciones militares, mujeres buscadoras y los daños colaterales de la guerra contra el narco.

Hay componentes de eso también en “Mientras las niñas duermen”, que forma parte del primer tomo de Tsunami (Sexto Piso, 2018), editado por Marcela Turati, y que fue, de alguna forma, la antesala de Fruto. También en las muchas antologías en las que ha participado: País de muertos. Crónicas contra la impunidad (Debate, 2011); Generación Bang (Temas de Hoy México, 2012) y otras más..., la lista es larga y si alguien lee estas líneas dentro de un año, lo será aún más.

“Dani siempre ha tenido un refugio en la tristeza —dice Carolina Rea—. Es una alquimista que tiene la capacidad de resignificar la tristeza y colocarla con un sentido tan profundo que llega a rozar con el amor”.

{{ linea }}

Daniela Rea lograba colar su creatividad en Reforma, pero era un lugar rígido, muy jerarquizado, de la vieja escuela. En sus vacaciones se iba a los lugares a los que no la dejaban ir a reportear: Ciudad Juárez, Bosnia, Marruecos. Creó un seudónimo que mantiene en secreto para seguir haciendo periodismo narrativo. Había mucho que contar.

Dejó el diario en 2012 y comenzó a escribir libros, textos ganadores de premios, documentales.

“El periodismo me permite ejercer la curiosidad que me dan las personas y sus vidas —explica—. Me genera mucha curiosidad la vida, la gente, sus historias, sus formas de resolver problemas, sus inventivas; todas las cosas que se conectan en lo que viven, en lo que entienden de su vida, en lo que aprenden de ella, en lo que les duele, en lo que les hace feliz”.

Le pregunto que si se siente como una persona valiente. Se lo pregunto porque me parece que es valiente ir sola a fosas, a un huracán, a Marruecos, a Bosnia, a Ciudad Juárez, a hablar con los padres y las madres de los 43 con su hija en brazos, a entrevistar a militares convictos.

Me contesta con un sueño que tuvo unas noches antes: iba con su hermana, en Irapuato, y tenían que cruzar las vías para llegar a su casa. A lo largo del camino se habían ido construyendo casquitos de madera que eran habitados por migrantes y personas sin casa. Muchos eran jóvenes. Avanzaban y veían a un chico tumbado en una banca, muriéndose, con una expresión moribunda. Seguían y cada vez veían cosas más horribles, “de muerte, de horror, de miseria”.

Al llegar al fondo del camino se daban cuenta de que no había salida. Para salir tenían que volver. La embargaba entonces una sensación de miedo, tristeza, nauseas. No quería volver a confrontarse con todo eso. Le pedían a una viejita en una casa con flores que si ella las dejaba salir y les respondía que solo a partir de las cinco.