¿Es posible cultivar el arte de dialogar a mitad del griterío en que se ha convertido la vida pública? En esta recopilación de entrevistas, Carlos Bravo Regidor demuestra que sí, y logra algo más: trazar una ruta para convertir la incertidumbre en alimento intelectual y emocional.

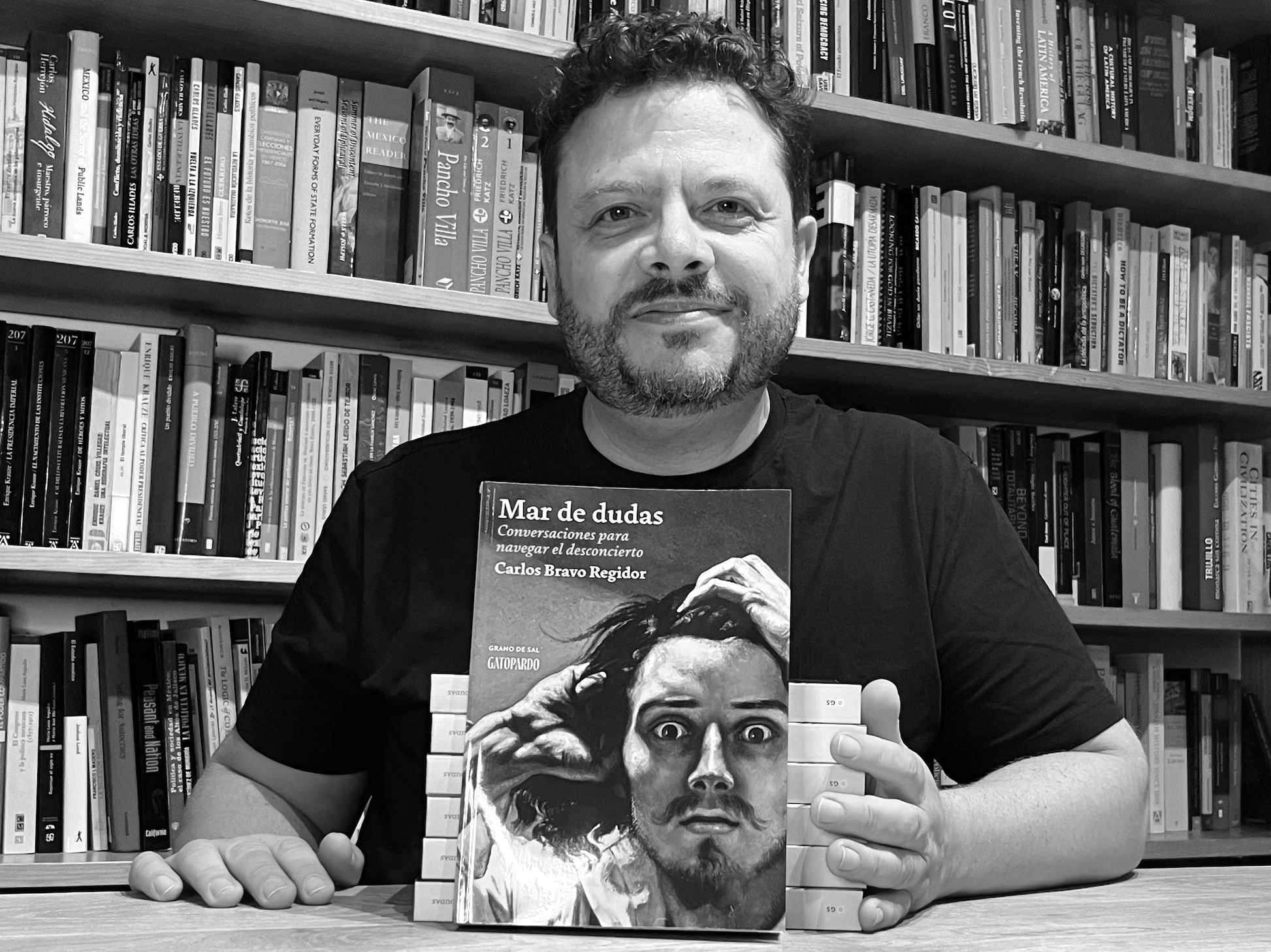

En Mar de dudas. Conversaciones para navegar el desconcierto (Grano de Sal/Gatopardo, 2025), Carlos Bravo Regidor reúne 14 entrevistas con pensadores que analizan el fin de una era, el avance del populismo, la erosión democrática y el avance de las nuevas derechas. Un mosaico de voces que busca iluminar el desconcierto de nuestro tiempo.

En la introducción de Mar de dudas mencionas que con el triunfo electoral de Donald Trump en 2016 algo se rompió a nivel mundial. ¿Qué fue?

La primera elección de Donald Trump en noviembre de 2016 mandó una señal. No creo que haya sido la causa, pero fue el síntoma más visible de que la época que se dio por llamar “la posguerra fría” estaba llegando a su fin. Este es un tema que recorre muchas de las conversaciones del libro: el fin del mundo que surgió a partir de los noventa, en términos de organización política, de modelo económico, de valores sociales, de geopolítica. Había mucho triunfalismo respecto a ese mundo que Francis Fukuyama en su momento llamó el fin de la historia, y la victoria de Trump nos hizo ver que estaba colapsando.

Ese momento pudo haber sido una anomalía, una irregularidad, pero con la segunda elección, al menos en el caso de Estados Unidos, ya no lo es. Además, [este triunfo] llegó encabalgado con una serie de cosas que pasaron antes. Desde la crisis de 2008, el Brexit, muchos países empezaron a dar señales de que estaban transitando la ruta de la erosión democrática.

Fue un momento de mucha desilusión y por eso digo que la sensación que predominaba en ese momento era de que algo se había roto.

¿Cómo se vincula ese sentimiento con la creación del libro?, ¿por qué entrevistas en lugar de, no sé, ensayos sobre estos temas? ¿Influyó la idea de la importancia del diálogo con otro en medio de la incertidumbre?

Este es más un libro de lector que de autor. Mi reacción ante esta sensación de desconcierto por lo que estaba pasando fue ponerme a leer. El proyecto nació del diálogo que representaron para mí esas lecturas; y luego tuve la fortuna de poder trasladar esa primera conversación con las páginas a una segunda conversación con sus autores.

En ese sentido, considero que mi papel es el de un lector que tiene el privilegio de dialogar acerca de una lectura con su autor. Y sí también tomé la decisión deliberada de apostar por un libro de conversaciones en lugar de un libro con una única voz autoral, pues en medio del desconcierto me pareció algo más útil.

Esa fue la ruta que seguí para tratar de ubicarme: no ponerme a escribir lo que pensaba, sino tratar de escuchar a otras voces, leer.

Hay un esfuerzo muy esmerado por realmente tratar de dialogar. Más allá de que son autores que desde luego admiro, que leí con mucho gusto y de los que aprendí, más allá de ser entrevistas-tributo, por llamarlas de alguna manera, sí son conversaciones en las que trato de ahondar en sus ideas o de preguntarles dudas que me quedaron de sus lecturas o hacer contrapuntos. Una señal de este esfuerzo es la propia reacción que tienen los autores en diversas ocasiones a lo largo del libro, cuando manifiestan cierta sorpresa por las preguntas que les estoy haciendo. Ahí hay un dato relevante para los lectores: los propios autores no parecen estar acostumbrados a que les hagan entrevistas así.

¿Cómo fue el proceso de selección?, ¿hubo un ejercicio de balance entre voces, disciplinas, enfoques?

La respuesta nos devuelve a la idea del lector, porque la selección fue de autores y libros con los que me fui topando como lector. Una lectura me llevaba a la otra o de pronto un día abría el periódico y me encontraba con un editorial que hablaba de un libro, entonces lo iba a buscar. Una red de lecturas se fue configurando y marcando posibilidades. Desde luego hay entrevistas que salieron a la primera, entrevistas que costaron más trabajo, otras que no salieron porque los autores no podían. En fin, yo te diría que son todos los que están, pero no están todos los que son.

Aunque el libro se construyó mediante la soberanía del lector, el libro tiene una trama muy clara. Es, como ya mencionaste, un retrato de la erosión democrática durante los últimos años. Hay una historia que se cuenta a partir de todas las entrevistas, que se inicia con la “desintermediación”, el concepto de Daniel Innerarity: lo que le sucede a una persona que ya no cree en los medios de comunicación ni en las instituciones. Y de ahí viene la crisis de la verdad, y con ella el regreso del populismo, los fascismos y la erosión de la democracia. ¿Qué me podrías decir sobre esta trama?

Fíjate que en realidad esa es una trama que se hace visible o se articula por la forma en que decidimos acomodar las conversaciones en el libro, pero no es el orden en que se dieron las conversaciones. Sí hay una suerte de reinterpretación posterior a las entrevistas en la forma en que las organizamos y, en lo que bien estás notando, de tratar de darles una secuencia que ofrezca una entrada, un orden más propicio para ir hilando este conjunto de conversaciones.

Algo que también se destaca es el equilibrio de emociones dentro del libro. Hay momentos de incertidumbre, momentos muy complicados, casi de fatalidad, en entrevistas como “Las paradojas de la guerra”, en el capítulo con Federico Finchelstein sobre fascismos. Pero entonces lees entrevistas más esperanzadoras como la de Rebeca Solnit, la de Ece Temelkuran, y se renuevan los ánimos. ¿Cómo fue esa labor abocada a que no fuera ni un libro fatalista ni ingenuamente optimista?

Esa es una muy buena pregunta. De hecho, creo que hay dos preguntas en tu pregunta. La primera tiene que ver con que, en efecto, no creo que sea un libro difícil de leer, pero sí que es un libro exigente con los lectores. En particular, por el long form. El tiempo promedio que las personas dedicamos a leer se ha acortado en la medida en que la oferta se multiplica, y estas son conversaciones que desde un inicio se pensaron largas, esmeradas, detalladas. No son entrevistas banqueteras donde sacas una frase citable y ya. Son entrevistas de ideas, de pensamiento, de argumentos. De libros.

Creo también que hay un momento histórico capturado en estas conversaciones, que tiene que ver con las propias fechas. La primera entrevista se hace a principios de 2022 y la última se hace a finales de 2024. La mayoría se hacen antes, por ejemplo, del 7 de octubre [de 2023, cuando sucedió el ataque de Hamas en territorio israelí] y del recrudecimiento del genocidio en Gaza. Es un tema que ya no me dio la vida incluir, con la importancia que tiene, aunque se menciona en las últimas entrevistas. Si hiciera un segundo volumen, desde luego que lo incluiría. Intenté hacer una entrevista sobre el tema, pero no se pudo concretar. En general, sí se captura un momento dentro de ese periodo más largo: el fin de la posguerra fría.

Y ahora, respecto a tu otra pregunta sobre el equilibrio, te diría que es algo deliberado. Como ejercicio coral, es necesario que haya distintas voces con miradas contrastantes: unas que son más esperanzadoras o que ponen un énfasis mayor en cierta lectura o cierta disposición más optimista, y otras que son mucho más oscuras o tensas. La entrevista con Margaret Macmillan es interesante porque es una historiadora y desarrolla una distancia crítica respecto [del] horror que es la experiencia de la guerra. Ella nunca lo niega, desde luego dice: “Sí, la guerra es horrible”, pero luego comenta “cuando vemos históricamente, a veces las guerras terminan produciendo cosas que consideramos o estimamos positivas”. En general, la carrera intelectual de Macmillan ha consistido siempre en ver esos dos rostros o esos dos lados de la moneda. Por eso, esa entrevista se titula “Las paradojas de la guerra”.

Sí hice un esfuerzo por presentar puntos de vista distintos, personas con muy distintos perfiles. Hay algunos que son rockstars globales, otras personas que son conocidas solo en el nicho de su de su especialidad o de su profesión, pero creo que también era parte del propósito: presentar un mosaico plural contrastante, y eso también hace que las entrevistas sean muy distintas en cuanto a tono o, ritmo. Incluso también eso creo que se termina viendo en el tipo de preguntas. Hay preguntas muy espontáneas o ligeras, y a veces hay preguntas de mucha intensidad. A veces encuentras cosas que son sorprendentes, que son estimulantes, que te hacen reír. No todo es, no todo tiene que ser necesariamente desmoralizador.

Claro. Y además nos hace comprender que ese mar de dudas no se va a resolver por una sola persona, sino por un grupo de expertos. Que para entender nuestro presente se necesita una serie de disciplinas múltiples, entender diferentes contextos.

Diría que lejos de ser un libro que te vuelva especialista, es un libro que contribuye a estar en paz con el hecho de que tu ignorancia pueda multiplicarse. Cuando aprendes algo, te das cuenta de muchas cosas que antes no solo ignorabas, sino ignorabas que ignorabas. Las dudas no siempre se resuelven, a veces se desdoblan. Reconocer ese hecho es parte de aprender a navegarlas. Y sucede que entre más perspectivas tomas en cuenta, no necesariamente se encuentras las respuestas sinos que tus dudas se vuelven más interesantes, más complejas.

Es típico de muchos lectores empezar a tomar notas de este libro o este concepto, y entonces cada quien empieza a tejer una red de lecturas, de referencias.

En la introducción a la entrevista con Sofía Rosenfeld escribes que te hubiera gustado llegar antes a su obra, que te habría ahorrado la incertidumbre que surgió en torno al concepto de “posverdad” al inicio de la década de 2010. ¿Cómo te han transformado intelectualmente estos autores?

Tengo varias posibles respuestas. La primera es que como lector me han enriquecido. Y la posibilidad de conversar con ellos es un privilegio que yo atesoro, porque es muy distinto leer a un autor, a una autora que conversar con ellos. En general, te diría que no tuve una experiencia negativa, al contrario. Sí, hubo momentos de tensión, cuando les hago preguntas críticas o cuando les presento un contrapunto, algunos se lo toman muy bien, otros no tanto, pero es parte de la partida de ajedrez que es una conversación.

Gané nuevo respeto por ellos, ya no como autores, sino como conversadores: por la velocidad con la que podían responder o los giros que dan, porque cuando formulas una pregunta en la manera misma de formularla muchas veces ya estás induciendo cierta respuesta, o hay al menos una expectativa, pues los conoces, los has leído, más o menos sabes por dónde se van a ir. Y a veces se van por ahí y a veces no. Ese tipo de sorpresas fueron muy agradables.

Otra cosa es que en esta experiencia de hacer estas entrevistas y luego convertirlas en libro sí buscaba una reivindicación del diálogo o de la conversación y del valor que tienen como forma de generar conocimiento.

Por lo general los libros tienen un autor, una voz que se despliega a lo largo de “equis” páginas, y te habla con la autoridad de su monólogo. En la conversación hay algo más democrático, más ágil, no sé más didáctico, un ir y venir en el que se genera otro tipo de aprendizaje.

Me gustaría que habláramos en un momento sobre la posibilidad del diálogo, pero antes te haré otra pregunta, relacionada con esto que comentas. La primera entrevista que leí de esta antología fue la de Pablo Stefanoni, “La rebeldía de las nuevas derechas” resonó mucho en mí, porque la radicalización de los jóvenes es un tema que me interesa. Cada lector tendrá esa entrevista que más le interese o más disfrute. ¿Cuál fue la que más disfrutaste realizar?

Escojamos tres. Empezaría por la que tú estás mencionando porque esa fue la primera entrevista. Este proyecto nació a raíz de mi lectura de ese libro. En la introducción cuento que, a finales de 2021, estaba leyendo, en la playa, un libro. Era el Pablo Stefanoni (¿La rebeldía se volvió de derecha?, 2021). Para mí también fue una lectura muy iluminadora. Es un libro muy claro en cuanto a su voluntad de actualizar ciertas ideas establecidas respecto a la izquierda y la derecha. Durante mucho tiempo nos acostumbramos a que las izquierdas fueran el partido de la rebeldía y las derechas el partido del orden. Pero desde hace algunos años vemos una inversión de esos términos. Creo que mi experiencia como lector de ese libro no es distinta a la tuya. También me ayudó a entender contextos, a hacerme nuevas preguntas. Detonó mi inquietud por buscar otros libros que hicieran eso también, que ofrecieran esa renovación intelectual respecto a otros temas, aparte del espectro izquierdas-derechas.

Un segundo libro que también fue importante, aunque más que el libro en sí fue el autor, es Innerarity. Porque lo conocí en la pandemia y, como cuento en el preámbulo a esa conversación, para mí no fue solamente iluminador, sino terapéutico. En la experiencia del confinamiento para mí Innerarity fue una voz sumamente aguda, pero también sorprendentemente serena: algo muy, muy inesperado para mí y a partir de ahí me volví su lector. Lo he seguido leyendo desde entonces, lo entrevisté en 2022, ya había pasado obviamente lo peor de la pandemia, pero para mí es un autor muy de ese momento, de tratar de trascender la emoción inmediata de desconcierto, de miedo, de incertidumbre de la pandemia. De pensarla también como un fenómeno que personalmente podía ser muy desmoralizador, pero intelectualmente era muy interesante, fascinante. Esa emoción se quedó conmigo a lo largo de todas las entrevistas.

Por último, mencionaría, y esto quizás te sorprenda, la de Temelkuran, porque es una entrevista que transcurre en un registro muy diferente a las demás: es la oveja negra de este conjunto de entrevistas. La suya es quizá la voz menos “académica” y más personal del conjunto. El libro a partir del cual conversamos [Juntos. Un manifiesto contra el mundo sin corazón, 2022] es un libro que, más allá de los conceptos o los diagnósticos, tiene una parte importante que se refiere a la experiencia emocional de los cambios políticos contemporáneos, a cómo se sienten en el fuero interno. Y para mí esa fue una entrevista especial porque sin dejar de ser una entrevista de libros, de ideas, de pensamiento, tiene ese valor añadido, digamos, de lo que ella llama la política de las emociones. Creo que tiene que ver, en parte, con la propia forma de ser de Temelkuran, por el contexto en que la conocí. Fue en un encuentro sobre la erosión de la democracia. Me invitaron a ser su comentarista. Fue aquí en la Ciudad de México, aunque ella accedió a participar remotamente. Para prepararme leí su libro y entablamos una conversación que ya desde ese momento era muy disonante con el contexto: fue un encuentro predominantemente académico, de gente que ha estudiado estos fenómenos, que tiene cosas que decir, sobre patrones, ciertas condiciones que se cumplen. Ece no es una pensadora política, no es una politóloga, no es una académica, es escritora, y ese libro [[Juntos. Un manifiesto contra el mundo sin corazón] en particular fue escrito desde un punto de vista, te diría, muy, muy emocional. Más allá de ofrecer un análisis sobre la experiencia del mundo contemporáneo, ella escribe desde un lugar con mucha intimidad y mucha sensibilidad personal.

A veces se olvida que el diálogo también es una forma de transmitir conocimiento. Pensé mucho en eso al leer el libro: que estamos leyendo una conversación, y puede ser tan didáctica e intelectualmente enriquecedora como un ensayo.

Esa es una lectura muy factible, una lectura posible, tratar de presentarle a los lectores potenciales una serie de pensadores contemporáneos que han dedicado tiempo y esfuerzo a tratar de hacer inteligible eso que nos causa desconcierto. Un amigo me decía que él asignaba para una clase un par de estas entrevistas porque veía que los estudiantes reaccionaban mejor a esto que a un paper académico. Y creo que es interesante en términos pedagógicos. Creo que tiene que ver también con el hecho de que al conversar estamos más invertidos, más inmediatamente atentos al otro, y pues se establece una suerte de complicidad que quizás hace más fácil que los lectores puedan “subirse” al tren de pensamiento que se está formando en la conversación, experimentar un poco de esa intimidad intelectual que se genera en el diálogo. La experiencia, como lector, es muy distinta a la frialdad o a la distancia con al que te topas al leer un estudio especializado. Krustev y Solnit, Solnit en particular, habla de la incertidumbre como el espacio de la posibilidad. Y en ese sentido, un paper académico tiene un caminito muy derechito y muy claro; una conversación siempre tiene un margen de no sabes a dónde va a llevar. A veces puede llegar a lugares que no imaginaste o incluso lugares que no te gustan pero parte del aprendizaje es descubrir un rumbo que tú no habías imaginado, pero que resulta muy estimulante.

El libro inicia con Trump, con su primera elección, en 2016, y termina con su segundo triunfo electoral en 2024, justo con la entrevista que mencionas de Ivan Krastev (“El final de una era”), en la que él declara que “si va a haber una alternativa a Trump y a los suyos, debe ser una alternativa clara, difusa de regresar al pasado”. ¿Vislumbras o intuyes cuál podría ser esa alternativa?

Creo que estamos en un momento de experimentación política y a veces la sensación de desconcierto nos impide reconocerlo. Los autoritarios y los demócratas están experimentando, los estatistas y los libertarios, los progresistas y los conservadores están experimentando. hay un proceso de ensayo y error que corta por todos lados. Un ejemplo muy ilustrativo en ese sentido está en la conversación con Laura Gamboa sobre la erosión democrática y las estrategias opositoras al respecto, en el contraste entre los casos de Venezuela y Colombia. Los opositores a Chávez y a Uribe se proponen objetivos e intentan estrategias distintas frente a esos, como ella los llama, “liderazgos con pretensiones hegemónicas”. Pero lo que hace la oposición venezolana es contraproducente y termina fortaleciendo o endureciendo la deriva autoritaria del chavismo; mientras que las acciones de la oposición colombiana logran frenar la tentativa autoritaria del uribismo. Más que identificar una alternativa clara no tanto al trumpismo como tal, sino a lo que representa en términos más generales, lo que veo es que poco a poco vamos acumulando experiencias y aprendizajes.

Quizá estamos en un momento, digamos, más a la Karl Popper: no de descubrir una teoría contundente o definitiva sino de ir descartando las que no funcionan. Una de esas, para mí, sería la de la nostalgia o la restauración del mundo de la posguerra fría. Para mucha gente es muy difícil renunciar al confort o las certezas que ofrecía ese mundo, incluso entre quienes eran abiertamente críticos a sus excesos o sus déficits. Pero, como dice en su entrevista Ivan Krastev, la historia no le debe fidelidad a nadie. Y aferrarse a la brújula de la melancolía o de un mundo que ha dejado de existir creo que es una alternativa que no va a prosperar. Hay que habérselas con las razones por las que está pasando todo esto y asumir que toca aprender de ellas para crear otra cosa. No estoy diciendo que no haya cosas rescatables o experiencias valiosas las décadas que van de la caída del Muro de Berlín al 2016, al 2018 o al 2024, creo que las hay. Pero la alternativa al mundo que representa el trumpismo no es, no puede ser, el mundo pre Trump. Es difícil, quizá sea doloroso, pero tenemos que entender que las circunstancias han cambiado y asumir la tarea histórica de imaginar otras alternativas. El futuro no está en el pasado.

Me parece muy interesante esa postura de que en el pasado no está la alternativa para un mundo post Trump. La nostalgia de, por ejemplo, la izquierda, es algo que señalan varios intelectuales en diversas entrevistas. Stefanoni, Milanovic, Rojas.

Sí, déjame ahondar en lo que dice Branko Milanovic a propósito de la desigualdad y el capitalismo en ese sentido, pues nos arroja un balde de agua fría muy lúcido cuando argumenta que la izquierda de la posguerra, el éxito de esa izquierda, en ese momento dependía de condiciones que ya no existen hoy. Por mucho que nos haya parecido exitoso y deseable en su momento todo aquello, ya no hay las mismas posibilidades. Aquella izquierda socialdemócrata basada en la organización política del trabajo, en sindicatos politizados y fuertes, en Estados con mucha legitimidad social que intervienen en la economía o implementan ambiciosas soluciones redistributivas por la vía de la reforma fiscal; todo lo que habilitaba aquella alternativa ha cambiado o está profundamente en entredicho. Lo que funcionó en el pasado no necesariamente puede funcionar ahora. Una cosa es derivar inspiración de esas experiencias históricas y otra cosa es querer que el pasado sea como un manual o unas instrucciones de uso. El pasado puede ser un mapa muy útil para entender cómo llegamos aquí, pero no es una brújula que nos indique dónde están las alternativas, dónde encontrar los futuros posibles.

Y parece que eso de entender que no se puede regresar a condiciones pasadas es algo que le cuesta a la izquierda. Por ejemplo, aferrarse a la Revolución cubana. Es algo que Rafael Rojas aborda en su libro y discuten en la entrevista que le hiciste.

En esa entrevista mencionamos el tema intermitente que siempre es Cuba en la opinión pública, que adquiere una renovada vigencia o que da otra y otra vuelta a esa tuerca. Con Rafael Rojas conversé sobre un libro suyo en el que hace una reinterpretación de la historia de las izquierdas en América Latina donde él propone una relectura donde las izquierdas en América estén condenadas a existir a la sombra de la Revolución cubana. Y lo que surge de ahí es fascinante, es un paisaje mucho más diverso y complejo, olvidado, asombroso. Y que es de enorme importancia para lo que veníamos diciendo: ahí hay una relación distinta con la historia como maestra de vida o como un archivo de experiencias que pueden ser útiles para la actualidad, y que no pasa por la mera imitación o la nostalgia.

En todo el libro está presente esa crítica a la izquierda. No es una crítica despiadada, sino algo más cercano a la autocrítica.

Creo que sí, en efecto, como dices, hay un ejercicio de autocrítica desde la izquierda, para nada cómodo. Hay, para lectores que respiran más por el flanco izquierdo, una beta de lectura en muchas de estas entrevistas. En el sentido que te decía al principio, el de procurar una actualización de ciertos mitos o ciertos símbolos o ciertas estrategias que tuvieron su significado, su utilidad en el pasado, y que no necesariamente son los mejores mapas para navegar la actualidad.

Mar de dudas es un libro de más de 300 páginas, con 14 entrevistas. Aun así, has comentado que tuviese que dejar algunos autores fuera. Como toda antología entiendo que hay un proceso de selección, por eso quiero preguntarte: ¿qué otros autores que no están en este libro recomendarías para navegar en el actual mar de dudas?

De botepronto te respondería cuatro temas, aunque podrían ser más, a los que seguro me gustaría dedicar alguna entrevista en el remoto caso de que hiciera un segundo volumen. El primero es el periodismo. Hay dos voces, muy distintas entre sí, pero que para mí son guías en ese sentido, y que yo buscaría entrevistar. Una sería Leila Guerriero, muy cercana a Gatopardo, obviamente. La otra sería la periodista filipina Maria Ressa, Premio Nobel de la Paz. Son dos tipos de periodismo distantes, pero son voces que para mí son muy importantes en cuanto a la actualidad de los desafíos, y también del potencial del periodismo.

Un segundo tema serían los partidos políticos. Para él tenía pensado un autor que ya falleció, pero que me parece brillante y de referencia: Peter Maier, que fue de los primeros en ver venir el colapso de los sistemas de partido tradicionales en Europa. Lo vio venir con muchísima anticipación. Dentro de la especialidad de sistemas de partidos en la ciencia política, él fue una suerte de canario en la mina. Otra persona más contemporánea se llama Julia Cagé. Grano de sal tiene un libro de ella sobre partidos políticos y, en particular, sobre el financiamiento de los partidos políticos [El precio de la democracia, 2023].

El tercer tema sería el género, y lo que se ha dado en llamar como la gran divergencia en temas de género. El cómo el cambio de valores y el triunfo en muchos sentidos de las luchas feministas está reconfigurando a las sociedades. No nada más por el tema de que las personas nos estamos reproduciendo mucho menos, sino también por lo que ha cambiado [en] la vida de las mujeres. A pesar de las dificultades y los retrocesos —y esto lo dice Solnit en entrevista—, la vida de las mujeres hoy es muy distinta a lo que era hace 30, 50, 100 años. Ver todos los cambios que eso supone, de valores, de actitudes sociales, políticas, de actividad económica. Hay dos voces que me parecen importantes; siempre estoy pendiente de lo que dicen al respecto. Una es Alice Evans (todo mundo está esperando su libro sobre la divergencia de género). La otra es la Premio Nobel de economía Claudia Goldin.

Y un último tema, por supuesto, sería Palestina. Y sobre el tema de Palestina ahorita estoy leyendo precisamente a Enzo Traverso [Gaza ante la historia]. Muy polémica su lectura, pero muy interesante, un historiador de izquierda bastante conocido en México, de hecho, italiano, pero trabaja en Estados Unidos. Y otro ensayo deslumbrante, para mí probablemente lo mejor que he leído sobre Palestina, es un ensayo de un intelectual de la India que se llama Pankaj Mishra [El mundo después de Gaza]. Fue un ensayo que publicó, creo, en el London Review of Books, pero luego ya se hizo el libro y se tradujo al español.

{{ linea }}