Carta Editorial

Lo que pasó el 22 de mayo de 1983 en el Estadio Azteca, en plena semifinal del campeonato de liga (antes de que se instauraran los desgraciados torneos cortos) entre América y Chivas, el clásico genuino, no fue un sueño.

En estos días nunca no hay futbol. Cualquier viernes puede verse en una televisión colgada del techo de una cantina en la Ciudad de México un Eintracht Frankfurt vs. fc St. Pauli. Y más ubicua es la materia extrapartido: debates, análisis, reacciones, vociferaciones en streaming, en todo dispositivo digital, sobando hasta el último huevo de oro de la gallina. Con todo, el futbol mantiene un reducto sentimental. El hechizo que ejerce sobre el aficionado aún consiste en otra cosa, no mercantil. “El futbol es la recuperación semanal de la infancia”, dijo Javier Marías, lo que es como decir la recuperación del asombro, de la emoción ante el misterio, la disposición de contemplar lo no previsto, la maravilla (aunque lo que se termine contemplando sea un horroroso 0-0). El concepto lo aprovecha bien Juan Villoro en Dios es redondo (2006), cuando explica por qué le va al Necaxa: no irle equivaldría a desechar su infancia.

En ese libro, Villoro explica con claridad inigualable muchas otras cosas, más allá de sus gustos futbolísticos. “El juego sucede dos veces, en la cancha y en la mente del público” es una frase que podría usarse en terapia cognitiva con pocas variaciones. Démosle una vuelta más: el juego sucede tres veces, cuando detallamos un recuerdo que era nebuloso; cuando le agregamos altura, longitud y profundidad a algo que parecía apenas una anécdota curiosa, que quizá ni siquiera ocurrió.

Pero lo que pasó el 22 de mayo de 1983 en el Estadio Azteca, en plena semifinal del campeonato de liga (antes de que se instauraran los desgraciados torneos cortos) entre América y Chivas, el clásico genuino, no fue un sueño. De verdad ganó Chivas; de verdad hubo bronca tremenda, que de verdad fue provocada, sobre todo, por Roberto Gómez Junco, y de verdad tres paracaidistas cayeron en la cancha poco antes del medio tiempo. Uno de esos intrépidos visitantes del aire era Miguel Nieto. La historia tenía que ser contada por Juan Villoro en estas páginas, ya con una dimensión de parábola de la vida nacional mexicana en las últimas dos décadas. Por cierto, lo que recuperaron Roberto y Miguel a lo largo del relato no fue su infancia, sino su juventud, y nosotros nos fuimos entonando para el 2026 mundialista que nos espera.

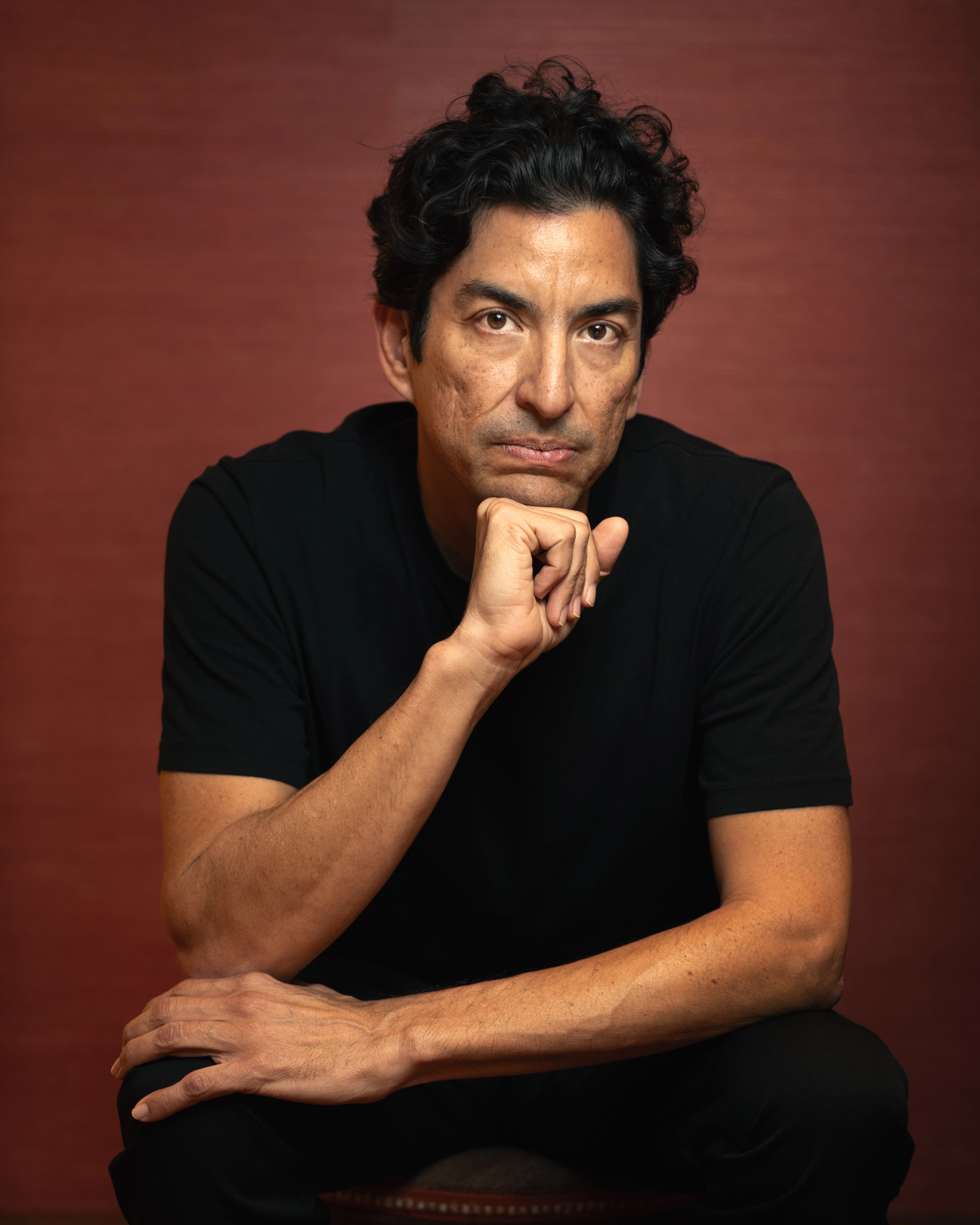

Hace 25 años, cuando se estaba preparando el número cero de Gatopardo, Sonia Sierra, periodista colombiana, se propuso escribir la semblanza de uno de los artistas plásticos mexicanos más prometedores del momento, Daniel Lezama. Lo que se terminó publicando fue un texto más bien corto, la primera pista de grandes expectativas. Hoy Sonia se explaya (y Daniel se explica) a sus anchas. El pintor ya no es una promesa; en estos cinco lustros fue y regresó de la cima del arte. No todos los días se tiene la oportunidad de conocer de primera mano un ciclo creativo, intelectual y vital tan rico, y acompañar al sujeto perfilado hasta las ventanas del jardín del edén. Cuando lean el texto de Sonia y vean las fotografías de Jeoffrey Guillemard, se darán cuenta de que eso del “edén” es bastante literal.

Hubo un tiempo, poco más de un siglo, en que entre una cuarta y una quinta parte de los impuestos captados por el gobierno de la capital de México provenían del pulque. Tal era la sed de la gran ciudad, que se saciaba con el aguamiel fermentado de los magueyes que crecían como elefantes en la amplia zona de la frontera entre el Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo. El pulque hoy está renaciendo, o quiere renacer, pero su defensa más decidida, más esforzada, no está en la red de pulquerías de la Ciudad de México que se asumen (y qué bueno) como reductos de una cultura centeneria. El periodista Carlos Acuña visitó las antiguas tierras “donde el pulque es para reyes: / aquí el agua y la cerveza / se la damos a los bueyes”, y conoció, a pie de tinacal, a una nueva generación que abraza el oficio de raspar las pencas. Trabajan, aprenden, se informan, hacen comunidad y se plantan ante los que solo quieren explotar las últimas riquezas de esos parajes, sin dejar nada de vuelta. Carlos relata la lucha de estas personas, pero antes aguza el oído y capta una manera particular de hablar que es producto, seguramente, de la vitalidad que infunde tomar una jarra entera de pulque fresco, sin adulterar.

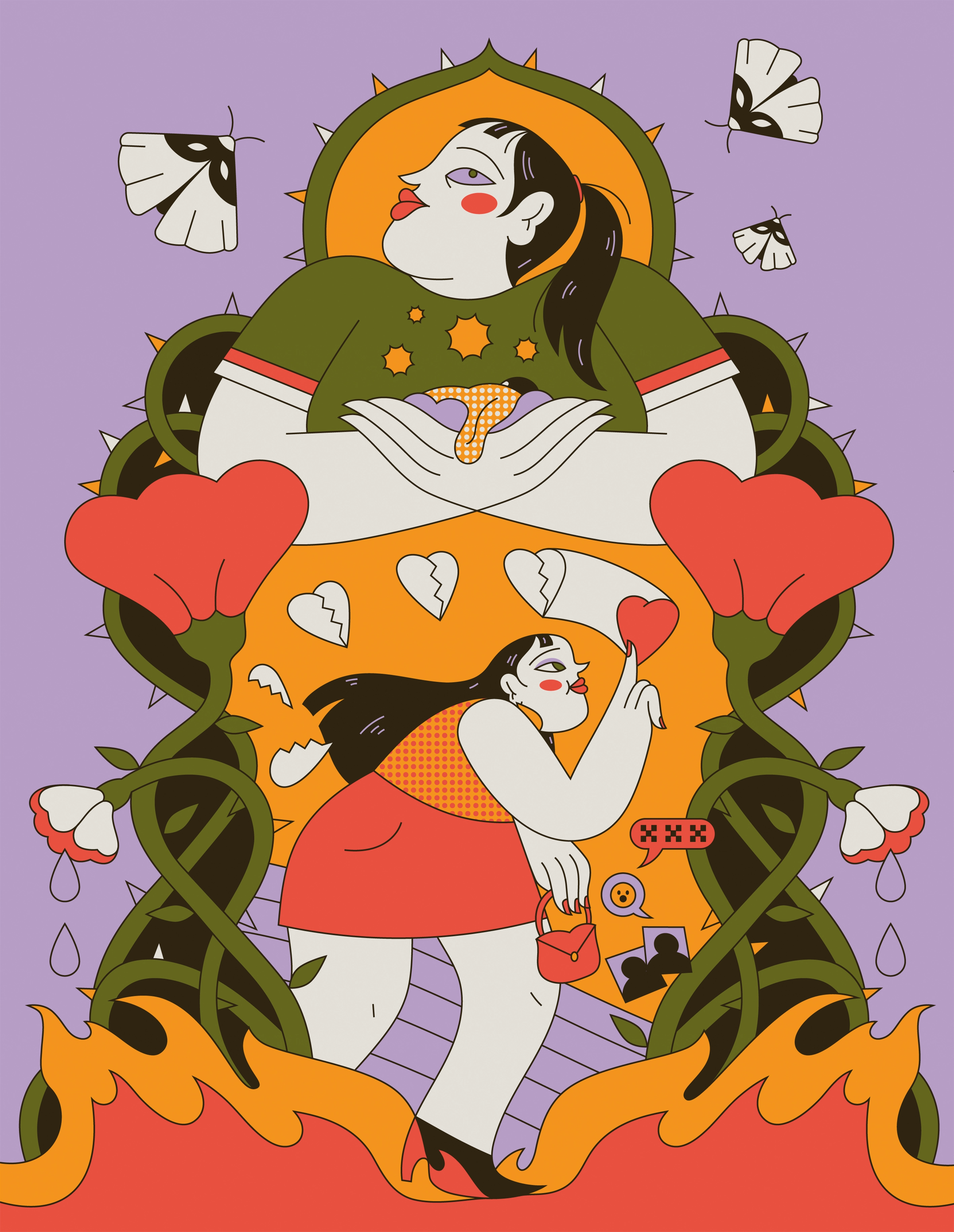

Para cerrar la edición, Jair Ortega de la Sancha se introduce en grupos de apoyo de hombres adictos que en sí mismos lucen como una contradicción, porque la adicción a tratar es la más solitaria de todas: a la pornografía. Es una pandemia silenciosa, y la definen así no los especialistas que estudian los efectos de la sobreestimulación en sociedades sin otra mirada a la sexualidad que la heteronormada, sino los propios afectados. Jair ha logrado un retrato del dolor de una franqueza conmovedora, en estos días en los que abundan la simulación, los falsos gurús y las muletas psicológicas baratas. Ojalá disfruten la lectura.

Un cuchillo de carnicero en el corazón

“Y ustedes, ¿han vuelto a tener orgasmos?”, pregunta la autora. La cuestión adquiere un cariz radical cuando de por medio va una histerectomía, aunque no se necesita tocar esa frontera de la existencia para pararse en el borde del abismo en el que el cuerpo femenino termina siempre arrojándose, llamado menopausia.

Luna de agua

Este es el proyecto de la colectiva Solunar, integrada por Andrea Hernández Briceño, Lety Tovar y Freisy González. Se trata de una serie fotográfica que retrata los cambios en las dinámicas económicas y sociales de las costas venezolanas.

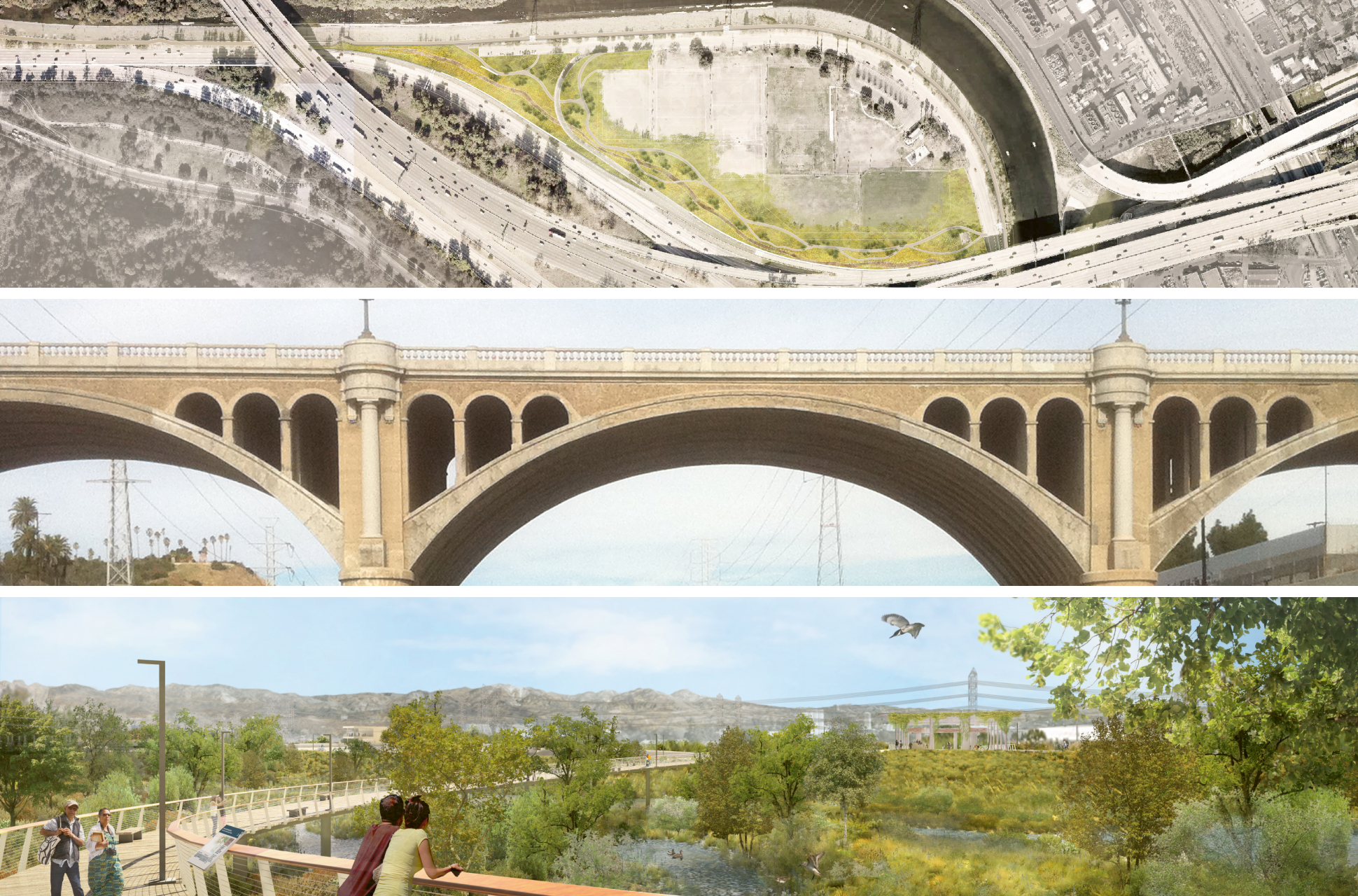

El río de los remedios de Frank Gehry

Ha muerto Frank Gehry, el hombre que tendió un puente de plata entre la abstracción de las bellas artes y la concreción de la arquitectura. Es momento de reivindicar lo que quizá le atraía más de su oficio, hasta el último día de vida: la dimensión social. La capacidad que tiene la arquitectura de mejorar la vida de las personas. Este es uno de sus últimos proyectos: la transformación del río de Los Ángeles, California, y de las comunidades latinas que viven en la zona.

Raspar el tiempo. La resistencia pulquera en la era del huachicol

Desde el Estado de México hasta Hidalgo, una nueva generación revive el antiguo oficio de raspar magueyes para producir pulque. Frente a las plagas y los megaproyectos, la comunidad tlachiquera defiende más que una bebida. Su lucha es por el futuro de un paisaje y una forma de vida, una cultura y su memoria.

Un partido en el cielo (o el cruce de dos vidas)

Lo que iba ocurriendo poco antes del silbatazo de medio tiempo en aquella semifinal entre América y Chivas se acercó tanto al compendio perfecto del futbol mexicano que necesitó redondearse con una intervención divina (o, en propiedad, una invasión de campo proveniente del cielo). Era 1983, era el pasto sagrado del Estadio Azteca, y dos de los protagonistas, en la cancha y en el aire, levantan el recuerdo y comprueban que no fue un sueño.

Alfa Romeo: fidelidad a su historia en cada motor

A lo largo de su trayectoria, Alfa Romeo ha pasado por varias transformaciones, pero ninguna ha cambiado su esencia: la de llevar la deportividad a cada rincón del mundo. Este año, la carismática armadora italiana cumple 115 años de vida y demuestra que para poder seguir innovando es necesario entender el sentido de la historia y respetar los cimientos que la sostienen.

BMW X3 Híbrido Conectable: deportividad y eficiencia que potencian el placer de la conducción

Los autos que hoy se ofrecen en el mercado deben satisfacer a los automovilistas del presente y también contemplar el mundo en el que vivirán las próximas generaciones. Es posible buscar la sustentabilidad y el control de emisiones y, al mismo tiempo, gozar tras el volante. Conozcan el BMW X3 Híbrido Conectable. Den paso a la alta tecnología.

Range Rover, 55 años de trazar el camino del lujo

En 1970 no se lanzó un auto, sino que nació el SUV de lujo definitivo: Range Rover. A 55 años de su lanzamiento, y con cinco generaciones, este vehículo se ha convertido en símbolo de innovación, exclusividad y capacidad dinámica en cualquier tipo de camino. Por eso, a lo largo de su historia ha sido elegido como medio de transporte por la realeza, jefes de Estado y líderes de la industria, la cultura y la creatividad.

.webp)

.webp)